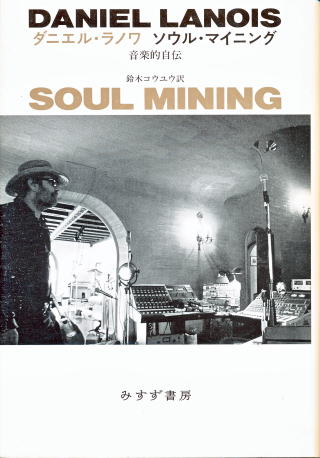

ダニエル・ラノワ『ソウル・マイニング』と音楽本のこと

ダニエル・ラノワ『ソウル・マイニング 音楽的自伝』(鈴木コウユウ訳)を一気に読み終えた。文句なく面白かった音楽本は、近年なかった。面白さを期待していなかった本だったので、読み終えて興奮が冷めない。

この本が翻訳出版され、既に4年半経過している。本は出るそばから読んで行けるものではない。本の著者ダニエル・ラノアは、あのU2のプロデューサーだったことは知っていた。U2のアルバムは、大体聴いている。ラノアのアルバムは、セカンド・アルバム(For The Beauty of Wynona WPCR-10030)を、以前入手し聴いてはいた。そうは言っても、U2のプロデューサーが自伝を出したからと言って、なかなか本を買ってまで読もうとは思わなかったのだ。本は読んで見なければ、面白いかカスなんて分からない。本は果たして面白いか為になるか、買って後悔するかしないか、本屋の店先で中を覗いていても、始めから読んで見なければ分からないのだ。ロックやポップ・ミュージックに関する本は、サブカル本として余り議論されない。これまで余り感じてこなかったが、ロックに関して読むに足る本−批評−が読みたいと思っている。この『自伝』は、渇きを癒してくれる本だ。

ダニエル・ラノワの『ソウル・マイニング 音楽的自伝』(鈴木コウユ訳 2013年 みすず書房−Daniel Lanois ‘Soul Mining’2010 )のことを話そう。恐らくロックファンでも著者のことを知っている人は、どれだけいるだろう。ヒットを飛ばし、有名になった分けではない。おれも、アイルランドのロックバンドU2のアルバム・プロデュースーだったから、その名前を知っていたに過ぎない。しかし、ダニエル・ラノアは、日本では先程申し上げた様にU2だけでなく、ボブ・ディラン始め、名だたるミュージシャンと仕事をしている。グラミー賞を、何と8回受賞していると言うから凄い。自らもギタリスト、ソング・ライターで自身のアルバムもリリースしライヴも行う。確か数年前、自らバンドを率いて、日本にも来たことがあった。この『自伝』は、数多くある英米のロックスター本とは違う。先ず、ラノアは1951年生まれ、ボブ・ディランやビートルズより、遙か後の世代なのだ。また、カナダ出身だ。ダニエル・ラノアがカナダ人であることは、音楽的ルーツから見て、やはり独自の性格を帯びてくる。出身が何所かと言うことは、ビートルズが英国の港町リバプール出身だったと言う様に、重要なことだ。

カナダの重要性とは、後にラノアがプロデュースすることになるザ・バンドのメンバー、ロビー・ロバートソンがカナダ人だったことでも分かる。ザ・バンドは、アーカンソー州出身のレヴォン・ヘルムを除くメンバー4人が、皆カナダ出身と言うことだった。他にニール・ヤング、ジョニ・ミッチェルもカナダ人であることを思い出そう。また、1951年生まれのラノアが思春期を過ごした60年代後半〜70年代と言う時代も重要だ。この時代にロックが成長し、世界中の若者の耳を席巻するのだ。今日「Youth-カルチャー」とか「カウンター・カルチャー」は、60年代後半〜70年代にロックと共に成長し、広がった文化(感性)だったことは、教科書でも記述されている事柄だ。

『自伝』は、クロノロジックに記述されてはいない。プロデユーサーとしてU2をはじめ、活躍しているミュージシャンとのアルバム制作に関する記述と、自伝的な回想が交差しながら展開する記述だ。ボブ・デュランやU2、ネヴィル・ブラザースなど名だたるミュージシャンとのアルバム制作の絡みは、とても興味深い。同時にサウンド・メイキングの実際が明かされていて、そちらも興味深い。また、60年代後半〜70年代の成長記録も貴重だ。

しかし、この本の真の優れたところは、鮮やかに記憶を語る文章の柔軟さにあると思う。繊細でいながら神経質なところがない。物事を肯定的に捉える優しさが文章に漲っている。ロックと言えば若者の音楽と侮る向きもあり、それに関わる文章も稚拙な記述を想像しがちだと思う。ところがこの『自伝』は、アルバム制作の裏話だけではなく、生き方と深い洞察に満ちた本だ。それらは、文章を書き慣れた作家の様に上手く書こうとしていないからだろうか。この本には、詩的と言うのか、微妙な表現力がちりばめられている。恐らく、それらくそれらのことは、アメリカでなくカナダと言う文化的に辺境で育ったことと無関係じゃないだろう。

優れた『自伝』になったのは、ラノアがギタリストでシンガー・ソングライター、またサウンド・クリエーターであることから、当然のことだとも言えかもしれない。彼と一緒にアルバムを制作した、ボブ・デュランがノーベル文学賞を受賞し、話題になったのは、ついこの間のことだ。ラノアがただ者ではないことは、お分かりいただけるのではないだろうか。

ダニエル・ラノアは、1951年、カナダのオンタリオとケベックの境界を流れるオタワ川の、ケベック側でフランス系両親の間に産まれた。このオタワ川は、周囲の森林から伐採される丸太を製紙工場へ流した川だそうで[解説]によれば、古いカナダ・ドル紙幣の裏には、オタワ川に浮かぶ丸太の絵が画いてあったそうだ。オタワ川がカナダの地場産業を支えていたことが分かる。森林国カナダらしいハードな自然環境だった。

ラノアは、4人兄弟の男三人中の次男で、妹はベース奏者。父親は髪をリーゼントにしたマッチョな男で、ハンティングやキャンプなど男臭いアウトドア活動が好きだった。幼少期に父母は離婚し後、兄弟は母とケベックで暮らすことになる。幼少期、都会とは違う環境での生活は「よい学習だった」と言っている。家庭は経済的に豊でなく、兄弟で新聞配達をアルバイトにしていた。学校教育も義務教育のみで終えている。ただ、音楽的才能は、若くして芽生える。長くつづく教育期間で矯正されなく良かったのだ。それに1950〜60年代、カナダの田舎で、果たしてお金があったからと言ってどうだったかは、分からない。「マッチョ」な父親だが、ヴァイオリンを弾いていたそうだ。祖父もヴァイオリン弾きで音楽的なルーツの一つは、そんな父親の系統だったとも言っている。

ラノアが初めて欲しいと思った楽器は、クラリネットだった。実際に手にすることが出来たのは、安物のプラッスティック製のホイッスルだったと言う。本でも触れているが、この「ホイッスル」は、おれら小学生の時分、学校で吹かされた縦笛のことで、ラノアは、メロディーを覚える為の譜記法も自分で編み出している。

縦笛の後、アコースティック・ギターのレッスン−クラシックな奏法−を受けられる様になる。当時、クラシック・ギターの弦高が高かったので、バーを使って弾いていたそうだ。長じて60年代後半、カナダの「偉大なスティールギター奏者、ボブ・ルシエから最初のスティールギターを購入」することになる。同時に、ルシエからスティールギターのレッスンを受けることになる。なお、このルシエのスティールギターの写真が、本の後半に挿入されている。このスティールギター−ペダル・スティール−をラノアは「わたしの教会」と呼んで、現在も大切に使いつづけている。ビートルズが有名にした、リッケンバッカのエレクトリック・ギターも、そもそもスライド・ギターから始まったことを思い出す。

音楽クリエーター(プロデユーサー)としての才能も、早くから始まっている。兄弟で、持っていたテープ・レコーダを利用して、実家の地下室に自前の録音スタジオを作るのだ。壁には紙製卵ケースを張り詰め、フリーマーケットで買ったテープ・レコーダを使い、音楽の編集も試みる様になる。次第に機材も増やして行き、後に4トラックまで可能にする。録音に習熟すると、兄と共にアナログ盤レコードの制作を請け負うことを始める。そうしたラノア兄弟の「サウンド」作りが評判になり、制作を請け負うスモール・ビジネスに発展する。この仕事が後のプロデユーサーとして、独特な録音スタイル才能を開花させるもとになる。

そして、ギター演奏の腕前を見込まれ、バンド・マンとしてカナダの地方をツアーして廻ることになる。ツアーと言えば聞こえは良いが、カナダ各地のスモール・シティーのライブ・スペースで、ストリップショーと同道するバンドだった。彼らはカナダ各地の鉱山町のライブ会場を廻ったそうだ。本人はその頃を「無名の時代」と言っている。ラノアのバンドマンとしての修業時代だ。解説には15歳頃とある。

ところでこの『自伝』の原題にある‘Mining’って言う単語は直訳すれば「採掘」とか「採鉱」と言う意味だ。このことばには、当然様々なミュージシャンと「ソウルを掘り出す」と言う意味が重ねてある。無名時代に廻ったゴールド・ラッシュにも似た賑わいのある鉱山町の経験も重ね合わせられている様に思えるだ。

それで思い出すのは、ザ・バンドもディランに出会う前の「フォークス」時代、合衆国各地のライブ・スペースで演奏を経験する。そこでは「演奏中酒瓶が投げつけられる」荒々しいサロンだったと、映画『ラスト・ワルツ』で言っていたのを思い出す。ラノアも同じ様な経験を積んでいるのだ。

音楽と共にメカニックなものも好きなラノアは、バイク好きでもある。ティーン・エイジの頃からバイクに夢中で、初めて中古のハーレーでアメリカへ行き、途中バイクが壊れヒッチハイクを経験している。バイクでアメリカへ行った際には、フェンダー・テレキャスターのボディからネックを外し−セッティングがネジ式(ボルトオンなのだ)−バックに入れて持って行ったそうだ。現在もハーレーに乗り、常時数台コレクションしていると言う。

地方廻りの後、トロントのヨンジ・ストリート−トロントの‘ティンパン・アレー’と言ったろころ−で、仕事を得る。そこでマディ・ウオーターズの生演奏を聴いたりする。ヨンジ・ストリートは、後に開発が進みクラブや飲み屋などを取り壊し、巨大なショッピング・モールに変貌してしまったそうだ。バンドマンとしての収入は、自宅のスタジオの維持費にもなった。自分でサウンドのサンプルを制作しながら、他のバンドのデモ・テープも制作した。

やがてそのテープが、ニューヨークにいたブライアン・イーノの目(耳)に止まる。ニューヨークにいたイーノは、トロントに行く機会にラノアとセッションをすることになり、それが縁で現在までつづく深いコラボの始まりだ。ブライアン・イーノの慧眼が、当時十代のラノアの才能を見出したのだ。

ところで、イーノと言えばアンディー・ワーホールのもとでルー・リードと共にベルベット・アンダーグラウンドの一員だった。その後、デヴィット・バーンのトーキング・ヘッズや昨年亡くなったデヴィッド・ボーイのアルバムにも参加している。また、自らのアンビエントなアルバム制作も知られている。アーティスティックな音楽クリエーターの第一人者だ。イーノがU2のアルバム制作に参加するなんて、おれはかつてその取り合わせが奇妙に思えたものだ。この自伝でU2のアルバムのプロデユースをラノアはイーノ共にしている理由の一端が分かった。1982年、U2のプロデユースをすることになったイーノは、ラノアを誘った。ラノアを見出した師匠の目(耳)は、確かだった。ここからラノアのソウル探求は、国境を越えて行く。

おれは、長年U2を聴きつづけて、今ではそのアルバムのサウンドは、ラノアの存在は言うまでもないのだけれど、やはりイーノの存在が大きかったと思っているのだ。イーノとの出会いで、サウンド音に対する繊細な感覚を更に研ぎ澄ました。同時にラノアは、廃業した映画館をスタジオに改良し、環境−音楽空間−を意識した独自な録音・サンプリングを始める。ラノアのサウンド・メイキングは、演奏パート別に録音して後にミキシングするのではなく、スタジオ仕様の室内空間でコンボ形式の演奏音を採集しサウンドの地にして行く。後でリバーブ効果を加えるのではなく、特徴ある空間に放たれた音を録音することで、その空間独自の音響特性を生かし、その場所でしか得られない、その場独特な奥行(リバーブ)のサウンドを録音するのが、彼のスタイルになる。

昨年、新たにコンボ・アンプ(VOX、AC30)を入手した。実はAC30に決める前に、90年代半ば、カタログで見ていたカナダのトレーナー社アンプを探した。先ず、音楽機材の代理店に問い合わせた。「このところ全く入荷していない」とのこと。ネットで検索すると関西の楽器店で、中古が一箇だけ出ていた。残念ながらおれが探していたサイズのアンプではなく、しばらく考えた末AC30に決めたのだった。AC30は12インチのスピーカーが二個搭載されている。おれが探していたトレーナーのアンプは、AC30よりやや小さいスピーカーが二個入ったタイプで、よりやや小ぶりのアンプのはずだった。

今、AC30は6畳の座敷に鎮座しているが、如何にも大きい。ラノアはAC30の二つあるアウト・プットに二本のギターを繋いで音を出すこともしていると本にあった。VOXのアンプは、もともとビートルが後半フェンダーのアンプを使うまで使用し、有名になったのだ。現在もU2のギタリスト‘エッジ’が使用している。カナダ産アンプのトレーナーは、アンプだけでなくスピーカーも制作していたこともラノアの本で分かった。

『ソウル・マイニング』を読む数ヶ月前、おれはU2 The Josha Tree 30th anniversary collection を入手、聴き始めた。このCDセットを手にしたのは、何もタイトルにある様に30周年を祝う意図があったからではない。30年前、手にしたアルバムは、未だアナログLPだった。今普通に聴くならCDが欲し言いと、思っていたところだったのだ。ついでに別バージョンやリミックス(?)を聴いてみるのも良いと思った。アルバムを聴きながらこの本を読むこととなったのは、偶然だった。最も、U2を聴いていなければラノアの存在を認識することも無かった分けで、何時も巡り合わせは不思議なものだ。ラノアの仕事をU2を通じて語ることになるのは、良い巡り合わせと言える。

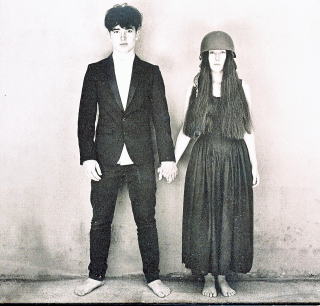

確か、ラノアとイーノがU2のアルバムに参加した最初の仕事はThe Unforgettable Fireだった。この頃U2のメンバーは、未だパンクっぽいと言うか、革ジャンを襟を立てて着るファッションをしていた。先輩格のクラッシュやブームタウン・ラッツ風のパンクなバンドの反抗的なイメージを引きずっていたのだった。それが、イーノとラノアが参加することで、U2のサウンドはアルバム全体を意識した、奥行きのあるサウンドをバックにする。それまでのパンク系バンドが試みたことのない「洗練」と言うか、オリジナルなグルーブを確立し、アルバム全体で統一性のあるテーマを発展し始めるのだ。

U2のアルバムでイーノは、シンセサイザーやサンプリングにより、アルバム全体を性格付ける、音のテクスチャーを織り上げて行く。全体の地、背景の色合いが出来上がると、アルバム全体に統一されたトーンが行き渡る。イーノとラノアが形成する地の上に、U2のバンド・サウンドの鮮やかな刺繍が乗っかり、大きなタピストリーが織り上げられて行くのだ。それぞれの曲は一曲毎に完結しているが、アルバム全体を聴き通すことで、それぞれの曲が有機的に関係し、より深い物語を表現することが可能になる。かつて、ビートルズがサージャント・ペッパーズで達成した試みだ。

U2の宗教性はThe Josha Treeと言うタイトルに、端的に現れている。「約束の地」を目指して出エジプトをはたしたモーセは、道半ばで倒れる。後を託されたヨシュアが約束の地に至ると言う、旧約聖書の物語が下地にされているのだ。近代にアイルランド人が被ったエクザイル、その「約束の地」こそアメリカ合衆国だったと言う、民族の歴史をロックに読み込む横紙破りなアルバムを制作したのだ。このアルバムで、ヨーロッパ辺境のアイルランド、ダブリン出身のパンク・バンドが、遂にポピュラー・ミュージックの発信源にして中心的市場アメリカ合衆国でトップ・バンドとして認められることになる。そんなサクセス・ストーリーまで、重層的に読み込むおまけまで付いていたのだ。

この5枚目のアルバム The Josha Treeの成功で、U2は合衆国南部のブルーズに培われたロックの探求を兼ね、全米でツアーを行う。その途上、南部の名門サン・スタジオで録音したりもする。そのツアーは、映画『ラトル&ハム』で見ることが出来る。30年前The Josha Treeがリリースされた直後、カセットを作り友人にあげたことがある。すると「宗教音楽みたいで、嫌だ 」と言われた。「宗教」的と言う答えが意外だったが、当たっているとも思った。今思えば、確かにアルバムのトップ曲は、オルガン風なシンセによるソロで始まる。如何にも教会音楽風なイントロと言えないこともない。如何にも教会風な雰囲気も、アイルランドはカトリックの国だからと思うことで、納得出来る気がした。今、その辺に就いて、ブルースやゴスペル、ニュー・オーリンズ周辺の異文化混合と言うか「ワールド・ミュージック」的な影響だったと思っている。

The Josha Treeでは、ニュー・オリンズをはじめ、エルヴィス・プレスリーのホーム・グランド、サン・スタジオで録音をするなど、アメリカ西南部のソウルを意識したアルバム制作をしている。ラノアにとっては、このニュー・オリンズでの経験が、後にネヴィル・ブラーザース『イエロー・ムーン』の制作に結び付いて行く。更に『イエロー・ムーン』中でディランの曲を2曲カバーしたことで、直後ボブ・ディランから声がかかるのだ。そしてディランの後、ウィリー・ネルソンとのコラボへと続く。

U2のことを語ってしまったが、ここで、ラノアの本に戻ろう。ラノアの本でもイーノはもちろん、U2はじめディランなどプロデユースに関わったミュージシャンに就いての記述と、ラノア自らのことが交互に語られている。ラノアの個人的なことは、ほとんど音楽に関わることに集中している。ラノアがどんな歩みで音楽を仕事にしているのか、そのことに就いて書かれた本なのだ。訳者の解説から、この「自伝」を最先端のロックを世に送ったサウンド・クリエーターの、自らの仕事に関する回顧として翻訳している。訳者の巻末の解説も、プロデユーサーとしての評価と視点で書かれている。

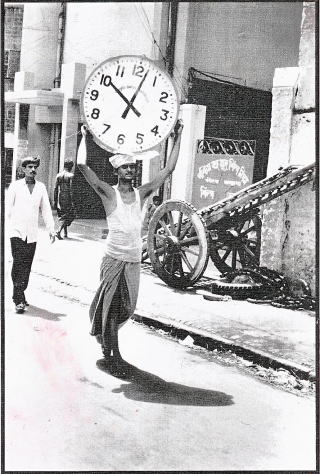

The Josha Treeと言えば、リリースされた30年前、おれは南インドにいた。南インド西海岸ケララ州コバラム・ビーチから内陸のタミル・ナドゥ州コダイカナルと言う高原へバスの旅をした。同じバスで、ドイツ人のケーンと彼のガール・フレンドと一緒になった。我々の目的地コダイカカナルは、ハイ・シーズンを迎え、旅行者が大挙して押しかけ宿が見つからなかった。ケーンの提案で、丘ひとつ超えた隣の村に宿を探して見ようと行った。そこで同じ農家の軒を改良した二畳程の部屋−と言うより、仕切られた軒−に、隣あって投宿したのだった。彼とお互いにインド体験を語り合って、音楽の話題になった時だ。おれがU2を良く聴いていると言うと、彼は母国のドイツでもU2の評価が高いことを言い、調度今頃新しいアルバムが出ているはずだと教えてくれた。

その旅を終え、フライトの乗り換えでバンコクに行くと、おれは真っ先に路上でテープを並べている露天商のところへ行った。そこで、リリースされて間もない『ヨシュア・トゥリー』を手にしたのだ。日本に帰り着くとU2は、アメリカで「80年代のビートルズ」とまで高評価されていた。また、U2が『タイム』の表紙になっていることも分かった。その後、TVのヒット・チャートでも収録曲が一位になり、驚かされたものだ。The Josha Treeのリリースから30年が経過し、記念アルバムがリリースされると言うのだから、余りに早い時の経ち方に、深い感慨を抱かざるを得ない。偶然とは言え、調度こんな時季にダニエル・ラノワ『ソウル・マイニング』を読んだのも、偶然とは言え何か縁があるのだろう。

インドへ行く前に書き終えた文章を読み直しながら『ソウル・マイニング』を読み返してみた。再読し始めると、始めて読んだ時より遙かに面白く読めることが分かった。既に物語の全容が頭に入っていて、それぞれの細かい出来事、細部のピースが何所に嵌るかの様な具合だ。始めて読み終えた時の読後感より、再読の際の方が著者ラノアの意図するところ、伝えたい思いが手に取る様に分かる。3ヶ月インドに滞在したことで、少なからずおれの方に変化があったことが、捉え方の違いの理由だと思った。

<寒い冬の朝、高いピッチのメロディーを軋ませる車輪のシンフォニーのサウンドを録音するために、修理済みのソニーのテープレコーダーを持って終点のその場所まで毎日でかけた。金属の軋む原始的な音を、私は美しいとお思った。おそらくこのような美は、一か所で静かにしていること、たとえば一時間ほどじっとしていることからくる精神状態によるのかもしれない。このような感覚を、以前カナダで感じたことがあった。イーノと私で、オンタリオ州ハミルトン郊外の鳥が集まる場所に行って、日の出の際に鳥のシンフォニーを録音しようとしたときにのことだ。友人と一緒に座りながら一時間何も話さないという体験を、私は全ての人にお勧めする。それは間違いなく瞑想のようなものだ。心を落ち着かせ、空っぽにする時間だ。>

ラノアのアルバム集録された曲の一つに、列車の走る音が入っているものがあった。

この本はロックのプロデュースに関わる本だ。しかし、細部にラノアの外界・世界に対する洞察がちりばめられていることを、発見した。

2017年、初冬 マンゴーハネダ

この文章を書き終えて間もない昨年12月25日クリスマスの早朝、成田空港からデリーへ飛んだ。インドへ行くのは、6度目だった。前回から10年経過している。間をおき過ぎたせいか、すっかりインド旅行のビギナーになってしまった。今やインドはIC大国だ。最初にヴィザの申請がIC化されていたのには、大いに困惑した。現地に行く前にインド的不条理を、早くもお見舞いされた様な分けだ。大体「貼り付ける写真のバックは、白−家の近所の証明書写真は青だ−でなければいけない」と言った難題の類は、インドの役所以外何所で、突きつけられることだろう

そうこう言ったところで、通る相手ではない。急遽バックが白い証明書写真のボックスを探したりした。一通りPCで、ヴィザの申請を終え、ネットを検索してみると、面倒な作業に就いて、様々な投稿がなされていた。残念ながら、始める前に読んでいたとしても、参考には出来なかった気がする。インドと関わると言うことは、日本で普通あり得ない面倒や手間をこなさないといけないのだ。インドも21世紀を迎え大きく社会に変化が来している。われわれも経験した近代化だ。IC化でケータイが国民にくまなく普及した。それにより宿泊や列車など予約が可能になり、旅の方法と中身も大きく変化していた。インドの庶民層まで、大観光時代を迎えているのだ。それでも、おれの経験した限り、インドの旅はインドの旅だ。これまでと比較し、大きな変化は無かった。ともかく、おれはケータイを持たないで、旅をすることが出来たのだ。

出かける前の中途半端な気分で過ごした12月初旬、U2の最新アルバムSongs of experience (U2 com. 5797700 )がリリースされた。U2と言えば、前作son gs of innocenceに就いては、二年ほど前、ここで簡単ながら触れた。その後、半年程前にThe Josha Tree 30周年記念CDセットを入手、son gs of innocenceと共に連日聴いたことの一端も申し述べた。そして、慌ただしくインド行の準備をしながらSongs of experienceを聴くことになったのだった。Songs of experienceは、前作son gs of innocenceと姉妹関係になるものだ。ウィリアム・ブレイクのSongs of Innocence and Songs of Experienceから採られていることは、前の通信でも触れた。前作でも感じていたことがある。この二作は、イーノやラノアがプロデュースしたアルバムより、遙かにポップになっていることだ。

Songs of experienceは、前作son gs of innocenceより、更にポップでダンサブルな曲が揃っている。高揚感のあるダンサブルなサウンド、踊りたくなると言うのか、自然身体が動く感覚は、大歓迎だ。細かい文字が詰まっているSongs of experienceのライナーで歌詞を辿った。特にブレイクの詩との関連は、感じられなかった。ただ、ジャケットの背面にブルーの文字で‘The door is open to go through, if I would come too, the path is made by you, as you're walking, stop singing and start talking. ' と言う一節が引かれている。ブレイクのSongs of innocence & Experienceには見あたらないが、ブレイクの箴言風だ。

ブレイクのSongs of Innocence & Experienceは、彼の初期の詩篇だ。取り分けブレイクの詩集中でも、二作は叙情性に富んだ詞藻で、優しさに満ちている。後年の箴言的長編詩篇にある、重い晦渋さは無い。ブレイク詩にある叙情性と言うことが、U2のアルバムにある種ポップな感覚を与え、ダンサブルな高揚感に通じたのかもしれない。

ところで、今回のインド旅行のことだが、旅程は3ヶ月、これまではビザの有効期限6ヶ月を有効に使った旅からすると、調度半分だ。北インドで3ヶ月、南インドで3ヶ月と言う様な大まかな予定は立てられない。一箇所に一ヶ月も滞在は、出来ない。帰りのフライト日時まで決まっていて、日程を何時も意識していなかればならないのだ。如何にも足早な旅程にも思えた。旅装を整えながら、コンパクトCDプレーヤーにSongs of experienceの他お気に入りのアルバムを4〜5枚持っても、差ほど荷物にならない様にも思った。80年代には、録音も可能なコンパクトカセット・デッキに小型スピーカーを持って行ったこともある。当時はアナログ・レコードから、カセットに録音した音源を数本持参したものだった−それを思えば−。

しかしながら、土産の双眼鏡や細々品々、フィルムや衣類などを必需品をリュックに詰めて行くと、それだけでリュックは満杯になった。結局、プレーヤーとCDは諦めることにした。出発が迫って、あれこれ工夫する余裕は無かった。インド滞在がそろそろ一ヶ月に達した頃、聴くものが無いことの欠乏感が始まった。調度その頃、マディアプラデーシ州オンカーイシュワラに入った。宿の滞在者はおれを含め、中高年が多く落ち着いた雰囲気だった。居心地の良い部屋で他人に煩わされることなく一日過ごすことが可能だ。昼間、開け放ったあ窓から風景を見ながら、数時間過ごした。存分に思索することも可能だ。そうなると、全く何の音楽も聴けないこが、味気ない。CDとプレーヤーを持ってこなかったことを後悔した。

十日程オンカーイシュワラに滞在し、先の予定を考慮し急がねばならなくなった。移動する際、早朝から鉄道やバスに15時間乗り詰めなんてことも何度かあった。移動の前日には、余り食べないようにし、当日は早朝から、目的地に到着するまで水で口を濡らすだけ、何も食べない。それでも、元気でいられるのは、脳内に〈旅のアドレナリン〉が分泌されるからだろう。そんな興奮状態で目的地に到着すると、肉体は草臥れていながら緊張が解けず、なかなか寝付けないのだ。そんな時、お気に入りのロックを聴ければ、心身が落ち着くのではないか、と感じた。

インドでは、これまで現地のCDを調達することも愉しみだった。現在インドでは、CDも市場から全く姿を消している。旅の最初から、CDは無くなったと聞いたが、それでも、日本のことを思うと、にわかに信じられなかった。旅も終盤にマドラスで、スペンサー・プラザ内のCDショップ−landmarkはインド版「タワレコ」だった−を目指した。10年前landmarkでCDを買った。その時の袋を今でも持っていて、一面には‘Mozart wrote“Twinkle Twinkl Little Star”when he was 5 years old’とキャッチ−なコピーがあり、その反面のコピーには‘Jimi Hendrix,Janis Joplin and Jim Morrison were all 27 years old when they died’と、粋なことが書いてあるのだ。インドにもロック好きがいるらしく、嬉しかった。

2018年プラザには、CD店の影も形も無かった。フロアを右往左往していると、カシミール人の土産物屋−かび臭い土産物ばかり並んでいる−が呼び込みをして来る。一人「CDがある」と声をかけて来た。誘われて小店に入ると、タミル語で書かれた袋入りのCDを取り出して来た。そそられるものじゃなかったが、5枚買ってみた−それは帰国して家のCDプレーヤーに入れると、CDロムと表示され、PCでなければ再生は出来なかった−。

最後に訪れるヴァラナシ−ここは〈音楽の都〉でもある。ここに一縷の望みをかけた。カルカッタを経由して、やっとこ辿り着いたヴァラナシでホーリーの水掛祭りに遭遇した。迷惑なだけホーリーは、春の到来を告げる祭りだ。

そして〈音楽の都〉の春は、コンサート・シーズンでもある。4月初旬、市を上げての音楽フェスティバルが開催されるのだ。早くも3月には、世界中のインド音楽を学んでいる者がレッスンに余念無く過ごし、町の各所で開催されるミニ・コンサートを追いかける。また、諸外国のストリート・ミュージシャンが経巡ったインド各地から、ヴァラナシへ続々と結集する。春のベンガリー・トラの路地は、日一日と様々な楽音で賑やかさを増して行く。そんなヴァラナシでも、北インドのクラシック音楽の、売れ残りCDが僅かに見られただけだった。一日中音楽をならしている小店で訊ねると、PCからライブ演奏などをダウンロードし、USBに保存し販売していた。これでは、中身を聴かずにパッケージを見ただけでCDを買う「ジャケ買い」も出来ないのだった。

インドに於けるIC化で著しいのが、個人のケータイから直接音楽を聴取することだ。車内とか公共空間で、イアフォンで好きな音楽所有者一人で聴くことは、とうに日本でも一般化している。現在インドでも、それが普通になっている。皆で音楽を分かち合うことは、なくなってしまったのだ。今でもインドの田舎でバスに乗ると、ダッシュボードの上に祭壇を飾り花が添えられ、香まで焚かれる。以前はそこに、歌謡曲やバジャンがエンジン音をかき消す様に鳴っていたものだ。今はエンジン音だけが響き、乗客はうつむいてケータイを操作している。道路の整備も進行中で、バスの便数も増え以前の様な乗り降りの混雑も少ない。良いことずくめの様に思われるけれど、バスに乗ると、ひたすら目的地を目指すばかりになった。知らない乗客同士大声でおしゃべりをすることも少なく、ケータイをいじるか、居眠りをすばかり、車窓から流れ去る風景にまで、最早関心を示さないのだ。

だからと言って、おれはこの10年のインドの変貌を嘆いたり、昔に戻って欲しいとは、思っていない。大体、社会の「変貌」は、インドだけではなく停滞した日本も例外なく変化している。今さら「インドだけ変わって欲しくない」なんて言う積もりは、さらさら無いのだ。

トマス・パトリックの写真集Black and White Photographs of Calcutta は、Earthcare Books 10 MIDDLETON STREET KOLKATA-700071

から発行されている。わたしは荷物の都合で購入していない。アマゾンで購入可能か試して見たい。駄目なら、カルカッタに行った時入手したい。

カルカッタ、サダル・ストリートは、始めてインドを訪れた79年以来毎回訪れて来た町だ。長らく〈パラゴン・ホテル〉に投宿していたが、現在経営者が代わったとか、バングラデーシュ人専用の宿に変わり、おれら日本人は泊まれなかった。仕方がないので、路地の向かい側〈モダン・ロッジ〉に泊まった。

1979年、10月初旬、始めてのインド旅行でカルカッタに降り、投宿した安宿が〈モダン・ロッジ〉だった。壁の塗り替えなどしながら、何とか40年前と変わらず営業している。今でも、世界中のバックパッカーが投宿しているのだ。

〈モダン・ロッジ〉は、黄色く塗られたモルタル外装の三階建て、屋上にはプレハブの部屋もある。建物の内部及び各室は、暑さ対策と西洋人の身の丈に合わせて、天井が高く造られている。おれの部屋には、使わなくなった鏡台が残されていた。その姿見も西洋人の身長に合わせられているのだろう、やけに鏡部分が縦に長いのだ。40年前は朝食付の宿だった。スモール・ポットのチャイ、生の食パンにバナナ一本。係がトレイに乗せて三階のキッチンと往復して、旅客はホールに出てソファーで、摂ったものだ。それにしても、〈モダン・ロッジ〉は一体何時から営業しているだろう。まさか、大戦前英国統治時代から開業しているホテルではないだろう。仮にそうだとして、当時は今の様な安宿ではなく、現代日本もビジネス・ホテルの様な宿泊施設だったはずだ。今〈モダン・ロッジ〉には、毎年来てカルカッタの写真を撮っているアイルランド人写真家、暗くした部屋に蝋燭の灯と香を炊き、持参の小型スピーカーからインド音楽を流す、熟年西洋人のサロッド奏者、何時もソファで読書している長身強面のバック・パッカー、それにおれの様な今や絶滅危惧種的なリピーター・旅行者が、結構長逗留しているのだ。

〈モダン・ロッジ〉に投宿のアイルランド人の写真家−THOMAS PATORICK KILERNAN−は、カルカッタに毎年来てフィルムカメラでモノクローム写真を撮っている。サダル・ストリート界隈では、良く知られている人物だ。今回、彼は長年撮り溜めた作品で写真集を、何とカルカッタで出版し2018年1月18日〜2月18日の一月間、その写真で個展をカルカッタで開催していた。たまたまおれは、ホテルの玄関に張ってある、そんな写真展のポスターを見ていた。

ある昼時、白人がおれのカメラを見て、声をかけて来た。その白人は「ぼくもこれで撮っているのさ」と、70年代の日本製一眼レフを取り出した。「もしかして、あなたトマス・パトリック?」とおれが応えると「イエス」と、正に当人だった。挨拶して出身を訊くとアイルランドだと言う。カルカッタでモノクローム・フィルムで写真を撮っているだけでも偉大な上に、アイルランド人と聞いて、おれは一発でトマス・パトリック−まるで修道士の様な名前だ−が好きになってしまった。

トマス・パトリックは、ホテルに戻るとルンギーに履き替え、屋上で同宿の旅行者と椰子酒を飲みながら寛ぐ。屋上にいることを知って、ほんの少し彼らの話の輪に参加させてもらった。屋上での旅行者との会話が出来て、おれとしてはとても有意義かつ愉しかった。カルカッタでの交遊や〈モダン・ロッジ〉を中心とした出会いに就いて、何時か通信で出来れば良いと思っている。

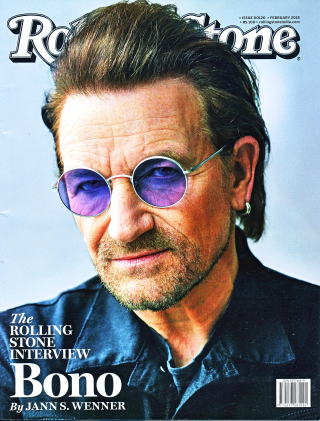

ところで、おれはカルカッタ滞在中、必ず一度はOXFORD Bookstoreを覗くのを愉しみにしている。ある日ペーパーバック(300ルピー)を一冊買って店を出、フリースクール・ストリート方向へ歩き出した。書店を出ると間もなく、舗道上に新聞、雑誌、本を並べた露天が店開きしている。その露天を通り過ぎざま、端の上段にあるRollingStoneが目とまった。この雑誌、ロゴや表紙デザインは、各国共通で見れば直ぐ分かるのだ。表紙には毎号特集記事の主人公のポートレート写真が充てられている。

そのRollingStoneの表紙を一瞥、おれはショーン・ペンかと思った。最新映画の話も聞いていないし、今、どうしてと思った瞬間、Bono−U2のフロントマン−だと閃いた。同時に取って返すとRollingStoneをひっかんだ。見れば−やっぱり−表紙左下にどうどうとBonoとあるじゃないか。露天の男は、すかさず「旦那、最新号たった100ルピーですぜ!」と来た。おれはポケットからくしゃくしゃの100ルピー紙幣を差し出し、宿に取って返した。宿の屋上でトマス・パトリックに見せ、二人で盛り上がったのだった。

調度昨年末、U2のSongs of experienceがリリースされたことも申し上げた。RollingStone誌にインタビューが掲載されると言うことは、アルバムが好評だったことが分かる。インタビューも最新アルバムのことから始まっている。こんな偶然はなかなかあるものじゃ無い、ラッキーなことだ。インド版RollingStone−Februry2018、Volume 11 No12(RollingStone India Mumbai)−には、英米のミュージシャンに就いての記事の他、ジョン・メイオールがインド・ムンバイで開催されたMahindra Blues Festivalで演奏をしたことなど、インドに於けるロック、ポピュラー・ミュージック−洋楽−に関する記事が掲載されている。

もう一つ興味深かったのは、インドにあるロックバンドを知ることが出来ることなのだ。

RollingStoneには、ミュージシャンの写真が必ずレイアウトされている。それを一目見れば、彼らの音楽がどんなジャンルか察しがつく。長髪に髭と革ジャンにギターを抱え肩を組んで横に並んだ写真を見れば、かれらがヘビメタ系ハード・ロックバンドであることが、一目で分かると言うものだ。ムンバイのシンガー・ソングライターKalyaaniと言う女性がいる。赤っぽいタンク・トップに長い髪を大きく左に分け、たばこを指に挟んだポートレート写真を見ると、インドのジョニ・ミッチェルと言った趣だ。また、TRIBUTEと言うページには、カルカッタのロックバンドSkinny Alley and Pinknoiseの女性ボーカルJayashree Singhの消息が伝えられている。カルカッタでロックするインド人がいるのだ。彼女は鼈甲の眼鏡、シルバーの短髪が黒い支那風シャツに映える、中年のシンガーだ。是非とも彼女らの音楽がどんなか、聴いてみたくなる。

インドでは市場からCDが姿を消したことは、言った。アルバムを通して音楽に触れることが出来なくなったのだ。RollingStoneの様な雑誌から情報を得て、EUでCDがリリースされていないか、PCで検索するしかない。ある程度情報があれば、Youチューブにアクセスしたり、ストリーミングをダウン・ロードするのも容易くなるだろう。インド版RollingStoneをカルカッタの露天本屋で入手してから、バラナシとデリー(パハル・ガンジ)に立ち寄った。しかし、どちらの町でも、この雑誌を見かけることは無かった。ニュー・デリーのコンノート−富裕層をターゲットにする−の書店にならあるかもしれない。帰国して、日本版RollingStoneを書店で見てみた。Bonoのインタビューが日本語−翻訳−で読めると思っていたのだ。しかし、日本版は、ロゴやデザインこそ同じだが、表紙の写真はJ・ポップのミュージシャンだった。中身の殆どJ・ポップの記事が占めていた。

2018年5月末 マンゴーハネダ

トップ・ページに戻る