リッケンばか−14−

前から気になっていたこと−ニール・ヤングのCDを聴いて思った−

ニール・ヤングと言うフォーク・ロック系ミュージシャン、ギター・リストがいるのだが、ご存じだろうか。皆さんのなかには、名前くらい聞いたことのある方もいるはずだ。出身はカナダ、60年代半ばBuffalo Springfieldと言うバンドの音楽活動を始め、その後、単独或いは盟友とバンドを組んだりするなど、現在も旺盛に活動しているミュージシャンだ。

70年代、同じバンドのStephen Stills、バーズのDavid Crosby、ホリーズのGraham Nashによるフォーク・ロックトリオCS&Nと共に、ウッド・ストック・フェスティバルに出たりした。また、ザ・バンドの解散コンサート『ラスト・ワルツ』にも、顔を見せている。その頃、おれはフォーク系のミュージシャンと言う、認識だった。

96年、ジム・ジャームッシュ監督のウエスタン風ロード・ムーヴィーDEAD MANの音楽をニール・ヤングが担当していた。自らギターを弾いて、見事にジャームッシュの映像を盛り上げていた。その頃になると、おれもエレキ・ギターをやり出したので、漸くギター・リストとしてのニール・ヤングの存在を意識する様になった。

ニール・ヤングは、エレクトリック、アコースティック・ギター双方を演奏するが、エレキと言えば、ゴールド・トップにビグスビー・アーム付、ソープ・バー−固形石鹸−と通称されるP−90ピック・アップを搭載したギブソン、レスポール・スタンダードをメインに演奏している。レスポールをバルブ(真空管)系アンプに直に繋ぎ、緩い歪みを特徴とするギタープレイでが知られているのだ。

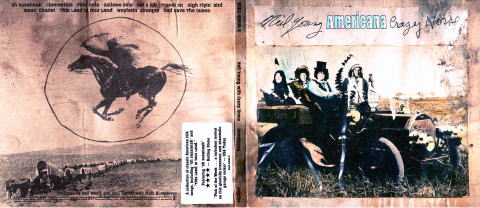

ニール・ヤングに関して、これまで自らレコードやCDを聴くなどして来なかった。そんなニール・ヤングが、2011年末Neil Yaung with Creazy Horse‘AMERCANA’(9362-49508-5 Reprise)と言うアルバムをリリースした。わざわざ古びた色合いにした紙ジャケを採用し、T型フォードにインディアン(ネイティヴ・アメリカン)やウエスタン風の扮装でバンドメンバーが映った写真が使われている。デザインや雰囲気で、アルバムの中身が分かるデザインだ。

おれは、ついジャケットを見て、ファン的シンパシーもないのに、そのCDを買ってしまったのだ。中身は、今時珍しいライブ感のあるバンド・サウンドで、西部開拓時代を彷彿とさせる音楽をロックとして再生させたアルバムだ。

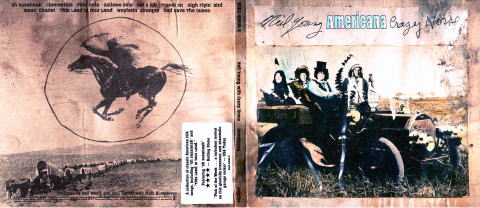

更に翌2012年、一年おかずに、同じNeil Yaung with Creazy Horseで‘Psychdelic Pill’(9362-49485-9 Repris)をリリースしたのだ。CD店には、前作と共に棚に並べられていた。こちらも紙ジャケ仕様にデザインを凝らして、ディスク2枚組みの力作だ。特にディスク1の収録曲の演奏時間が長い。CD一枚に4曲収録され、一枚分の演奏時間51.47分、そのうち1曲目Driffin`Backが27.36分、3曲目のRamada Innは16.50分、となっている。これまた洋楽CDが、聴かれない売れない時代に逆行する様なアルバムで、意気盛んなのだ。

今時珍しく渋いCD二枚を聴いてから、間もないある日のことだ。本屋の帰り、大型CD店に立ち寄った。売り場−ワールド・ミュージックだった−を一当たり見て、下りのエスカレーターに乗った。そこで‘AMERCANA’と‘Psychdelic

Pill’の手作り広告−売り場の担当者が作った−が目に入った。広告の文面を何気なく読んで、まともな日本語にも関わらず、違和感があった。エスカレーターが一階に着くところで、その違和感のもとが解けた。

その文面では、バンド名Creazy Horseを文字通りの意味クレージー・ホース(暴れ馬)にとっていると言うことだと分かったのだ。ニール・ヤングのバンド名Creazy Horseは、インディアン−ネイティヴ・アメリカン−の酋長の名前から由来していると、おれは当然と言うのか、勝手に合点していたのだった。

前にも申し上げたが、おれは日本版のCDは、洋盤と比べて高価なこともあり、余り買わない。それでも、アナログ・レコードの時代には、日本語の歌詞やライナー・ノートに解説があるので、日本盤を手にする様にしていた。2000年頃、LPレコードがCDに切り替わった頃だ。曲を聴きながら日本語の歌詞カードを見ていて、違和感を覚えた。文字通りには、翻訳として間違っていないのに、聴いてこちらが抱く印象と微妙なづれがある様な気がした。

そんな思いを何度かしてるうちに、日本語の歌詞カードを見るのは、辞書で単語をひく(しらべる)のが面倒な時参考にする程度、余り見なくなった。

ライナーノートはどうか。もとのLPに英語の解説が付されている場合、日本語訳があるのは有用だ。もとのアルバムに解説が付されていない時、日本版は独自編集で日本人の文章を付すことがある。ある時期まで、そうした解説や情報を大事に読んだものだが、近年参考にしなくなった。第一、もとのCDには、歌詞だけで、特に解説的文章は付くことがない。

一方、日本版には、歌詞の翻訳や誰か(日本人)が文章を書き、更に割高感を補うべくボーナス・トラックとして、おまけの曲が加えられていたりするのだ。長年聴いて来て分かった。そうした解説は、別に音楽を聴くことと関係が無い場合が多いものなのだ。むしろ些末なバック・ストーリーと言ったアーティスト情報は、音楽それ自体を聴くことの邪魔になっても、音楽を聴く助けにはならないものなのだ。

近年、歌詞に関しては、先ず歌詞カードの英語でおおよそ押さえ、意味の分からない単語は辞書で意味を読み解く。もっとも、英語の詞を文字通り日本語に訳したとして、詩の言わんとするところが理解出来るかと言えば、一筋縄では行かないのだ。

ニール・ヤングの二つのEU版CDは、「豆本」風冊子が付属し、歌詞(やけに細かい文字で書かれた)が印刷され、それぞれ歌詞の前にニール・ヤング自身の簡潔な文章が置かれているだけだ。この二枚のCDを、仮に日本編集して翻訳を付けるとするなら、解説者はどんなことを書くだろう。ニール・ヤングを長年聴きつづけて来た批評家なら何を書くか。

雑誌の仕事をやった経験から、早々に音楽誌に載る新譜紹介など、プレス・リリースを参考に書く場合も少なくない。プレス・リリースとは、制作者側から報道関係や雑誌編集部へ配られる「公式情報」で、それをほぼ引き写して記事に出来る資料だ。もっとも、ニール・ヤングのCDで、アメリカの制作者から日本のCD会社へ記者発表用の資料が送られて来るなんて、余り考えられない。長老ボブ・ディラン、或いは故マイケル・ジャクソンの新譜−新発見の−なら、大いにありそうだが。

そう言う分けで、バンド名Creazy Horseがインディアンの酋長から由来しているのかは、おれの勝手な思い込みかもしれない。CDに同包されている、本人(多分)のコメント付歌詞カード−拡大鏡が必要な位小さい文字で印刷されている−の最後には、クレイジー・ホースが「バッファローとともにあった」ことを注記し、ジャケットに使われているイラスト−裸馬にインディアンらしき人物が鷲の羽根(?)をかかげた−が、6セント切手から採られたことがクレジットされている。

こう言う場合、普通ならネットで検索するのだろうか、おれはネット検索は、やらない。こうして文章をネットに流す以上、ネットの情報で文章を書く分けには行かないと思っているのだ。書くまでは、活字になったドキュメントをもとに書くことにしている。そう言う分けで、おれも文章を書く上で間違ったことを書いてはいけないと、資料的に雑誌やムックを身の回りに置いてはいる。

誤解しないでほしいが、おれは本で、批評や論文を読むことも少なくない。しかし、そうした読書は、作品を勉学的に理解することが目的とは、いささかならず違うことなのだ。

そこで、手持ちの資料として1978年2月『宝島 創刊50号記念[大型特集]アメリカ・インディアンはわれらの原初のカルチャーである』を取り出し、ざっと目を通した。結果確認できなかった(同じ様に「アメリカ・インディアン」を特集した雑誌を、おれはもう一誌持っている。『ユリイカ1992年3月号 アメリカ・インディアン コロンブス500年の光と影』だが、こちらは見ていない)。

Creazy Horseの名前が頭の隅にあるのは、60年代後半〜70年代西部劇を観た時期に記憶したことだと思い返した。確かCreazy Horseは、リトル・ビックホーンでカスター将軍率いる第7騎兵隊を全滅したインディアンを率いていたはずだった。もともと、クレイジー・ホースは、スー族のチーフの一人だ。手持ちの本をさらって、大凡のことは分かった。

スー族と言えば、現在のダコタ州の草原でバッファローを狩り、肉は食料に、毛皮や皮革は衣料や生活道具に加工して暮らしていた。大陸から白人が入ると、バッファローは白人に採り尽くされ、土地からも逐われ、自由−生活の手段−を奪われる。インディアン側は不利な条件で、ガバメントと様々な条約や取り決めが繰り返されるが、それすら毎回履行されなかった。荒野の居留地に押し込められ、白人の支援により生存が許されていた。

当初白人は、インディアンの土地に立ち入らぬことが取り決められていた。ところが、インディアンの土地から金が採掘されると分かるや白人は押し寄せ、土地を巡り紛争が頻発することになった。土地問題の際、カスターの軍が白人とインディアンの間に入って秩序を維持するはずが、採掘者や白人の利害に有利な立場をとるだけでなく、インディアンを敵視して再三軍の強権を発動していた。そうした理不尽な抑圧がカスターへの憎しみとなり、リトル・ビックホーンで爆発することとなったのだ。

ネイティヴ・アメリカンに関して、写真が多数収録されているので、良く開く−眺める−本がある。Patricia Trenton and Patrick

T.Houlihan‘NATIV AMERICANS Five Centuries of Changing Images’(New York

Abrams 1989)、にEditor:Deborah Easter‘Myth of The West’(Rizzoli 1990)だ。

この二冊にはEdgar S.PaxsonのCuster's Last Stand 1899(Oil on canvas 70 2/1×106in)と言う歴史画の写真が掲載されている。今回、パクソンの絵画に就いての本文は、集中しながらも、フリー・ハンド−一々辞書をひかず−読んだ。そして、予想通り絵画中にCreazy Horseの名前を確認することが出来たのだ。これまで両書で目にして来たが、解説までじっくり読んだのは、初めてのことだった。

文章では、カスター率いる精鋭で知られる第7騎兵隊、総勢210名は、1876年6月25日、モンタナ州北部中央を流れるリトル・ビックホーン河を見下ろす丘に於いて、スー族と戦闘に入った。この時の全滅は、以後新しい世紀を迎えるまで人々に破滅的な敗北として記憶に残るものだったと言う。少なくとも、パクソンが描く1899年頃は、生々しく記憶されていたのだそうだ。

パクソンはこの絵画を1899年完成させるが、その後も情景の真実性を探究すべく、当時を知る白人はもとより、戦いに参加したインディアンらから話を聞いていた。

エドワード・ゴッドフリー将軍−戦の後最初に馳せ参じ、死体の確認をした−がパクソンへ宛てた1896年1月16日付けの手紙では、カスターは常にバックスキンの上着にパールの握りのコルトを所持し、普段は長髪で知られていたが、最後の戦いには髪を短くして臨んでいたと。それは多分、敵に頭の皮を剥がれることを想定して戦に臨んだからだろうと、証言を残しているそうだ。確かに絵画では、中央に立つカスターの握る拳銃の柄は白く輝き、インディアンに「ロング・ヘア」と呼ばれていた、自慢の髪も短く切られている。

更に文章は、実際に戦闘に参加したいたカスターの義弟、混血のスカウト(斥候)や警察官の一人一人描き分けられていること。画の中央で翻る、黄色い絹の戦闘旗と紫の隊旗は、1908年まで描かれていなかったが、ゴッドフリー将軍が画家のスタジオを訪問した際、それが無いことを指摘し、その後描き加えたと言う。

スー族の酋長らも描き分けられている。Creazy Horseは絵画の右端、丘の地平線よりやや下馬上で、ウォー・ボンネット(羽根飾り)を被り、左を向いた顔には「有名な頬の傷」−名前からも分かる様、暴れ者だったのだろう−も描き込まれ、左手にライフルを持ち、右手に三つ鋭い尖端のある棍棒(ガン・ストック)を、打ち下ろさんばかりの姿で描き込まれているのだ。

‘NATIV AMERICANS’には、パクソンの絵画(モノクロ写真)の隣りに、Kicking Bearによる‘Battle of the Little Big Horn’1898の写真(モノクロ)も収録されている。それは戦いの後、サウス・ダコタPine Ridgeの居留地に於いて、Kicking Bearがモスリン布に描いた絵だカスターの最後の戦いだ。こちらは、パクソンの画の様なリアルな表現−歴史画−ではなく、子供の絵の様に素朴な表現だ。しかし、改めて子細に見入れば、実際の戦闘に参加し死闘を目のあたりにした者にしか描けない、生々しさを感じさせないではない。絵の中央には、スー族の酋長達Sitting Bull、Rain-in-the-Face、Crazy Horseそして Kicking Bearらが描かれている。

戦いの後、残った酋長らは、遠い居留地へ流刑同然に収容される。カスターのリトル・ビック・ホーンの全滅と言う恥辱は、後まで白人社会でトラウマとして残り、後1890年12月サウス・ダコタ州Wounded

Knee Creek で、女性や子供を含む虐殺のもとになった。本には、そのことも虐殺直後の写真と共に、記述されているのだ。(*)

なお、カスターを破ったチーフ達の、その後の消息は、ジェイムス・ムーニー『ゴースト・ダンス アメリカ・インディアンの宗教運動と叛乱』(荒井芳廣訳 1989年 紀伊国屋書店)で、知ることが出来る。この本は、19世紀末から20世紀初頭、白人に土地や自由を奪われて後、インディアンに流行したゴースト・ダンス(千年王国・メシア願望)を実地に調査した記録(原著の3分の2)を翻訳した、文化人類学叢書と言うシリーズ中の一冊。

ニール・ヤングのCDから随分遠回りしてしまった。その名前にどんな歴史があるのか、知りたく、普段眺めるだけの本を出して来てしまった。バンド名のCrazy

Horseと聞いて、アメリカ人なら誰の名前か知らない者はいないのだろうか。

それにしても、バンド名と言え、白人に対抗したインディアンの名前を付けるなど、如何にも60年代のカウンター・カルチャーを牽引したロッカー(の一人)らしい姿勢と言うことになる。それは、アメリカ的なあり方への、あからさまな皮肉にも感じるのだ。ヒップな昔っぽいスタイルで登場されても、かつてを知る者には、滑稽にも映る。後に残るのは、痛烈な皮肉と屈折だろう。

一応、AMERCANAとPsychdelic Pillこの二枚のCDに就いて触れておきたい。

AMERCANAは、題名からも分かる様に、アメリカのルーツ・ミュージックをニール・ヤングがロックの味付けで再演したCDだ。われわれも知っている‘Oh Susannah’‘Clementine’など古くからのフォーク・ミュージックに、ウッディー・ガスリーの曲で有名な‘This Land is your Land’最後の‘God save The Queen’まで、歌いかつ演奏している。

題名を聞けば、おれらも良く知っている曲なのだが、ニール・ヤングが新たに「店卸し」した曲は、フォーク・ソングとして流布しているスタイルとはいささかならず、異なっている。初期のボブ・ディランが、アコースティックからエレクトリック・ギターに持ち替えステージで弾いた際の、否定的な評価に就いてには、良く語られて来たが、演奏楽器の違いだけではない。曲自体がもはやわれわれの知るフォーク・ソングではなくなっている。

‘Oh Susannah’は、フォースターの曲として、日本でも良く知られている。オリジナルは「1846年、初演された」とライナーにある。1963〜4年、このこにある様な新しいメロディーを付け、Tim

Rose and the Thoensが演奏したと言う。彼らはフォーク・ソングをロックンロール風に演り、それが「フォーク・ロック」と呼ばれた。古いフォーク・ソングにロックンロール風の色づけをして演奏することが、アメリカーナのアイデアの基礎をなしているのだそうだ。今の時代、とりわけ日本でどう聴かれるか、分からない。AMERCANAを歴史編とするなら、2012年のPsychdelic

Pillは、60年代後半〜70年代個人史編とも言えるアルバムだ。

そのタイトルからも分かる、60年代後半〜70年代を回顧するサウンドの様にも聴き取れる。終始歪んだ、エレクトリック・ギターのリフからは、自らの内面への沈潜と深い諦観が聴き取れる。ジャケットのデザインに、これまたクレイジー・ホース(6¢切手から採られた)のイラスト、その凹彫りが使われていて、AMERCANAとの連続性を示している。二枚組CDで、CD1の演奏時間が長いことは言った。ロックに於いて一曲の演奏が長い例は余りないので、印象的だ。

題名のサイケデリックなピルとは、アンフェタミンかLSDだろうか。これらにマリファナが加われば60年代後半〜70年代、時代精神を切り開いた神器(薬)が揃う。当時、ロック・ミュージックやポップ、カウンター・カルチャーにその匂いがないものは無かった。現代のサブカル・ブームのルーツがそこにあることを、日本では今どれだけ意識しているだろう。

60年代のカウンター・カルチャーを体現したロックは、70年代なら時代への批判として有効だった。さすが21世紀、海を越えた日本では、まともにその姿勢を鮮明にしても、若い世代はそのルーツを知らないだろう。仮に60年代〜70年代を知る者も、オールド・ファッションとしか映らないかもしれない。

それにしても、日本のロッカーが今「アテルイ」とか「シャクシャイン」と言うバンド名で活躍することを考えられるだろうか。おれは80年代後半、RCサクセッション、故・忌野清志郎が「君が代」をジミヘンよろしくライブで演ったのを知っている。大方、しらけて聴いていたのじゃないだろうか。今、反原発のCDはどう聴かれるだろう。

「音楽を聴く」と言うのは、なんなのだろう。普通、聴覚的快感を求めて音楽を聴くのだが、ニール・ヤングのCDは、おれを歴史の勉強へ誘った。

いよいよ書き終えようとする6月末、ニール・ヤングの新しいCDが出たことを知った。いやはや、こんな時、おれはどうしたら良いのだ。CD屋へ走るべきか、作文作業の諸々に専念すべきか。

2014年、夏 マンゴーハネダ

(*)そんなトラウマ過去のものだと思う向きに、近年映画を見ていて、未だに尾を引いているらしいことを見てとったことがある。トリヴァルな情報になるが、『ラスト・サムライ』と言うハリウッド映画をご存じだろう。何たって日本の維新期を舞台に、有名俳優が総出演した娯楽作品だ。主演の白人イケメン俳優扮するオルグレン大尉は、インディアン虐殺のトラウマから酒浸りの日々。そんな時、日本で近代式軍隊を発足するについて、軍事顧問に雇われ日本行きの話が来る。

維新期の日本では、旧守派のサムライ勝元−もと帝の教育係−が、財閥の資金力をバックに近代化を目論む元勲一派により一掃されようとしている。日本に来て早々、オルグレンは訓練中勝元の侍集団と遭遇、交戦中負傷し捕虜になる。捕虜として勝元の家中に滞在、失われ行く武士道的生き方により、過去のトラウマが癒され新たな人生を取り戻す、と言うのが映画のストーリーだ。

この映画クライマックスは、ガトリングル式連発銃で、勝元率いる騎馬武者集団が平らげられる−調度、インディアンが殲滅された様に−。負傷した勝元は、オルグレンの介釈で腹を切る。生き残ったオルグレンは、勝元の遺訓と共に佩刀を帝に届ける。このシーンで、オルグレンの儀礼用制服の肩徽章に「第7騎兵隊」の文字を見ることが出来るのだ。

カスター将軍ものの映画は多数ある様だが、余り観ていない。アーサー・ペン監督、ダスティン・ホフマン主演の『小さな巨人Littie Big man』(1970年)は、白人でありながらインディアンの中で成長する男の話で、ネイティヴ(インディアン)の描き方がリアルだった。映画では、カスターをリチャード・マリガンが、その変人的性格を皮肉っぽく熱演している。ニュー・シネマらしい解釈で作られた西部劇だ。所謂、娯楽映画ではあるが、おれとしては好きなウエスタンなのだ。

トップページに戻る