リッケンばか−20−

The Doors登場

今年一月、母親が救急車で搬送され急遽入院した。新年早々と言うのに、慌ただしい幕開けとなった。それから半年程した、6月、またも入院となったのだ。一年の半分で二回の入院だ。二度の入院中、殆ど毎日、二時間程度のことだが、おれは病院へ通う日々を過ごした。おれまで、日に2時間程×40日程を病院で過ごしたことになる。母親は長年にわたって、自宅から徒歩で行ける距離の病院に通っていた。それが、連休の深夜に苦しみ出し、救急車により別な市にある大病院へ運ばれた。

病院の行き来には、電車とモノレールを乗り継いで行く必要がある−私鉄とモノレールを合わせた交通費は、毎日となると結構な金額だ−。これを切っ掛けに、電車の乗車にカードを使うことにした。毎回、小銭を自動販売機に入れる煩わしさが、無くなった。こんなことが無ければ決して足を向けることの無かった「場所」に就いて、後に述べたい。 一月に病院通いをした際、最初文庫本を持って行った。ところが、病院では本を読むことは出来なかった。ご存じの様に病院内部は、白を基調にクリーンさを強調した環境だ。しかし、各病室のベッド周囲は、患者や治療を配慮して、終始ほの暗い。患者は安静にしていなければならない−そうかと言って、眠入ってはいけないのだ。日中眠ってしまうと、夜消灯後眠れなくなるからだと言う−。そう言う分けで、病室ではリーディング・ライト(電器スタンド)の一つも無ければ、文字を読むにはかなり暗いことが分かったのだ。

そして、当然のことながら、病室には検温や点滴液の確認その他、看護士が頻繁に巡回して来る。場合によっては、患者以外は病室から出ていなければならない。患者も付き添いも病室では、退屈だからと言って本を読むのには、適さないのだ。本が読めないのなら、イヤフォンで音楽を聴くなら良いのではないか。そう思い、おれはコンパクト・CDプレーヤーに電池を入れ、ヘッド・フォンとCDアルバムを二枚持って行った。こちらも、病室で患者を放って音楽を聴くことは出来なかった。検温など、看護士が来た際、待合室で聴くのが精々だ。CDアルバムを持って行っても、やっと収録曲中の一〜二曲聴ければ良いと言う程度だ。これまた音楽を聴くと言ったことにはならないのだった。

「それなら、行き帰りする電車の中で聴いたらどョ? 」と、言う人もいるだろう。今や、電車の中でイヤフォンをして何か音を耳に入れるのは、当たり前の時代だ。しかし、車中や群衆のなかでイヤフォンを通して音楽を聴くのは、既におれの好みでないことが、分かっている。文庫本同様、CDアルバムとプレーヤーを病院に持って行ったのは、最初の数日だけだった。病院と言うところは、文字通り病に没頭するところで、その他のことが可能な環境ではないと言うことなのだ。

今年、1月と6月、おれは、母親の入院と言う事態によって、訪れることのない場所にしばし通うことになったのだった。その病院−地域の拠点になる綜合病院と言うことで、設備・規模が整っている。また病院の立地環境も、近年懸念される都市災害に備えて計画された都市に組み込まれてる様だ。

病院のある都市まで、西に延びる私鉄−長年使って来た−で、途中まで行く。私鉄の駅から、更に西に向かう沿線と直角に交わる、近年新しく敷設されたモノレールに乗り換えるのだ。モノレールに乗ると乗客は、古くからの私鉄沿線の住民と些か異なる。勤労者、学生を中心に、郊外の振興都市に居住する、若い世代が多くなるのだ。土曜の昼、乗り合わせるとモノレール沿線に拓けた都市ホールで演奏会でもするのだろう、高校生の一団が吹奏楽器のケースを抱えてホームに群がっていた。病院とその周辺は、もともと東京の西郊に広がる農地だった。戦後直ぐ米軍に接収され基地となった。70年代(ベトナム戦争後)に返還され、跡地は整備され広大な公園を中心に、防災等に備え計画的に都市化されたのだった。

西郊を南北に横断するモノレールの高架駅からエスカレーターで降りると、中高層のビルが整然と建ち並ぶ一角に立つことになる。その先、上下二車線の広い道路を隔て、一般のビルディングとは、明らかに建築デザインの異なる建物が裁判所だ。病院の裏手、所々に監視カメラが設置されている垣根の中の集合住宅は、この地区で働く役人の官舎だ。駅と病院までの間にコンビニが二軒。バイトに急ぐらしい女性が自転車で走り去り、スケート・ボードに片足を乗せた若者が、ターミナル駅方向に向かう。たまに犬を散歩させている人が通るだけ。一月には高架を走るモノレールの車窓から、冬の寒冷な大気を透して富士山がくっきり望めた。東京も西郊からの富士山は、手前に足柄・丹沢山系や青梅、五日市の黒々とした緑の遙向こう、雄大な山容を見せてくれる。それが、六月になると手前の丹沢山系や青梅、五日市の緑はますます黒みを増し、厚いグレーの背景ばかりで、富士山は一度も姿を見せてくれなくなった。

病院の所在地となる計画された街(都市)に、関心が湧いた。何より、初めて訪れた街にも関わらず、どういう分けか既視感があったのだ。この新都市は、遙かに足柄や丹沢、青梅の山々の緑があるだけではない。都市の中心には、良く整備された大公園で有名だ。それでも、モノレール駅の高架から降りると、目の前に小さな公園がある。それは大公園と比べて小さいと言うだけで、テニスコート三面分程はあるだろうか。隅の方に遊具が二つほどあるが、他には何もなく草地の広場になっている。モノレール駅の目の前に、この公園があるからだろうか、無機質な都市でも差ほど息苦しさは感じないで済むのだ。この小公園の周囲だけ切り取って、パステルカラーで金髪の少年・少女を配すれば、ドイツやオランダの小都市の風景に似てないことも無いと思った。

寒さの厳しい1月、2月、この公園で遊ぶ子供は見なかった。また、近隣に中学・高校がないのか、学生服の生徒が屯していることも無かった。余程、天気の良い日など、乳母車が数台、小さな子供をもつ若い母親が数組来ていた。それが6月のある晴れ間、親子連れが小公園に植わった、木の下にきちんとシートをひいて、子供達とピクニックをしているのを目撃した。

つい、昔観た映画のことを思い出してしまった

初めて訪れる場所にも関わらず、以前来たことがある様思える場所。そう思う理由を探ってみた。60年代半ばゴダール(Jean-Luc Godard)の『アルファ・ヴィル』と言う、人工都市にハード・ボイルドな私立探偵が彷徨う映画があった。その後60年代後半、ジャック・タチの映画にも、人工的に拓かれた都市を舞台にした映画があった。そんな映画の中の、人工的新都市に似てると思った。

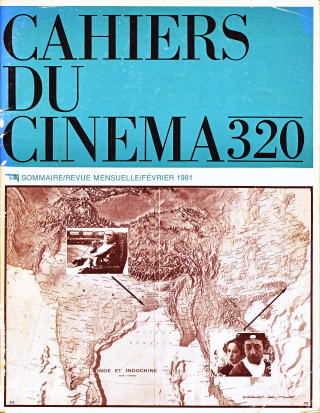

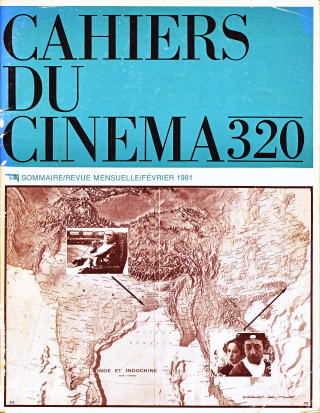

60年代後半の映画と言えば、ハリウッドが凋落しアメリカでは、どうにかニューシネマの時代を迎えた時期だ。その頃、フランスはと言えば、戦前からあった映画の伝統に加え、50年代後半、初めと言う映画批評誌を中心に、60年代にヌーヴェルバーグが花開いた後だった。『カイエ・デ・シネマ』からゴダールやトリフォー、ルルーシュらが、戦後派の新しい感覚で映画を捉え、やがて自ら脚本を書き、監督して、世界的に評価を得てヌーヴェルバーグを一躍世界的にした。彼らの映画は、ハリウッドの娯楽一辺倒な映画には無い、深い知性とエスプリに依って映画を娯楽からより文化的なメディアに押し上げた。ヌーヴェルバーグは60年代の日本の知識人にも、映画的インテエリジェンスを越えて影響し、読む本から着るもの(ファッション)まで、時代のセンスに影響を及ぼした。

Cahiers du cinema 1981年2月号アジア映画特集(Cinemas d'Asie)

Cahiers du cinema 1981年2月号アジア映画特集(Cinemas d'Asie) おれが映画を見始めたのは、60年代の後半にかかった頃だった。ヌーヴェルバーグのシネアストらは、既に世界的な存在で、注目されていた。そうした新時代のシネアストで、おれが衝撃だったのが、イタリアのパゾリーニだ。パゾリーニは、ギリシャ悲劇を下敷きにした作品−『アポロンの地獄』や『王女メディア』−をアフリカやカッパドキア−当時は何処か分からなかった−などで撮影していた。その映像は衝撃的だった。

しかし、アフリカやカッパドキアでロケをするだけではなく、映画の中には何気ないイタリアの裏町も撮されていた。街に既視感を抱いたのは、その時代の映画的記憶があったからかもしれない。既視感を抱いた未来都市がハリウッド流のSFではなく、ゴダール、タチやパゾリーニと言うヨーロッパの映画と言うのが、興味深い。それら未来都市として設定された都市が、既に廃墟に見まがうばかりな虚無感を漂わしていたことも印象的だ。新しいシネアストは、当時の新興都市に未来の予感を嗅ぎ取る様にして、撮影していたのだろうか。現代の映画ならCGを駆使して、幾らでも未来都市を造ることが可能になっている。にも関わらず、そうなると人はCGの未来風景に、感情移入しないのかもしれない。

80年代話題になった『ブレード・ランナー』の未来都市は、東京・秋葉原に酷似していた。更に現在の秋葉原は、日々映画の未来都市を更新中だ。60年代西欧映画の未来都市は、既成の都市から未来的な景色を切り取って舞台に設定していた。そこから、おれの既視感が生まれたのかもしれない。

病院やその行き来で、おれは本も読まず、ぼんやりとした夢想に耽っていた。病院のある新都市がアルファ・ヴィルやジャック・タチの映画の舞台に似てることに気がつき、60年代後半〜70年代初頭に熱中して観た映画に就いて書いて見ようかと思った。

映画館に通い出した時期、日本でもアメリカン・ニューシネマが流行していた。おれがゴダールやトリフォーを知ったのは、アメリカン・ニューシネマを観てからのことだった。おれが始めてフランス映画を意識したのは、ジャンピエル・メルビルのフィルム・ノアールだった。今、メルビルの作品を語るのは、魅力的な気がした。しかし、映画を語るとなれば、当時の資料を物置や押し入れから出して来る必要がある。夏のうちは物置の整理は暑くて出来ない。秋から初冬にかけて準備すれば出来ないことではない。しかし、それでもその気になれなかった。紹介した映画を現在劇場で観ることが出来ないとすると、果たして映画に就いて書いてどうだろうか、と思った。過去に拘泥する様で、積極的にはなれなかった。

映画はともかく、おれが面白い不思議と思ったのは、一つの生活圏の中に未来風の風景と日常性が隣あっていると言うことなのだ。以前、触れた庄野潤三の家庭小説の舞台は、都市近郊の丘陵地にある、一戸建て家屋に暮らす家庭がテーマだった。現在、そうした都市近郊には、中高層ビルやモノレールの高架線、ショッピング・モールなどが進出し、ビルの傍ら、人工的な空き地−公園−では一組の若い母親と子供が立木の下でピクニックする光景が、隣合っている。庄野潤三の小説を昭和の家庭風景とするなら、今目にする風景は、近未来の光景と言うことになる。

映画のことを思っていると、そんな映画がテレビで放送された

この文章もほぼ書き終えるところ。連休明けの昼間、何気なくTV(テレビ東京)で、ウィリアム・フリードキン監督『フレンチ・コネクション』(1971年)が放送されていた。特に観ようと思っていた分けじゃないのだが、つい何気なく見てしまった。何と『フレンチ・コネクション』の舞台になっている70年のニューヨーク風景が、おれが始めに語った東京西郊の新都心に似てないでは無かったのだ。

公開当時のチラシ

ウィリアム・フリードキン監督『フレンチ・コネクション』(1971年)の舞台は、ニューヨークだ。この映画は、良く知られている。説明は最小限にしよう。刑事ものの娯楽作品ではあるが、ニュー・シネマのエッセンスが豊富に詰まった作品になっているのだ。70年代のニューヨークは、犯罪多発地帯として知られた都市だった。危険な街を舞台に、ジーン・ハックマンとロイ・シャイダー扮する刑事コンビが活躍する映画だ。

車や地下鉄で中心(マンハッタン島)へ向かう通勤者が居住する郊外住宅街を、ニューシネマ流の手持ちカメラを多用し、全編現地ロケで撮影されている。良く出来た娯楽作品でありながら、刑事や悪党、小市民の性格が的確に捉えられ、都市の境界領域まで見事に画面に収まっているのだ。それにしても70年代ニューヨークの都市周縁が、以外にも遠く時代も隔てた、現代日本の都市近郊に似ていると言うのも不思議だ。

マンハッタン島を出て、高架で走る地下鉄を路線の下、路上から車で追いかけるシーンがある。アメリカ映画らしいカー・チェイスだ。その高架線は、まるでおれが乗り降りするモノレールの高架に酷似して見えた。確かに、ニューヨークの裏町は、コンクリートも煤け汚れ寂れていた。映画で出て来た、郊外の空き地は、撮影時期が冬とあって、雑草は茶色に枯れ廃墟の様だった。

おれが通う病院がある街は、そんな時間の痕跡は、未だ影も形も無い。しかし、街を構成する物質の感触が似ている。麻薬取引現場に想定された低所得者住宅の跡地は、まるで日本の地方都市の何所にも見られる、半ば廃墟化した公営団地にそっくりだった。遠い存在、まるで違うものが酷似している。それも日本の新都市には、既に廃墟の景色が胎まれているのだ。そんな類似を見て、少々ショッキングな感慨を抱かざるを得なかった。

話は逸れるが、先程フィルム・ノアールが出たので言うと、『フレンチ・コネクション』には、題名通りフランスから殺し屋が呼ばれる。その殺し屋をマルセル・ボズフィと言う脇役が演じている。その殺し屋、本家フィルム・ノアールの感覚が利いていて、アメリカン・ニューシネマに味のある存在感を添えている。更にこの映画の続編になると、フランス・ルートの根拠地マルセイユへ、主人公ポパイ刑事は、出張って行くのだ。

最近、廃墟がクローズ・アップされることがある。産業構造が変化し、操業を終えた大規模な工業施設が取り壊されず、廃墟になって残っている。ご存じかどうか、おれがインドで訪ねる遺跡と「廃墟」とでは、まるで異なるのだ。確かに「廃墟」も時と自然により、形をかえた遺構ではあるのだが。

DOORS アルバム6枚を、つづけ様に聴いて思った

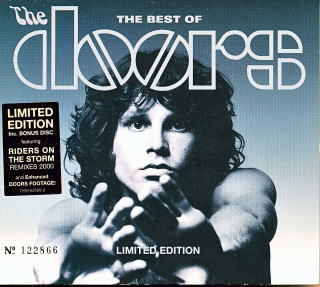

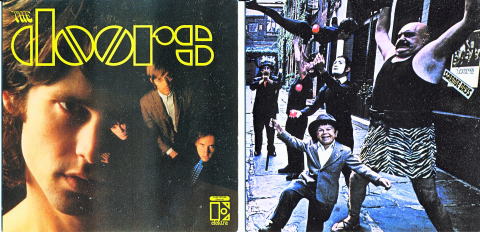

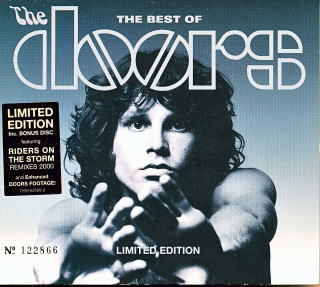

漸く9月も半ばに入り、夏の暑さも収まったと思えば、台風に大雨の直撃だ。雨降りで思い起こすのは、ドアーズのRidrs on The stormだ。おれのところには、ドアーズのCDが二種ある。一つは『ベスト・オブ・ドアーズ2000』−このCDは<輸入盤国内仕様>となっており、本体はドイツ製でライナーと歌詞カードの翻訳が同胞され、日本語のタスキがかかっている、いわゆるベスト盤だ。もう一種がTHE

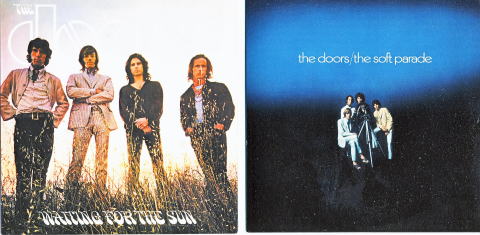

DOORS A COLLECTION(2011年) と言う、ドアーズ活動期のアルバム6枚−The Doors, Strange Days, Waiting

for The Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel, L.A. Woman−が同包された箱入りセットだ。CDへのミキシングは、どちらもBruce

Botnick and The Doorsとなっている。

ベスト盤の方は、タイトルに「2000」とある様に、ミレニアムを記念してリリースされたCDだ。当時、アナログ音源のデジタル化が普及し、ドアーズの再評価と相まって新たにデジタル・リミックスによるベスト盤がリリースされのだ。時期を同じくし、故ジム・モリソンを除くメンバーの三人が、大挙来日した。調度その時期、おれも漸くと言うのか、遅まきながらCDプレーヤーを得て、デジタル音源を聴くことが可能になったのだ。早速入手した一枚が『ベスト・オブ・ドアーズ2000』だった。

ベスト盤と言えば、同時期TWENTY-TOW HITS OF THE CARPENTERSと言う、これまたベスト盤を入手した。現在もカーペンターズと言えば、この盤を愛聴している。LP時代、ビートルズの赤盤/青盤がベスト盤として有名だった。おれもCDを聴きだして「赤盤」The Beatles/1962-1966も入手し、初期ビートルズと言えば、CDの「赤盤」を愛聴している。

おれはもともとベスト盤には興味が無かった。ただ、アナログ(LP)からデジタル(CD)に移行するに就いて、デジタル専用で聴くソフトとしてベスト盤を選んだ。それまでのアルバム(LPレコード)は、レコード・プレーヤーでそれまで通りに再生して聴く。CDは何度も言う様に、レコード盤をひっくり返す必要がないので、一気に聴ける。ベスト盤は、ヒット曲をまとめて聴くことが出来き便利なのだ。何度も申し上げているが、未だLPレコードを聴く為のプレーヤーもスタンバイしている。そんなおれも、さすが普段LPレコードを聴かなくなった。理由は、レコードは取り扱いが面倒と言うこともあるが、何よりCDの音に慣れてしまうと、アナログの音は温和し過ぎると言うのか、音に感度が乏しく感じられ、満足出来なくなるのだ。そうした音の違い−アナログとデジタルの−に就いて、気の付いたことを報告したいと思うのだ。

CDとLPレコードでは、聴き応えに違いがあるのだ

ドアーズとは、UCLAの映画科に通っていたJim Morrisonnが、ロックを始める切っ掛けは−後に触れる、オリバー・ストーンの映画でも描かれていた−Ray

Manzarekとヴェニス・ビーチでばったり出会う1965年、キッチリ半世紀前のことだ。マンザネクは直ぐ、マハリシ・マヘーシの超越瞑想に通うRobby

Krieger(ギター)とJohn Densmore(ドラム)を誘う。そうして始まったバンドは、1967年から1971年−この年にジム・モリソンは急逝する−この4年間に6枚のアルバムを産み出すことになるのだ。他にドアーズ4人が揃って制作したLPと言えば、ジム・モリソンが自詩を朗読し、バンド演奏と共に収録したAN AMERICAN

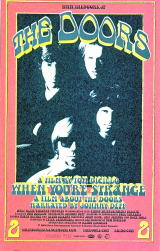

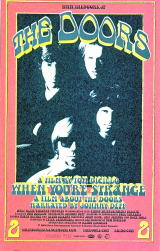

PREATYER、それにESSENTIAL RARITIESと言うベスト盤、そしてライブを録音したABSOLUTELYの3枚を加えた9枚だ−勿論、その後もドアーズのレコードは出ているが−。ドアーズの活動期間は、ジム・モリソン(1943年生まれ)とレイ・マンザネク−昨年、亡くなった−が出会った65年から、ジム・モリソンは71年に亡くなるまで、僅か5〜6年のことなのだ。その5〜6年のバンド活動期後半、ジム・モリソンはコンサートで暴言を吐いたり、下半身を露出したりと、風俗壊乱行為が目立ち、コンサートが混乱のうちに中止になるなど、トラブル・メーカーとして知られ、バンド活動にも支障が出る。問題児となっただけではなく、ジム・モリソンは、ドラックやアルコールで音楽に集中出来なくなる。メンバーとも葛藤が募り、結局一時にバンドを離れることになる。そして、滞在中のパリで急逝したのが1971年のことだ。遂にドアーズは伝説のバンドとなったのだ。現在、彼の墓はガール・フレンド−映画ではメグ・ライアンが扮していた−と共に、フランス、パリ(ペールラシューズ墓地? )に葬られている。ジム・モリスン−映画ではヴァル・キルマーが如何にもそれらしく演じていた−の短い生涯は、オリバー・ストーンが哀愁を込めて映画化していた。この映画、おれはテレビの深夜放送で見たが、娯楽作品として良く出来ていた。

アルバム6枚によるCDコレクションTHE DOORS A COLLECTION(2011年)を聴き始め、既に4〜5年が経つ。ドアーズ活動時のアルバム聴き込むのは、このCDコレクションによって、初めての体験になった。幾らおれが70年代からドアーズのファンだと言っても、当時LPレコードを買える様な年齢じゃなかった。その頃、ロックと言えばラジオで聴のが多かった。ラジオでアルバム一枚丸ごと聴く機会は、無かった−現在だって無い−。当時ラジオで聴けるドアーズと言えば、Hello,I

Love YouやTouch Me、Light my Fireなど、ノリの良い誰にでも聴きやすい曲に限られていたのだ。例のフランシス・F・コッポラ監督作品『地獄の黙示録 Apocalypse

Now 』(1979年)のオープニング・タイトル−シコルスキー・ヘリコプターの飛ぶ不吉な映像−のバックに採用されたThe End−演奏時間は、11分47秒と言う大作だ−を当時ラジオで聴いた憶えはない。The

Endこそロック版‘ラーガ’の傑作だ。コッポラの『地獄の黙示録』を期にThe Endとドアーズと言うバンドの存在が、俄然注目・再評価されのも故無しとしない。このThe

Endをジックリ聴いたのは、1980年、最初のインド旅行から帰ってからのことだった。

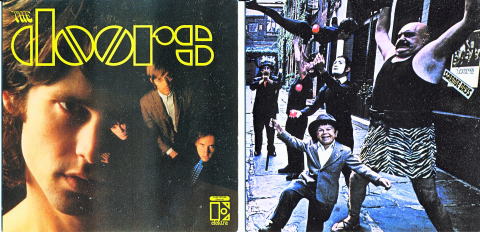

The Doors(1967年) Strange Days

The Doors(1967年) Strange Days

おれは、このCDボックスを入手して、ドアーズを当時のアルバム単位で聴き込む経験を持った。CDボックスと比べ『ベスト・オブ・ドアーズ2000』は、コンパクトにドアーズを聴くことが出来るので、便利だ。しかし、アルバムごとに聴いてみると、このベスト盤のドアーズと70年代のドアーズでは、その存在感が異なることに気が付いたのだ。

「それでは」とばかり、二つを聴き比べてみた

『ベスト・オブ・ドアーズ2000』の第一曲は、オルガンのリフに不吉な雷鳴と驟雨の音が被さるって始まるRidrs on The stormだ。それから最後のThe

Endまで全17曲が収録されている。ベスト盤らしく、ドアーズのヒット作Light my Fire、Touch Meは勿論のこと、Roadhouse

Blues、Alabama Song−クルト・ヴァイル作、割と知られたスタンダード・ナンバー−まで収録されている。このCD一枚を聴けば、ドアーズの高い音楽的表現力と言うものを過不足無く聴くことが出来る。ベスト盤最初の一曲がRidrs

on The stormだと言ったが、オリバー・ストーンの映画でもそのオープニング、ニューメキシコ辺の路上事故車の側を少年−ジム・モリソンと思しき−を乗せたセダンがストップ・モーションで通過する、そのバックにRidrs

on The stormが被さって印象的だった。ベスト盤は、映画同様ジム・モリソンの短い生涯をCD一枚に集約して、その音楽的生涯を辿るもとも言える。

『ベスト・オブ・ドアーズ2000』を聴いていると、ドアーズ未だ現代的なロック・バンドだったことが強く印象付けられる。現在と言うことに限れば、ベスト盤一枚あれば過不足がない。ところがCDボックスによって、アルバム単位でドアーズを聴いて行くと、バンドの印象は、可成り違ったものになるのだ。

ファースト・アルバムThe Doors(1967年)を聴く。ファーストアルバムは、Break on Through(To The Other

Side)で始まり、The Endで終わる。アルバム収録の全11曲中3曲が『ベスト・オブ・ドアーズ2000』にセレクトされている。ベスト盤では、Light

my FireがRidrs on The stormにつづいて二曲目に、盤の中頃Alabama Songも採り上げられ、アルバム同様最後にThe

Endで締めくくられている。ファースト・アルバムに於いて既に、バンドのサウンドもジム・モリソンのキャラクターも一切が完成していることが驚きだ。今回この文章を書くに就いて、最初ベスト盤とアルバムを聴き比べてみた。最初は、単純に音質の違いだと思い、The

EndとLight my Fireの二曲を、最初アルバムで次いでベスト盤と言う順で、ヘッドフォンを使い聴き比べた。その場合差異は聴き取れなかった。

その後、普段聴く様にスピーカーを通して、最初にアルバム収録曲で、次いでベスト盤と言う順で、二曲を聴き比べた。 ベスト盤、COLLECTION共にリミックスはBruce

Botnikとクレジットされている。音源は同じだろう。スピーカーで二曲を両CDで聴き比べると、ベスト盤とCOLLECTIONでは、左右スピーカーへの音の振り分けが違っていることに気が付いた。ベスト盤の音質は、全体にブライトにきこえる。音質の違いは、ベスト盤がドイツ製と言うこともあるかもしれない。そこには、2000年代ドイツ人の感受した音感が反映されていないとも言えないはずだ。CD時代のベスト盤とLPレコード期のアルバムのCD化による音質の違いについて考えていて、あることを思い出した。

90年代に画廊の店員をしていて、写真展を企画・開催した時の経験だ。H氏と言うカメラマンがアジア旅行で撮った写真展をした時のことだ。展示されたプリントは、ライカM6によりレンズもLeica製−近年Leitz社とは言わなくなったのだ−を使用して撮影された、モノクロ・プリントのみで構成した。カメラマンは、勿論、旅の際カラーでも撮っていたのだが、帰国後、現像したポジを同業のカメラマンの家に見せに行った帰り、ポジのファイル一式を電車の網棚に置いたまま忘れて降り、直後手を尽くし探したが、遂にポジ(写真)は彼のもとには戻らなかったと言う、曰く因縁があった。写真展は、別に保管していたモノクローム・ネガからプリントした、モノクロ写真のみを展示した。

その展示された作品を見て、ある人がそれぞれ写真のフォーカス−ピント−が甘いと言うのだった。そのことを当の撮影者H氏と話していて、氏が言うのは日本のカメラで撮れば、もっとシャープな写真−画面全体にピントが合う様な−に撮れると言った。「以前、仕事で撮影している時は、そう言う写真を撮っていた」と言うことばが、印象的だった。おれも自分でプリントを試みることで、カメラ・レンズの違いが画質に現れることを、実感している。

音楽もLPレコードやCDなど聴き比べて分かることがあるものだ

『ベスト・オブ・ドアーズ2000』とCOLLECTIONのCDアルバムを聴き比べ、アルバムの音は、全体の音に丸みと言うのか、楽器本来の音質を活かし、オリジナルLPレコード特有の音質感を再現したCD化ではないかと思われた。例えば、ドラムの音には、打った時の皮のビビリも聞き取れるのだ。ジム・モリソンのヴォーカルを前面に、ドラム、オルガン、ギターの演奏に奥行きが感じられるのだ。ベスト盤の音全体、その輪郭がくっきりしてる分、ヴォーカルと楽器演奏が一列になって前に並ぶ感じだ。二つは好対照と言える。どちらを選ぶかは好みだ。しかし、それにしてもサウンドの完成度、他のアメリカン・バンドから遙かに行った卓越性など、既にファースト・アルバムから如実に表れていることは、これまで何度も聴いて来たはずなのに、今回あらためて驚かされた。

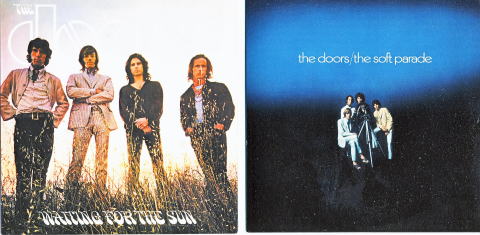

Waiting for The Sun The Soft Parade

それはそうと、ドアーズのアルバムを聴きつづけると、気分が底なしに落ち込んで行くことに気が付いた。同じ曲を聴き比べるでけではなく、この際アルバムを端から端まで聴いた。1stアルバムThe

Doors、secondアルバムStrange Days、thirdアルバムWaiting for The Sunまで、一気にドアーズを聴くと、気分が底なしに落ち込んで行くのだ。集中して聴いて、草臥れるのとは分けが違うのだ。ジム・モリソンのヴォーカル、コード進行や和音の選び方、何か不吉なオルガン、などなどにより聴覚を通して、脳内物質の分泌に何らかの影響を与え、結果気分が落ち込むのではなかと考えられる。

それにしても、音楽とは本来気分を高揚させるもののはずだ。おれの知る限り、古楽の舞曲からバッハ、モーツアルト、ベートーベン、ヴァーグナー、などなど、ジャズやポピュラーまで、しかり。音楽的「効用」となれば、「高揚」感を抜きには語れない。ところが、アルバムを聴いて行くと、どんなに平静な精神状態でも、聴くに従い気持ちは明らかに沈んで行く。普段音楽を聴いて湧き起こる肯定的な気分まで、ドアーズに吸い取られる如く、脳内の高揚ホルモンの目減りがはっきり見える如くに「スゥー」っと、元気感が脳内・胸の内から消えて行くことに、気が付いたのだ。

それでも何とか、つづけてアルバムを聴く元気があれば、fourthアルバムThe Soft Paradeまで聴き込むと、何とか幸福感の脳内物質の目減りに歯止めがかかるが如き思いをしないでもない。このThe

Soft Paradeは、それまで超高密度なバンド・サウンドが一瞬にして、派手なポップなサウンドに変化する一枚なのだ。ドアーズ4枚目のアルバムThe

Soft Paradeは、それまでの3枚のアルバムとは、明らかに赴きが異なっている−6枚のアルバム、ベスト盤共にプロデューサーはPaul.A.

Rothchildただ一人だ−。ここに来て、全曲ドアーズの4人と別に、ベース奏者とバックにブラス隊−Sax, Trombone, Horn,

Mandolin, Fiddle, Conga−が参加している。それまで、ドアーズ4人、一瞬も手抜きすることなく渾身のパフォーマンスを見せていた。それがここに来て、ブラスを加え「コマーシャルな」と言うのか、アルバムのタイトルにある様に「ソフト」な要素を採り入れているのはなんなのだろう。そしてこのアルバム中、唯一知られた曲が世界的に大ヒットしたTouch

Meと言うことで、それまでと一味違うサウンドであることが分かるではないだろうか。

ご存じTouch Meは、ジム・モリソンの第一声につづきブラスが盛り上げ、後半サキソフォンのソロまで入る。昔、ドアーズのモノクロ映像(エド・サリヴァン・ショーか?)をテレビで見た際、この曲のソロ演奏パートでジム・モリソンが、狂った様にマラカスを振っているが印象的だった。このヒット曲を始め収録全曲、タイトル通りのソフトなサウンドに仕上がったアルバムだ。われわれは4枚目のアルバムThe

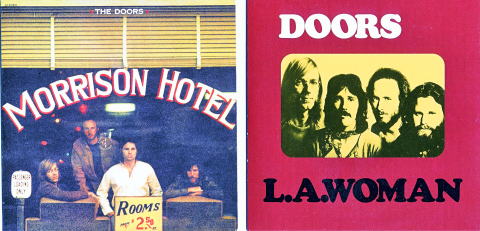

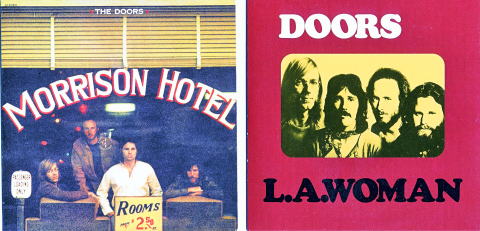

Soft Paradeまで聴込んで、漸く落ち込んだ気分に一息付くことが出来ないでもない。そして残る二枚のアルバム Morrison Hotelと

L.A. Womanの二枚を聴けば、俺らの気分は、60年代ロックの頂点へ持って行かれる。

5枚目のアルバムMorrison Hotelは、LPレコードで言うところの[A面」がHARD ROCK CAFE[B面」をMORRISON HOTELと題されている。ハード・ロック・カフェもモリソン・ホテルも、当時LAに実在したクラブとホテルだ。当時は如何にも場末と言うのか、ローカルな場所だったところだ。ハード・ロック・カフェは80年代、東海岸各地にも進出し、麗々しいロック系ライブ・ハウスに変貌し名所となった。

このアルバム収録曲に当時日本でシングル・ヒットした、有名曲はない。しかし、Roadhouse Blues(4:08)で始まるこのアルバムは、アルバム全体を塊として聴けば、ドアーズのサウンドの性格だった重いドライブ感を獲得した、重厚なアルバムに仕上がっていることが、分かる。

そして、ラスト・アルバムL.A. Womanは、アルバム掉尾に雷鳴と雨音で始まるRidrs on The storm(7:08)を据え、バンドの活動を締めくくる。ジム・モリソンの参加したドアーズの、まさしくラスト・アルバムなのだ。5トラック目に来る、表題作L.A. Womanの演奏時間は7:59、密度の濃いサウンドだ。ドアーズを締めくくるに相応しい、高完成度のアルバムだ。

このアルバムもヒット曲をバラして聴くのではなく、アルバム一枚サウンドの塊として聴くに相応しい。ここでもジム・モリソンはJohn Lee HookerとWillie Dixonのブルーズを採り上げ、見事に自分のものとしている。確かにパート毎に録音しダビングもしているだろう。ベース奏者を加えサウンドに肉付けもしている。それでも、バンド・サウンドの高い密度は、尋常じゃない。同時代のミニマルなロックバンドで同じ表現力を発揮したバンドと言えば、ライブをしなくなり、解散間際のビートルズしか思い浮かばない−それでも、ビートルズは絶妙の軽みを身に着けたバンドだった−。重厚なサウンドとブルース感覚の融合と言えば、ドアーズとは違うが、ほぼ同時代のクリームとやや後のツェペリン位が思い浮かぶだけだ。

確かに、ベスト盤でドアーズを聴いていれば、ロック的高揚感も充分味わえる。70年代のことを思い起こし不安定な気分になったり、増して落ち込むことはない。ベスト盤は、既に完結し筋の分かった物語−ジム・モリソンとドアーズ−を終わりから逆に、ハイライトだけで辿ったCDだ。だからこそ、現代性とインパクトとなれば、ベスト盤と言うことになるかもしれない。

それでは、ドアーズをアルバムで聴いて行くと言うのは、どんなことなのだろう。その答えは、簡単に出そうもない。

2015年10月 マンゴーハネダ