リッケンばか−19−

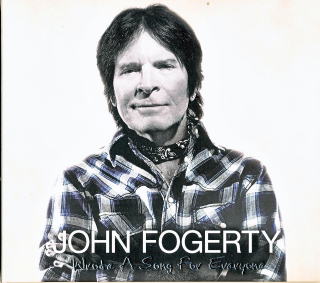

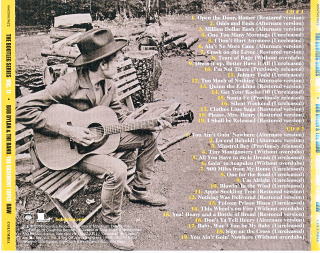

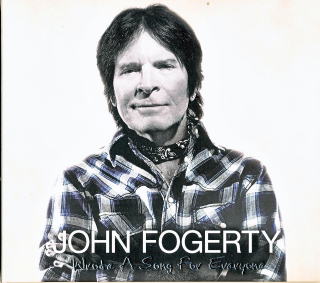

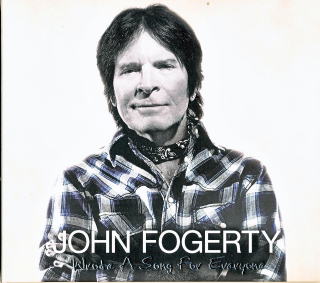

JOHN FOGERTY Wrote A Song For Everyone

JOHN FOGERTYのWrote A Song For Everyone(SONY)を、リリースされて時間が経ったと言うのに、今だに良く聴いている。アルバムが出たのは、2013年春だった。リリースを知っても「今更、セルフ・カバーでも無いんじゃ無い」と、直ぐ手を出さなかったにも関わらず。一度聴いてしまうと、もうついプレーヤーに入れてしまう。その後、このアルバムが話題になった話は、聞かない。そこで、このおれがオマージュを捧げることにした。

88765487152 SONY MUSIC

88765487152 SONY MUSIC

ジョン・フォガティーと言うミュージシャンのことは、この[リッケンばか]を読んでいただいている方々なら、既にご存じのことだろう。ホームページを始めて、最初期の第四回でCD化されたライブ版THE CONCERTに触れ、当時演奏していたリッケンバッカのギターに就いて書いたこともあった。

ジョン・フォガティーのデェビューは68年、カルフォルニア出身のロック・バンドCreedence Clearwater Revivalのヴォーカル、リード・ギタリストだった。1993年には、ロックの殿堂入りも果たしている。何年生まれか、1941年と言う記述を見たことがあるが、ライナー・ノートから読み解くと、1945〜46年生まれではないかと思う。とすれば現在70歳代と言うことになる。その年代なら、ほぼアルバムの写真と一致するからだ。

現在も活動しているP・マッカートニー氏をはじめストーンズの面々にいたるまで、60年代後半〜70年代に登場したミュージシャンは、皆70歳代になってしまった。年齢のことより、彼らの音楽活動が、年齢で語られる様な老齢を感じさせない、生き生きとしたものであることは、何より嬉しい。今や長老と言っても良いボブ・ディランは、新しいアルバムを発表し、そのしゃがれ声に一層の渋みが加わって来ている。

ロックは「最早」ではなく、久しく「若者の音楽では、なくなっている」と言われている。しかし、おれに言わせれば、今だ連続性は途切れず、歴史性と言う醒めた客観性で語る領域には程遠いと思うのだ。皆さんは、ロックと言わず、音楽をどう聴いているのだろうか。

Creedence Clearwater Revivalのオリジナル曲は、ジョン・フォガティーが作詞・作曲をして来た。クリーデンス−おれは昔からCCRと言っていたのだが−は、ジョン・フォガティーが13歳の時、同じ高校に通う14歳のDouglas

Clifford (ドラム)とStuart Cook(ベース)に、当時17歳だったジョンの兄Tommy−1990年に亡くなっている−と、バンドを始めたのが切っ掛けだった。その後、バンド名を何度か変えながら活動をつづけ、1964年サンフランシスコのファンタジー・レコーズと契約する。1967年、ジョンがベトナムでの兵役を終えて帰国し、バンド名をCreedence

Clearwater Revivalとして、翌68年、Suzie Qのヒットで、全米に知られることになる。

そして、瞬く間にアルバムを発表して行ったのだが、70年代の中盤を待たず活動を停止する。残念ながらクリーデンスの活動は、記憶に残る名曲を持ちながら70年代初頭に限られている。

時代は反抗的な若者の音楽だったロックが、瞬く間にポップ・ミュージックがビック・ビジネスになった時期だった。確かに70年代に早々と消えたバンドも少なくない。ドアーズのジム・モリスン、ジャニス・ジョプリンらは、数年間で短い生涯を一気に燃焼し、伝説を作ったミュージシャンだった。彼らの音楽と生き様は、死が速かっただけに、純粋性が保たれたまま、死して後もその輝きが衰えることは無かった。おれは、CDの時代になっても、その頃のLPレコードを繰り返し聴いた。

もともと、クリーデンスとジョン・フォガティーのサウンド、その存在感と言うと時代の悲劇や死を窺わせる様な暗さ−ジャニス・ジョプリンやジム・モリスンにジミヘン−とは一線を劃す、遙かに楽天的なキャラクターだった。そして何より、ジョン・フォガティーは、現在も健在だ。80年代中頃、久々にジョンのソロ・アルバムとして『センターフィールド』がリリースさた。80年代、内外のまたジャンルを問わず文化や音楽全般エンターテインメントになった時代だった。ライブの映像やパブリシティを目的にしたヴィデオ・クリップが、TVを始めメディアに流れる様になっていた。彼のサウンドは、デビュー当時から、都会的な音楽じゃなかった。70年代、流行に敏なティーンエイジの女子で、クリーデンスを好んで聴いている娘なんて聞いたことがない。クリーデンスと言えば、野郎しか聴いていなかった気がする。80年代半ば、TVにヴィデオとしては初めて姿を現したジョンは、その声や泥臭い雰囲気もクリーデンスの時代と寸分変わっていなかった。だから彼は、80年代の音楽シーンのどこに置いても、一般受けしないことが分かった。案の定、80年代から最近まで、消息を聞かなくなっていたのだ。そして、今でも聴いているのは『ダイハード』のマックレーン刑事の様な、おっさんしかいないと言う分けだ。

ジョン・フォガティーの性格、そのロックを一言で言うなら、年季の入った職人の音楽と言う感覚だ。特に難しく考えることも無い、アメリカの労働者階級的な感覚と言ったもので、逆に生活感が異なるわれわれ日本人には、理解しがたいのかもしれない。分かりやすい例を挙げれば、ジョン・フォガティーとクリーデンス60年代後半〜70年代の沸騰する時代に登場したのにも関わらず、所謂コミットメントとは、一線を劃してきたことがある。例えば、遙かに後輩で東海岸のブルース・スプリングスティーンと比べるとはっきりする。ブルースが大統領選の際、オバマの応援に久々にステージに立ったことが話題になったことがある。民主党の黒人候補を応援するところが、如何にもブルース・スプリングスティーらしい社会的姿勢だ。ブルースの音楽には、都市や地方都市でつましく暮らす、貧しく地味な生活者の在り来たりの不幸や切ない感情を唄うものがある。そうした一貫した重い表現、不幸の表明が、それを見過ごす社会への批判にもなって行く。

それに対して、ジョン・フォガティーのビートは、西海岸から中西部のノリの良さが出た脳天気−楽天的−な、アメリカ中西部気質濃厚なロックの印象が強い。おれはこれまで、ジョン・フォガティーのロックは、言って見れば、ハックル・ベリー・フィンの音楽だと思って来た。その張りのある声−おれは「小節(拳・コブシ)系」と呼んでいる−と共に、ジョンのビート−歌詞の中身−は、少年ぽい明るさや元気の漲る、期待を盛り上げるサウンドだ。ミシシッピ河を行き来する外輪船PROUD MARY号なんてまさしくハックの世界ではないか。

ジョン・フォガティーのロックは、登場した時からアメリカ地方都市−西海岸から中西部の田舎ものやさえない中年の感覚を唄う音楽と言う印象が強かった。誤解無き様に言っておけば、おれはそれを思想性のない音楽として、劣るとは思って来たことはない。都会の洗練された音楽や感覚とは、気質やバックグラウンドが違うと言うことだ。しかし、そんな明るさの中にも、メランコリックで甘いメロディーの曲も書いていることを忘れることが出来ない。HAVE

YOU NEVER SEEN THE RAINなどがその代表だ。60年代後半〜70年代のアメリカン・ロック例えば、同じロサンジェルスから出たドアーズ、ニール・ヤングやクロスビー・スティルシュ&ナッシュとかジェファーソン・エアプレーン、グレートフルデッド、それらのどれでも良い、それらとジョン・フォガティーでは、音楽だけではなく、性格的にも気質が違いことが分かる。今、Wrote

A Song For Everyoneを聴くとその違いが良く分かるのだ。

性格の違いに一言触れておけば、ジェファーソン・エアプレーンやグレートフルデッドは、流行を作る側、都会のロックなのだ。それに対して、クリーデンスの時代から現在までジョン・フォガティーのロックは、カントリー・&ウエスタンを始め地域性のある音楽を地盤にしている。Wrote

A Song For Everyoneを聴くとそのことが良く分かる。正調のロックでありながら、バック・グランドにカントリーやブルーグラス、フォーク、さらにブルースの匂いを濃厚に感じさせるからだ。それはクリーデンスの頃から変わらない。

長年の愛聴盤WILLY&THE POOR BOYSには、Cotton Fieidsがロック調でカバーされている。ダグ・クリフォードの「ドンスカ」打ち鳴らすドラムが、まことに心地良い。また、Mardi

Grasが活動停止間際のアルバムと言うことは、ジャケット裏に三人−トムを除く−の写真を使っていることからも、活動の危機を感じさせられる。何より、アルバム中大半のナンバーが気の抜けたカントリー風な曲で、その異変は決定的だ。それでも同じアルバムには、Sweet

Hitch-Hikerが収録されている。その辺りが彼らしい、さすがと言うべきだろう。この曲は、如何にも西海岸のロックと言ったアップ・テンポで、当時良くラジオのロック番組でかかっていた。クリーデンスの終焉を告げるヒットだった。更にMardi

Grasには、Sweet Hitch-Hikerの他SOMEDAY NEVER COMESが、収録されていた。ついでに−と言っちゃなんだが同アルバムには、Hallo

Mary Louもカバーされている。この曲、確か映画『リオブラボー』に出たアイドル系歌手(故)リッキー・ネルソンが唄った曲だ。先のCotton

Fieidsと共に、彼らの音楽のルーツが何所にあるのか、考えさせられる。

今や日本では−多分、アメリカでも−マイナーなジョン・フォガティーと彼の音楽を息の長いものとしているのは、アメリカには様々な音楽的土壌があり、彼の音楽は、そうした土壌の何処かに、確り根を張っていると言う感覚が伝わってくる。

おれは普段ミュージシャンの個人的発言や情報、ゴシップに就いて関心は無い。良い音楽は、聴いていればそれで充分。更に個人の関する情報や詮索は、興味や必要を感じないのだ。

今、Wrote A Song For Everyoneのライナー・ノートを読むと、さらっとした回想の端に、私生活で体験してきた事情にも触れ、それらは過去の思い出でとして、淡々と語られている。当時ジョンが見舞われていた結婚の破綻やバンドの危機の中、曲を作っていたことなど、そこから分かる。それはカルフォルニアか中西部の乾いた晴天の、どこまでも青い空の様に、涙や汗が枯れて拘りからも遠く、曲を聴く邪魔にならない。

極東のわれわれには、北米のルーツ・ミュージックを同じ様に聴くことはない。大体、アメリカは、様々な国からの移民により、民族的に錯綜している。北米大陸とも言われる様に広大で、島国の日本からそのルーツは伺いしれない。おれらが聴かされる音楽は、都市の洗練された極めて限られた上澄み、非常にコマーシャルな−売れることが分かっている−商品化されたものに限られている。そうした音楽に過大な思い入れを込める気は、無いのだが、そうかと言って単なるエンターテインメントでもないのだ。

ヒップ・ホップが限られた都会の黒人の音楽である様に、中西部の広大な農業生産地や酪農地帯では、カントリー&ウエスタンやブルーグラスを好んで聴く人々がいる。Wrote A Song For Everyoneでも最初の一曲FORTNATE SONをFoo Fightersと演っている他は、Bob Segerを始め皆このアルバムで始めて聴くミュージシャンで、その歌いっぷりからして、カントリー系のミュージシャンであることが分かる。

息子達と共演したLODIをAbbey Roadスタジオで録音していると思えば、カントリー系ミュージシャンとは、ナッシュビルで録音するなど音楽のディテールに拘っていることまで分かる。クリーデンス以来、ジョン・フォガティーの音楽的な資質の中にカントリーやブルーグラスの影響が濃厚なことは、既に言った様におれらでも気が付いていた。

こうしてカントリーやブルーグラス系のミュージシャンと共演しながら、ジョン・フォガティーの音楽−60年代後半〜70年代アメリカのロック−から外れていないのは、さすがなのだ。また、曲のアレンジも、エレクトリック・ギターのソロを生かし、都会的なセンスも意識している。

確かに、カントリーやブルーグラスだって、今やエレクトリック・ギターが加わらないことは無くなっている。日本の演歌ですらエレキギターのリフがなければそれらしい曲にならないご時世だ。先年亡くなった‘端ヤン’を思い起こして欲しい。おれらが知る限り、ステージで古びたナショナル製のエレキギターを手放さなかった−おれの記憶では、一度だけステージでレスポール・カスタム(ジョン・フォガティーの愛器でもある)を、如何にも弾き辛らそうに、弾いていたことがあった。多分、愛用のナショナル製ギターをリペアにでも出していたのかもしれない−。

おれは最近、ギター・サウンドは、あくまで20世紀のサウンドで、これからの音楽には、それとは異なるサウンドが、何かは分からないが、とって変わる日が来るだろうと思い始めている。メイン・ストリームが無くなり、様々なサウンドが鳴り渡ると言うことかもしれない。

今回のアルバムは、ジョン・フォガティーのこれまでの音楽人生を顕彰する意図で、彼の家族や活躍中のミュージシャンが結集して制作されている。とりわけ、Wrote A Song For Everyoneと言うタイトルからも分かる様に、彼のソングライターとしての才能を全面に押し出して、有名曲をゲストと共に演奏しているのだ。

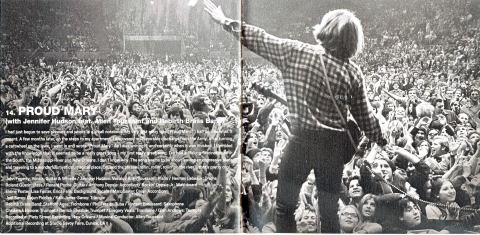

おれらの世代には、HAVE YOU NEVER SEEN THE RAIN(With Alan Jackson)やWHO`LL STOP THE RAIN(With Bob Seger)、SOMEDAY NEVER COMES(With Dawes)、それにPROUD MARY(With Jennifer Hudson feat. Allen Tousaint and Rebirth Brass Band)は、スタンダード・ナンバー、名曲の定評もある分けだが、一聴するに70年代の記憶を呼び覚まさないではない曲なのだ。

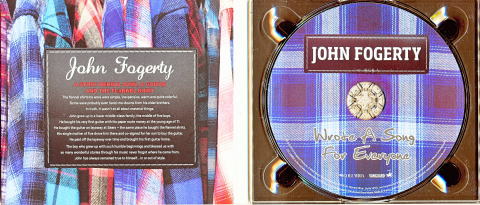

このアルバムは、ジョン・フォガティー自身がプロデュースをし、Julie Fogerty(娘? )がエクスキューティヴ・プロデューサーとして参加している。アルバム・ジャケットは、紙ジャケ風の体裁に、冊子のライナー・ノートが付属している。近年、プラケースを使うことへの環境保護を配慮して、紙ジャケに拘るミュージシャンもいるらしいが、このアルバムの体裁に就いて、一見、良くある紙ジャケ風なのだが、繰り返しディスクを出し入れしながらジャケットを見ていて、さりげないが近年に無い細部に行き届いたエディター・シップと言うのか、エディトリアルなデザイン感覚が感じられるのだ。

ライナー・ノートの最後にパッケージ・デザインとして件のジュリー・フォガティーの名前もクレジットされていることから、その一端も分かる。その行き届いたデザイン感覚からして、ジュリーとはジョンの妻ではなく、娘ではないかと判断した次第だ。また、アルバムに参加しているゲスト・ミュージシャンと共にShaneとTylerの二人の息子が参加して、ファミリー感のあるアルバムでもあるところから、ジョン・フォガティーのルーツ(出自)が全面に出たアルバムと言うことでもある。

既に申し述べた様に、ジョン・フォガティー自身が曲を書いた当時を回想した、付属の冊子風ライナー・ノートには、兵役の際の写真(1967年)を始めとして、様々な時期の写真が−ファミリー・アルバムと言った趣で−添えられている。

ジョンお気に入りのフランネルのシャツ、それに合わせてデザインされているアルバム内

ジョン・フォガティーのルーツなんて、おれらには遠い事柄だ。それでも、地方暮らしの庶民階級−a lower middle-class−で、如何にもアメリカっぽい家族主義−感謝祭と言えば家族で七面鳥を囲む様な−を想像することが出来る。ジョンは、五人兄弟の真ん中だそうだ。ライナーを読んでみると、家族との遣り取り、生活スタイルのなかなから曲を発想したかも分かる。自身をFORTNATE

SON−運の良い息子−と称する様に、自分の置かれた環境により、自然に音楽への途が開けた様だ。ライナーには、短い文章の各所でアメリカの家庭・親子関係が音楽のバック・グランドにあることも語られている。例えば、SOMEDAY

NEVER COMESは、親父さんの口癖がもとになって書かれた曲なのだと言う。LONG AS I CAN SEE THE LIGHT(With

My Morning Jacket)は「成人して未知の世界へ旅の困難の際、家(庭)が道しるべとなる」と言った思いで、書いた曲だそうだ。HOT ROD HEART(With

Brad Paisley)やドライブ感のある曲は、少年時両親と共にドライブに出た時のわくわく感や気分の高揚を思い描いて作っている、と言った具合だ。

エルビス・プレスリーやボブ・ディラン、ビートルズやストーンズと言った、その音楽から人となり考えまで、細部に亘り語られているミュージシャンがいる。そうかと言うと、長年聴いていながら個人的な逸話や情報に就いて、殆ど知らないミュージシャンも少なくない。ジョン・フォガティーとなると後者の代表だ。わざわざ音楽関係本や雑誌を読まなくても伝わる情報と言ったものですら、届いていない。現在日本で、話題になる様な存在ではないと言うことだ。と言う分けで、このアルバムでのさりげない自身の述懐が、彼の曲への理解を助けてくれる。そして、おれには「やはり、そうなんだ! 」と言った思いにさせられたのだ。

最後に、ジョン・フォガティーが優れた歌手でソングライターであることと共に、優れたギタリストであることも申し述べておきたいのだ。

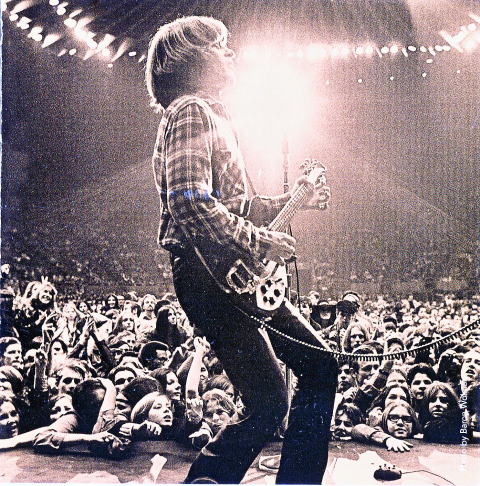

以前、言ったことがあるが70年代クリーデンスで活躍していた際、ジョン・フォガティーのギターは、ヴィッグスビー・アーム付きリッケンバッカ610をメインに−リード・ギターとして−演奏していた。更にドライブ感を表現したい時は、やはりヴィッグスビー・アームの付いたレスポール・カスタムを使用している。

ビッグスビー・アーム付きリッケンバッカ610を抱えたJOHN FOGERTY 正面からの写真は、The Concertのライナーから。

写真上はWrote A Song For Everyoneのライナー・ノートから。 聴衆の表情が未だあどけなく、ロックへの一体感ある熱狂が伝わって来る。

さすがにWrote A Song For Everyoneでは、リッケンバッカの音は聴けない。リッケンバッカの代わりにテレ・キャスターの乾いた高音をフューチャーしている。

エレクトリック・ギターの様な、ハイテクとは縁のない電氣楽器でも、80年代、90年代、現在まで、多くの工夫がこらされて来た。そこに、アンプなど周辺機材の改良が重なり、音響効果は70年代とは遙かに広い音響効果への可能性が開けて来た。

弦のゲージだけでも、70年代始めには不可能だったウルトラ・ライト・ゲージが可能になった。ジョン・フォガティーがビッグスビー・アームを使って演奏していたのは、リッケンバッカ・ギター本来の音の堅さに加え、当時は太いゲージの弦が張られていて、左手の指により弦を絞るチョーキングをしても、ビブラート感は出にくかったに違いない。アームの力で、トレモロ感やビブラート音を出そうとしていたのかもしれない。

何度も申し上げるが、リッケンバッカのギターは、初期のビートルズとロジャー・マギンとバーズの音だ。今なら70年代、Creedence Clearwater Revivalの音であると言っても過言ではないかもしれない。そんなギターを、現代のミュージシャンは余り評価しない。ギターの音には、それぞれキャラクターがある。どんな楽器を選ぶか、どんな音楽を志向するのか密接に関わることだ。それこそ、おれには考えるに値することだと思うのだが。

都市の黒人音楽ヒップ・ホップで音をサンプリングして使うのは、もともとギターを始め楽器を手にする経済的余裕や、弾ける様になるまで練習する時間がないところで、始まったと言う記述を読んだことがある−M・コステロ、D.・B・ウォーレス『ラップという現象』(岩本正恵訳1998年 白水社)−。多分、現代のバンドは、ロックを演ると言う意識は、無いのかもしれない。

今、日本のミュージシャンの演奏を見ると、彼らが手にするのは、フェンダーかギブソンばかりだ。ギターを見れば、そのバンドが志向するサウンドまで分かる気がするのは、おればかりでは無いはずだ。

ジョンは、現在もレスポール・カスタムは、使っている様だ。しかし、写真を見る限り通常のエンド・ストップ式テールピースのものだ。多分、指板の指でのフィンガリングの具合により音に変化をつけているのだろう。明らかに70年代より細い−ライトな−ゲージの弦を張っているにちがいない。数年前日本の夏恒例のロック・フェスティバルに登場した。後でその時の写真を見たが、何とPaul Reed Smith(PRS)のギター−サンタナがメインに使用して有名になった−を抱えていたのだった。

Wrote A Song For Everyoneでは、ゲストと共にリード・ギターを聴かせている。曲によってアコースティック・ギターはもとより、バンジョー、エレクトリック・シタールまで、ジョン・フォガティーは自由自在に弾きこなしている。マンドリンやバンジョー、バイオリンをフーチャーしたカントリー&ウエスタン、ブルーグラス風の編曲もある。それでもサウンドの基本は、エレキ・ギターによる西海岸風の明るいサウンドに仕上げられている。70年代を知る者には、肯定的なロックの感覚に溢れているのが嬉しい。

もともとヴォーカルにして、リード・ギター奏者だったから当然と言えるが、今やロックが特別なジャンルと言うこともなくなった現在、自分のスタイルがあるのは良いと思うのだ。それがこうしてセルフ・カバーとは言え、アルバムを手にすることが出来て、ファンのおれとしては、ありがたいと言うのか「感慨ひとしお」と言いたい。

リッケンばか−19−Appendi

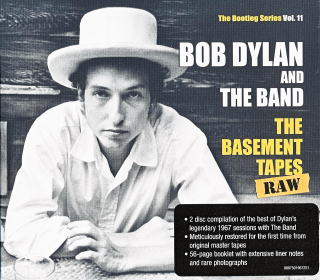

88875019672 COLUMBIA

88875019672 COLUMBIA

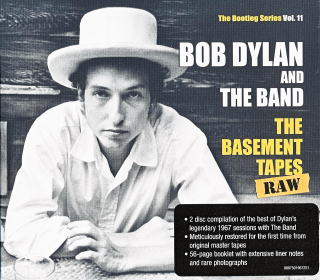

ジョン・フォガティーWrote A Song For Everyoneをほぼ書き終え、1ヶ月半ぶりで都心へ出た。その帰り大型CD店によってBOB

DYLAN and The BAND THE BASEMENT TAPES(SONY)を入手し、聴いているところだ。

この2枚組みCDのことは、昨年末に別テイクなど複数のヴァージョンとDVD映像をセットした、豪華ボックス・セットとして発売されることを、新聞広告で見ていた。こうした販売方法は、数年前ビートルズの全アルバムが新たなデジタル・リマスターで出た際にも行われた。おれは「大人買い」は、パスしている。

ビートルズに対して、ボブ・ディランの音楽は、意欲的には聴いて来なかった。おれにとっては、聊かならず遠い存在なのだ。勿論彼の存在は、60年代以降のフォークからロックまでポピュラー・ミュージック全体に影響を与え、それらを顧みる時逸することの出来ない存在であることは承知している。音楽だけではない、アメリカの民衆文化、特にビート派以降の詩や文学を考えるに際しても、重要人物であることも、これまた重々承知してはいる。

60年代後半〜70年代のロックで、ボブ・ディランから何ほどか影響を被らないミュージシャン、バンドは、皆無なのだ。あのビートルズだって、例外ではなかった。そこからロックを聴くとなれば、好き嫌いは別に、間接直接を問わず、彼の音楽を聴いていなくとも、何程かの関わりは持っていると言うことになる。黒人音楽やブルース、その他様々なルーツに関わる音楽、そしてプロテスト・ソングなど、ロックが被った影響も計り知れない。それらのクロス・クロスロード−結節点−にディランがいる。それに、ジョージ・ハリスンが晩年、一緒に音楽活動をしていたことを、おれは忘れている分けではないのだ。

全く持って旺盛な音楽活動は、頭が下がる。だからと言って人は、音楽史的に重要人物だから、その人の音楽を聴くかと言えば、殆どそんなことはない。ディランはプレスリーの様に、若くして亡くなったミュージシャンではなく今も健在だ。そこで、歴史的な存在として−客観的に−語り辛いと言うこともある。

そんなディランの音楽を、今からそのキャリアを遡ることを思うと、頭がクラッとして来る。おれには敬意を持って、近寄らない存在がディランだ。そんなディランに就いては、おれではない誰か、的確に語れる人がいるはずだ。だから、ここでディランを訳知りに語るつもりは無いのだ。

しかしディランはともかく、The BANDに関しては、ここでも触れたことがある様に、一時期入れ込んで聴いていた。ボックス・セットの前身のことも、一応知ってはいた。それが今、その音楽・ソースがすっかり公開されることの重要性、意義があることも分かる−何故、今なのか、気にならないではないのだが。

あれこれ音楽ソースがCD化されると、いよいよ音楽をCDで聴く時代も、終焉に近づいている様な気がして来る。CDを聴く人が居無くなる前に、商品化して売っておこうと言うことなのだろうか−。

今、おれが聴いているのは、1975年The Basement Tapesと言う2枚組みLP−アナログ−として出ていたLPのCD化だ。かつてのLPは、海賊版が流布し急遽発売になったと言うことを、聞いたことがある。かつてのLPは聴いたことは無かった。そのCD化を期に限定版豪華ボックス・セットが実現したと言う分けだ。

おれが聴いているのは、LPのCD化を期にリリースされた普及盤なのだ。CD化に際して、ガース・ハドスン先生手ずから編集・リマスターを手がけたと言う。67年から今日まで、ディランとザ・バンドの軌跡を辿るブック・レットが付属している。序でにCDのジャケット(箱表)は、最近の写真とは異なり、若くイケメンなディランの姿が、決まっている。

ディランとザ・バンドの共演と言えば、既に二枚組みライブ盤がある。このLPも、めったに聴かない。おれにとって、ボブ・ディランは、語れるほど親しんで来なかったのだ。こうして書いていても居心地が悪い。何度も言うが、出来ればこのCDは、友人のSの様に古くからのディラン・ファンに感想を書いてもらいたかった。「それじゃ、どうして? 」と言われそうだ。CDを聴いた以上、何と言ってもザ・バンドに関わりがあるのだから−かつての恩義からも−一言触れない分けには行かない。こうして、追記することにしたのだ。

珍しく、エピフォンEpiphoneのアコギを抱えているディラン エピフォンは、ギリシャ系移民Epaminondas "Epi"

Stathopouloにより創業された、アメリカのギター・メーカー。ヘッド・デザインがアジアっぽいのは、創業 者のルーツにあるデザイン感覚なのかもしれない。2000年頃まで韓国で生産していたが、現在、ギブソンの傘下として、中国・青島(チンタオ)で生産している。

珍しく、エピフォンEpiphoneのアコギを抱えているディラン エピフォンは、ギリシャ系移民Epaminondas "Epi"

Stathopouloにより創業された、アメリカのギター・メーカー。ヘッド・デザインがアジアっぽいのは、創業 者のルーツにあるデザイン感覚なのかもしれない。2000年頃まで韓国で生産していたが、現在、ギブソンの傘下として、中国・青島(チンタオ)で生産している。

The BANDは、オリジナル・メンバーではないが、何度か日本公演をしているから、その音楽をご存じの方も少なくないはずだ。ドラマーでヴォーカルのLevon Helmが亡くなったのは、2012年春のことだった。80年代『ライトスタッフ』以降、映画俳優として渋い演技を披露する様になった人だ。

メンバーの訃報と言えば、更に前Richard Manuelが、確か80年代末に自死している。自殺の報を聞いた時は、ショックだった。ミュージシャンが突然不慮の死を遂げる例は少なくない。それが、自ら死を選んでしまうとは… 。

また、こころに引っかかっていることで、2000年頃Rick Dankoが日本公演に来た時だ。国(アメリカ)から日本へ、麻薬−多分、ヘロイン−を送らせ、日本の官憲に検挙され、コンサートもおじゃんになったことがあった。その後、幾らも経たず彼も亡くなってしまう。三人とも反抗的な若者でもない、音楽性も豊かでキャリアあるミュージシャンが、あっけなく逝ってしまい、ことばにならない。ザ・バンドのメンバーは今、Robbie

RobertsonとGarth Hudsonの二人だけが、存命している。

ザ・バンドの存在が、日本で知られる切っ掛けは、1967年ボブ・ディランがロックンロールに転向し、最初のバック・バンドに選ばれたからだった。その後間をおいて、既に知られたロック・バンド−マーク・ノップラーとダイサストレーツ、トム・ペティーとハート・ブレーカーズ−を採用する。その嚆矢がザ・バンドだったのだ。

ザ・バンドがロック・バンドとしてまとまる前、1960年代初めレヴォン・ヘルムがロニー・ホーキンスのバックでドラムを叩いていた。その後、ロビー・ロバートスンがギタリストとして参加し、さらにリチャード・マニュエル、リック・ダンコが合流し、最後に開拓時代の牧師の風格あるオルガン奏者ガース・ハドスンが加わり、音楽集団The

BANDのメンバーが揃う。それでも、彼らがルーツ・ミュージックの「デパート」とも言える、ユニークなバンドとして、日本で知られまでには、ボブ・ディランとの出会いが無ければならなかったのだ。このCDは、正にその出会いの瞬間に結実した、セッションの記録なのだ。

若くしてウディ・ガスリーの衣鉢を継ぐとされたフォーク・シンガー、ボブ・ディランが、エレクトリック・ギターを持ってステージに立ち、聴衆から総スカンを食った有名なエピソードがある(1966年)。当時、エレキ・ギターを弾くのは、フォーク・シンガーじゃないと言うことだった。きっと、ディランは「別に、フォーク・シンガーじゃなくても良い。おれの音楽をやるだけだ! 」と思ったに違いない。それから間もなくのこと、ディランは、バイク事故を起こし、しばらく、静養の必要からツァーやコンサートから離れる。この時期、ファン達のみならず、時代はディランの去就に注目していたのだ。

1967年2月、ディランは、ニューヨーク州の片田舎Ulster Countyにロニー・ホーキンスのバックバンドThe Hawksの面々を集め、自らのサウンドの進化に取り組む。今でこそ、ディランは何度も日本でコンサートを行っている。彼がどんなミュージシャンか、一応われわれも生で知っている−おれも90年代初め、ディランを武道館で見ている−。この半世紀前のテープを聴いて、初期のフォークから変わった音楽性の変化の大きさは、計り知れない。残念ながらディラン・ビギナーのおれには、その切実さは片鱗しか伝わらない。今初めて聴いてみても、このCDはフォークとロックを融合した、現在のボブ・ディランの感覚そのものに思える。

一方、ここでのザ・バンドはと言えば、サウンドこそこの直後発表されたファースト・アルバムMUSIC FROM BIG PINKのものと言えないことも無い。しかし、The

Basement Tapesでは、主役ディランの強烈な個性に比べれば、バック・バンドに徹した脇役でいる。ロビー・ロバートソンのエッレクトリック・ギターの乾いた高音、ガース・ハドスンのオルガン−ハモンド系のトーン・ウィールのキリキリ回るグルーブ感−がザ・バンドらしいサウンドと言えるが。

ビック・ピンク収録曲でR・マニュエルのファルセット・ボイスで有名なI Shall be ReleasedをThe Basement Tapesでは、ディラン自身のヴォーカルで聴くことが出来る。二つを聴き比べても、現在どちらが原型と言う評価は出来ない。二人の歌手がそれぞれ自分の歌い方で、歌っているとしか言い様がないのだ。

同じ様にThe Basement Tapesは、ザ・バンドにはMUSIC FROM BIG PINKのことば通り地盤と言うことになる。だからと言って、ビック・ピンクの原型と言うことにはならない。ビックピンクを発表してThe Hawksは、ザ・バンドと言うまるで別のバンドに生まれ変わって登場したのだ。そこから、このCDは、二度愉しめると言えないこともない。一つはディランがフォークからロックンロールに変化した、蛹から蝶に変貌をした瞬間と言う聴き方。もう一方は、ザ・バンドが登場する直前、ディランとの濃密なセッションの記録としてだ。

おれがザ・バンドの存在を知ったのは、映画『イージー・ライダー』に挿入されていた、The Weightを聴いたのが切っ掛けだった。今や名曲として、スタンダード・ナンバーとして知られている。そのザ・ウエイトは、ディランが描いた絵をジャケット表面に使ったMUSIC

FROM BIG PINK(1969年)に収録されていた曲だ。おれの再生装置の上には、このLPがジョージ・ハリスンのLPと共に、常に出してあり、何時でもレコード・プレーヤー−ターン・テーブル−に乗せ、聴ける様になっている。おれが、今でもレコード・プレーヤーを手放せないのは、こうしたLPを聴く為なのだ。だから、余程のことがない限り、アナログ・レコードで所有しているLPに関して、CDの購入は、今のところ予定はしていないのだ。

半世紀なろうとする今、BOB DYLAN and The BAND THE BASEMENT TAPESを聴くと、ディランがザ・バンドの5人をニューヨーク州の片田舎に集め、密かに行ったセッションこそ、ビック・ピンクを世に送り出す直前の結団式と言った、重要性がひしと伝わる。さらに、アメリカ音楽のある側面、フォークとかロックと言う様なジャンル分けからは見えて来ない、その深々としたルーツをかいま見させてくれるのだ。

2015年4月

トップページに戻る

88765487152 SONY MUSIC

88765487152 SONY MUSIC 88765487152 SONY MUSIC

88765487152 SONY MUSIC

88875019672 COLUMBIA

88875019672 COLUMBIA