リッケンばか−21−

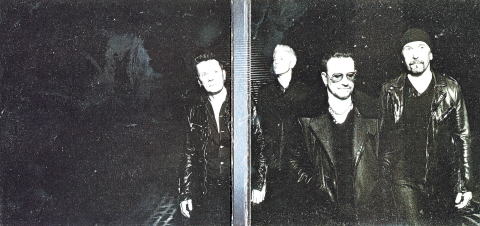

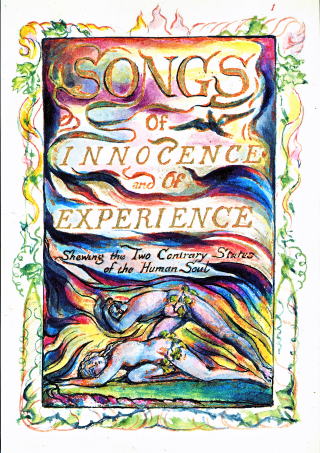

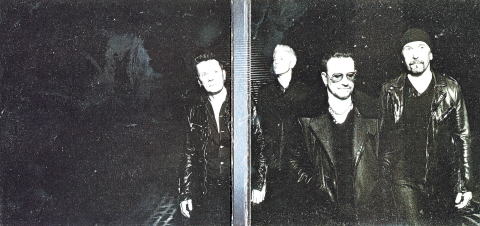

U2 son gs of innocence

2015年、おれが最もよく聴いたアルバムが、二枚ある。その一枚、JOHN FOGERTY Wrote A Song For Everyone このアルバム−2013年秋、リリース−に就いては、既にここで言及した。そしてもう一枚のアルバムが、昨年11月リリースされたU2の son gs of innocenceだ。この二枚が、2015年一年を通しておれが最も良く聴いたアルバムになった。

良く読む本、着る服の傾向、好きな食べ物と言った、個人の「好み」は、一定の傾向を持つものだ。当然、音楽もその例に漏れない。おれは日常夕食の主菜を調理するのだが、まんべんなくヴァラエティーを持たせる様心がけながらも、どうしても一定の傾向が出来てしまう。音楽もそれと同じだ。この一年、音楽が欲しくなって「何を聴こうか」と思う前に、先ず気合いを入れる感覚で、上記二枚のCDどちらかをプレーヤーにセットしてしまう。

この間駅前の本屋にふらりと入った。駅前の本屋は「本屋」と言っても、雑誌とエンタメ系文庫、それにコミックがあるだけの、スタンドの様な店だ。雑誌は殆ど女性誌、おれらが読む様な雑誌は置いてない。何気なく、若者向けの音楽系雑誌を手に取ると、ロック名盤に関する小特集が目に付いた。ビートルズ『サージャント・ペッパーズ…』、ピンク・フロイド『アトム・ハート・マザー』それにキングクリムゾンもあった。

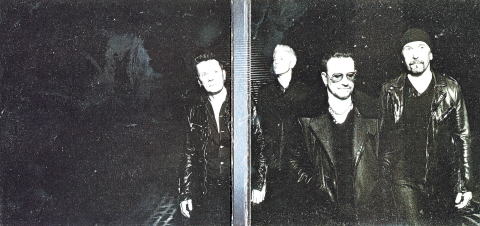

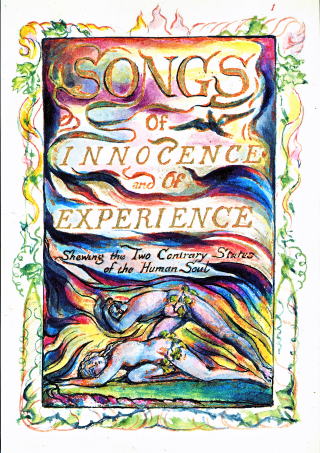

そんな名盤の後尾にU2 のson gs of innocenceが採り上げられていた。添えられたCD評を読んでみた。評者によれば、何とこのアルバムをWillam BlakeのSongs of Innocence(1789年)にインスパイアされたアルバムだと明言していた。その短評には、アルバムは、ウィリアム・ブレイクのSongs of Innocenceにインスパイアされたもので、更に続編アルバムとしてSongs of Experienceも制作中と言うことまで、書かれていた。

どうして「イノセンス」の後に「エクスペリエンス」かと言えば。ウィリアム・ブレイクは1789年Songs of Innocenceを自ら制作販売し、更に1794年にSongs of Experienceを版刻しInnocenceと合本にしたからなのだ。今日、ソング・オブ・イノセンスは、正式にSONGS of INNOCENCE and Of EXPERIENCE Shewing the Two Contrary States of the Human Soulと言うタイトルで、一冊の本になっているのだ。

U2のアルバム・タイトルがson gs of innocenceと知った時には、おれもウィリアム・ブレイクのことが閃かないではなかったのだ。何しろ、おれにとってウィリアム・ブレイクは特別な存在だ。長年関心を持って来た詩人だ。収録された曲を聴いても、直にブレイクを表す表現はない。また、ライナー・ノートにも、ブレイクやその詩に関してコメントはない。

こんな時、人は「やっぱり、情報は大切だ! それに就いちゃプロ−CD批評家−には叶わない」と言うところだろう。しかし、son gs of innocenceと言うタイトルからウィリアム・ブレイクのSongs of Innocenceを連想するは、おれら日本人はともかく、欧米では言ってみれば常識と言うか、条件反射にも似た反応だろう。英米人−英語のネイティヴ・スピーカー−には当然の反応で、DNAに組み込まれている様な事柄なのだ。一々ことわらなくとも、通じるはずで、一々説明はなくて良いことなのだ。仮に、作り手側に何かインスパイアされた事があったとして、聴き手はその通り聴かなきゃならないと言うものでもないのだ。

英語ネイティヴにとって「こころのふるさと」的詩人ウィリアム・ブレイクだが、おれ

らにとっては、どれ程のものだろうか。ブレイクのこと、読者諸氏はご存じだろうか。

ウイリアム・ブレイクWilliam Blakeは、1757年ロンドンで産まれた。靴下商の三男だった。この時代、絶対階級社会だった大英帝国にあって、彼は庶民階級の出自だ。まともな学校教育は受けていない。唯一、子供の頃から絵を描くことが好きだったので、地元の画塾に通ったが、藝術の道としての絵画ではなく、画工として手に職をつける目的だった。画工の修行に励み、彫版師として職を得る。1779年、徒弟修行を終え、ロイヤル・アカデミー付属美術学校の研究生になるが、官営の教育的な環境には馴染めなかった。

ブレイクは、既に幼少の頃から一種ヴィジョナリーの素質が芽生えていて、成長するに従い妥協のない性格で、唯我独尊の人になる。40代半ば、その思想が危険分子視されることになり、以後ブレイクの詩編は次第に晦渋なものとなって行く。横道に逸れるが、おれは、ブレイクと同時代の庶子出身者の芸術家と言えば、ブレイクより17歳若いターナーJoseph

Mallord William Tuener(1775〜1851年)も思い浮かべる。期せずして彼も、ブレイクと同じウイリアムの名を持つ画家だ。ターナーは床屋の倅で、絵が上手いことで英才教育を施され、やがて大家になった人だ。最も実家の床屋は、かつらも扱っていたので、上流人士も出入りしていたのだろう。そして、ターナーが描いたのは、肖像や歴史画、風景など、あくまで絵画Peintureだった。現在、絵画だけではなく素描や水彩画も重要視されて来た。

生前、詩人ブレイクの仕事は彫版師、その絵は現代ではgraphiqueな作品と唱されるものだ。ブレイクの作品は、生前売れることはなかった。生前人に認められなかったと言えば、後世のゴッホやゴーギャンらと変わらない。そして、ブレイクは無名のまま貧しく1827年70歳で死去する。一方、ターナーは、大成して1857年、76歳で大往生した。一応、両人とも、当時としては長生きで天寿を全うしたと言えるだろう。そして、実はターナーも奇癖な人物として知られていたのだ。大英帝国下のロンドンと言えば、世界有数の都市と言うことで、アンダー・ワールドを抱えていた。ブレイク、ターナー共に都市の闇を知っていた、当時のロンドン人らしい性格を体現した人物だった様に思う。

二人が生きた時代、大陸フランスでは革命の火の手が上がりる。英国は国王を頂く国なので、フランスの市民革命と自由思想の飛び火に危機感を抱き、国内外の自由思想を厳しく取り締まり、抑圧した。1803年には、ナポレオンを皇帝とするフランスと戦争までするのだ。

ブレイクとターナー、二人は同じ時代の空気を吸っていた。しかしどう言う分けか、今にいたるまで、二人を同時に論じた文章を読んだことがない。おれとしては、ターナーの有名な溢れかえる光の表現は、ブレイクの捉えたヴィジョンとも共通性を感じないではない。詩文(文学)を読解する際、絵画や美術を参考にする批評は、マリオ・プラーツが得意としていた。現在、ロックと美術、それに文学の三つどもえに交差するところを描いた文章は、記憶にない。クラシック音楽ならありそうだが、ロックなどポピュラー・ミュージックでは為されていない。ロックが大衆の、新しいものだからだろうか。

80年代、おれはアメリカの現代詩人アレン・ギンズバーグを熱心に読んだ。故・ギンズバーグは、ブレイクを高く評価した現代詩人の一人だったのだ。ギンズバーグにはGATE−般若心経から採られている−と言うLPレコードがある。このレコードは、ギンズバーグの詩に音楽を付けてポエトリー・リーディングの機会に歌ったもので、LP中にブレイクのSongs

of Innocence所収のThe Tygerと言う詩に、自らメロディーを付け唄っているのだ。

かつて、このGATEをテープに入れ、もう一面には有名な朗読HOWL and Other Poemsをダビングして、ビート派に酔心していたアウトドア・ライターの故・芦澤一洋さんに差し上げたこともあった。ハルモニュームの伴奏で歌うギンズバーグを芦澤さんは「何か、カーター・ファミリーみたいだね」と言っていた。ギンズバーグがボブ・ディランと仲良しだったのは、皆さんなら既にご存じのはずだ。

俺たち現代人にはウィリアム・ブレイクが、幻想的−Visionary−な版画と共に表現した優れた−内容の濃い−詩人であることは、知られている。しかし、そんな周知の事実ですら、割と新しいことなのは、ご存じだろうか。ブレイクの紹介は、漸く大正の始め白樺派創始者の一人、柳宗悦によって始められたのだった。その頃、英文学者にとってブレイクやホイットマンは、真面目に論じるべき詩人と言うより、時代の異端者と言う認識だった。それを敢えて柳宗悦は1914(大正3)年『ヰリアム・ブレーク−彼の生涯と制作及びその思想』を刊行する。この日本最初のブレイク紹介本は、索引付き770ページ、更にブレークの絵が60枚別刷りで付いて、当時の価格で3円だったと、さき頃亡くなった鶴見俊輔は『柳宗悦』(1976年 平凡社)で書いている。

「異端者」と言えば、フランス文学の世界で長らく異端者だったジョルジュ・バタイユ、彼の戦後の作家論集『文学と悪』(1992年 筑摩叢書)では、ブレークに就いて一章を設け論じている。バタイユは、ブロンテ姉妹やヘミングウエーなど英文学に親しんでいた。そんなバタイユのブレイク論は、力が入っている。未読なら是非とも読んで欲しい。

1990年、東京の国立西洋美術館で、近年最もまとまったウィリアム・ブレイク展が、開催された。翌1991年、英国ロンドンのテイト・ギャラリー(Tate Gallery)は、ブレイクの彩色版詩集の原寸大版刻刊行を開始した。この時の彩色版詩集WILLAM BLAKE The Illuminated Books全6巻は、5年程かけて、無事完結した。大判の本には、原寸大でブレイク自身が版刻手彩色した本文稿、更に詩文のみを活字に起こした項、それぞれの巻の稿訂者によるIntroductionが収録されている。この彩色版詩集は、ウィリアム・ブレークを読もうと思う者にとっては、画期的な出版だったのだ。これまで、ブレイク自身が版刻彩色した本で詩を読もうと思っても、色彩の良いものは、少部数出版の復刻版しかなかった。しかたなく、絵から詩文を別に活字化した、教科書の様な詩集を読むか、欧米の古書肆から出されたカタログを頼りに復刻版を購入して読むしか無かったからだ。

なお、日本でのターナー展は、2013年秋、こちらもテート・ギャラリー所蔵作品による、大規模な展覧会が開催され、話題になったことは記憶に新しい。

80年代半ば、後にノーベル文学賞をもらった日本の戦後派小説家が、自らの小説のモチーフとしてブレイクやイェーツを採り上げたことがあった。現在、ブレイクの詩編の翻訳は、文庫本−対訳ブレイク詩集 イギリス詩人選(4) 松島正一編 岩波文庫−にもなって、興味があれば手軽に読める様になった。つい、本や展覧会の話になってしまった。ブレイク本に関して語り出すとそれだけで一文を草することになりかねない。ロックを聴く様な人なら、ウィリアム・ブレイクの詩や絵には、興味が湧くはずだ。

ウィリアム・ブレイクに連なることで、個人的に忘れられないことがある。80年代初め、学生時の先輩が勤め先の語学学校に雇い入れたアメリカ人講師と友人になって欲しいと頼まれ、そのアメリカ人の引っ越しの手伝いをしたことがあった。その引っ越しの手伝いを期に、そのアメリカ人と親しくなり、彼をおれの家へ招いたりと、一時期交遊する様になった。彼氏の第一印象は、きちんとヘアを短く刈り揃え、ボタン・ダウンのシャツに金縁の渋い眼鏡で、如何にもスクエアな人種に見えた。しかし、ある世代のアメリカ人だけあって、彼はベトナム戦争に従軍した経験の持ち主でもあった。ベトナム戦争時には、沖縄に駐留した経験もあり、それで復員後、ワシントン大学へ進学し日本文学を学んでいた。彼とは普段日本語で会話をし、おれの乏しい知識で文学の話もした。

ある時、家に来ておれの本棚にOxford版Songs of InnocenceとThe Marige of Heaven and Hell−この二冊は、手に取りやすいB5サイズで、読むには便利だった。残念ながら印刷の彩色は良くなく、絵と共に読むと言うのではなく、活字に起こされた詩文を読む本だった。縁のある友人に贈って、今おれは持っていない−を見つけると、目を輝かして本を手にとった。彼氏の言うには、アメリカで子供が詩に触れる最初期に読むのがブレイクのSongs of Innocence所収の詩編なのだと言った。

如何にもスクエアな紳士の彼氏だが、我が家に泊めた時のことだ。おれのレコードの中にジャニス・ジョプリンのLPを見つけると、夜中なのに興奮してターン・テーブルに乗せた。ジャニスがライヴ盤の中で、ステージから聴衆に語りかけている話の内容を説明してくれ「“フラワー・チルドレン”って俺たちのことだぜ!」と言い『花のサンフランシスコ』を唄いだした。ある時、映画の話からベトナム戦争のことが話題になったことがあった。彼氏は、ベトナム従軍中に負傷をしたことがあり、足に受けたその傷は今も残っているとズボンをたくし上げ様とした。おれは60年代後半〜70年代の文化で育った。特にロックはビートルズの他、当時アメリカ西海岸から発信されたバンドを聴いていた。その時代のアメリカを生きた、まさしく現地人と直に触れた経験は忘れ難いのだ。

英語ネイティヴな読者にとってウィリアム・ブレーク、特にブレークの初期彩色詩集Songs of Innocenceは、ことばのゆりかご(cradle)のごとき詩集になっている。U2の歌詞と言わず、英詩中に、Songs

of Innocenceに重なる詞藻を探し出したら切りがないだろう。別なアルバムの曲にfrom the credle to the graveと言う表現にcredle「ゆりかご」と

grave「墓場」と言う二つの単語がある。多分、英語ネイティヴでない聴衆でも、from the credle to the grave「ゆりかごから墓場まで」と言うフレーズに、ことばに積み重なった歴史や時間の多層を一纏めに感じ取れるはずだ。同時に個人的に連合した情緒を抱くことにもらるだろう。son gs

of innocenceには、既に申し上げた様にウィリアム・ブレーク関わるクレジットも言及も全く無い。それでも、欧米の視聴者なら直ぐ、タイトルからブレークのSongs

of Innocenceへのオマージュがあることは、分かるのだろう。

ライナー・ノートFLASHBACK 4 SONGS OF INNOCENCEで、パンク全盛だった若かりし頃、ラモーンズに熱狂したこと、そこからJoey

Ramoneへ捧げられた曲も収録している。また、ダブリンの少年時代に触れ、彼ら(U2)が育ったストリート−Cedarwood Road−を回想する曲が収録されるなど、バンド活動初期の回想が語られている。そうした、ロックに目覚めた若かりし頃の、未だ無名で無垢な時代への回想などに対して、ライナーの後段、北米大陸での成功によりカルフォルニアを知ったことによる、新たな世界の広がりに触れた際のナイーブな感動も記されている。このアルバムが、若かりし時代−イノセンスな−への思いが盛り込まれた作品であることも感じ取れる。

これまで、一貫してU2の音楽の特徴は、叙情性と言うのかメロディーの美しさなど、如何にも<歌の国>アイルランド出身であることを嫌が上にも感じさせるバンドであった。それでも、ナイーブさと共に、メッセージを詮索せずとも社会性が顕著に伝わって来た。そう言う彼らの特性を綜合すると、ウィリアム・ブレイクの世界に繋がっていると言うのも、唐突には聞こえないはずだ。

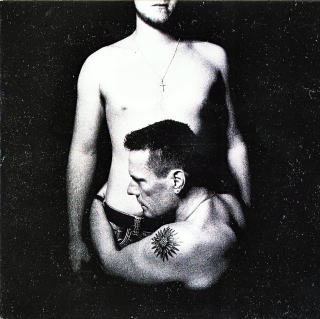

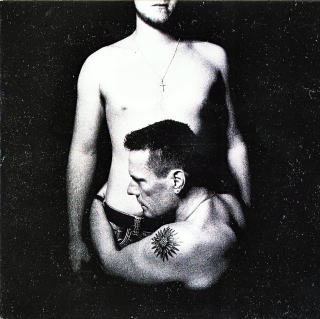

版画はブレイク、ロバート・ブレア『詩:墓』(The Grave、aPoem)から。1980年、南インド東海岸ポンディシェリー近郊のビーチで会ったアメリカ人青年からもらった書店の栞、裏にはボール・ペンで彼の住所−Calif,Santa

Cruzと−が書かれている。

版画はブレイク、ロバート・ブレア『詩:墓』(The Grave、aPoem)から。1980年、南インド東海岸ポンディシェリー近郊のビーチで会ったアメリカ人青年からもらった書店の栞、裏にはボール・ペンで彼の住所−Calif,Santa

Cruzと−が書かれている。

U2とウィリアム・ブレイクの影響を「証明せよ!」と言うなら、やってやれない分けではない。U2のアルバム・タイトルson gs of innocenceからブレイクのSongs

of Innocenceを意識しながら、敢えてアルバム中の曲にブレイクの世界を探らないのは、文章による証明がめんどくさいと言うことだけではない。音楽に関わるとは言え、情報と言うものは、その音楽への何らかの説明になっているとしても、音楽そのものではない。どんなに説明を重ねても、そこから実際の音楽を聴くことは、出来ない。聴いた音楽に後から説明が附されても、当の音楽をより理解できるかは、分からない。

き出せば文章は結構な分量になりそうだ。ただでさえ、おれのホームページはことば数が多いと不評だ。今更、皆を煩わす気にはならない。2014年11月にアルバムがリリースされた直後、音楽誌にU2のインタビューが掲載されていた。しかし、この手の情報に関して差ほど興味のないおれは、読まなかった。インタビューの中身は分からないが、ひよっとしたら、ブレイクのことにも言及していたかもしれない。今思えば、立ち読み位しても良かったかもしれない。

ともかく、音楽と出会おうととするなら、アルバムを聴くのが最も良い。このことは、CDにDVDが付属し映像も音楽と同等に流通する時代になっても、変わらないことだ。U2のロックを直に聴き取れば充分だ、と言うところに行き着くのだ。音楽にせよ何によらず、おのれのうちに湧き上がる感情こそ最優先したい。