�@���b�P�����|13�|

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�C���b�V���E�n�[�g�r�[�g���I

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�悸���y

�@

�@�F����́A���G�\�`�ōs��ꂽ�~�G�I�����s�b�N�A�j�q�t�B�M�A�E�X�P�[�g�������ɂȂ������납�B�����A���{��19���S�[���h�E���_���ɋP�����B����͗\�I�Ɩ{�I�A�[��̃��C�u����ɘj���ĊςĂ��܂����B�������{�I��̉����ƌ������A�i�V���i���X�e�B�b�N�ȊS����ł͂Ȃ��̂��B�����B�����A���ꂪ�e���r�ɓB�t���ɂȂ����̂́A�o�b�N�̉��y�ɊS�������ĂȂ̂ł���B

�@�t�B�M�A�E�X�P�[�g�́A�V���[�g�E�v���O�����ƃt���[�̓����������āA����̉ۑ���N���A���ē_���������X�|�[�c�E�Q�[�������A�����ɂ́A�K�����y�������B���Z�ɂ����鉹�y������̊S�������B����A�S�[���h�E���_�����l�������H���I��́A�V���[�g�E�v���O�����ŃQ�C���[�E���[�A�́w�p���̎U�����x��100�_�z���̍D���тŗ\�I��ʒʉ߂������B���y�ƈ�̊����A���̂��炵�����Z�����肸�����Ǝv�����l�͑��������͂����B���̏؋��ɁA���Z�̌�A�l�b�g�ŃQ�C���[�E���[�A�̉��y�z�M�������������ƕ������B�܂��A�ߔN�m�y���ꂪ�����Ă������ACD������܂����Ă���ƌ������Ƃ��B

�@����̓I�����s�b�N�\�I�̑S���{�I�茠�̍ۂɂ��A���R�H���I��̉��Z�������B�t�B�M�A�E�X�P�[�g�ł͂߂��炵���G���N�g���b�N�E�T�E���h�ɍ��킹�ăX�P�[�g�����̂ŁA���̎����e���r�ɓB�t���ɂȂ����̂������B�Ȃ͏��߂Ē����A�G���L�E�M�^�[�̃\�����B�����M�^�[�̃\���ł��A�N���v�g����T���^�i�Ƃ͖��炩�ɈႤ���t���B�����ɂ��ẮA�ǂ������g���ȕ��͋C�̉��t���B�A�j���̃L�����N�^�[���݂ɑ��������אg�̉H���I��ɂ́A�Âт��G���L�E�M�^�[�̃f�B�X�g�[�V�������A�ւ�������Ȃ��l�ɂ��v�����B

�@����܂ł��e���r�Ńt�B�M�A�E�X�P�[�g������@��͑����������A���{�l�I�肪�G���L�E�T�E���h�����y�ɑI��́A���������C������B�ł��A����܂ł��ꂪ�����t�B�M�A�E�X�P�[�g�́A�w�Ǐ��q�Ɍ����ė������Ƃ�����B�j�q�t�B�M�A�E�X�P�[�g�ɒ��������̂́A���߂Ă̌o���������B

�@

�@����̐���ɂƂ��ē~�G�I�����s�b�N�́A�ʏ�̃I�����s�b�N�Ƃ͈قȂ�v�����ꂪ����B60�N��㔼�t�����X�A�u���m�[�u���ōs��ꂽ�A�~�G�I�����s�b�N�̋L�^�f��w�������l�����x�̑N��Ȉ�ۂ����邩�炾�B�N���[�h�E�����[�V���ɂ��w�������l�����x�́A�~�G�I�����s�b�N�̃h�L�������g�f��Ȃ���A���y�i�T�E���h�E�g���b�N�j�����܂��āA���I�Ŗ��ɐȂ�����ɖ������f���ŁA�~�G�I�����s�b�N��ړI�̃X�|�[�c���Ƃ́A�قȂ�Â��Ƃ��ċL�������Ă��܂����̂������B

�@�X�ɓ~�G�I�����s�b�N�́A�k�C���D�y�ŊJ�Â���A�t�B�M�A�E�X�P�[�g�ł́A�A�����J�̃W���l�b�g�E�����I��̃L���[�g�Ȕ����b�����������B�D�y�̓~�G�I�����s�b�N�̃e�[�}�E�\���O�́A�����l�C�̃t�H�[�N�E�h���I�e�g���G�E���A�f���̂��A���̉̂��ᔒ�̉��������������A�~�G�I�����s�b�N�́u�Ɠ��̏�ɍʂ�ꂽ�Â��v�ƌ�����ۂ��A�����̐���ɐA���t�����ė����̂������B

�@2006�N�A�g���m�E�I�����s�b�N�́A���q�t�B�M�A�E�X�P�[�g�ōr��Í��삪�A�S�[���h�E���_���ɋP�����B�L���ł́A�t���[���Z�Ŏg�p�����Ȃ́A�g�D�[�����h�b�g���̈�Ȃ��������A�r���̃t�F�~�i���Ȗ��͂������o���ɍœK�ȑI�Ȃ������Ǝv���B�܂��A�G�L�G���B�V�����ŁA�P���e�B�b�N�E�E�[�}���̉̂ŗL���ȁe���[�E���C�Y�E�~�[�E�A�b�v�f�ɍ��킹�ăX�P�[�e�B���O�������A����܂��r���̏����I���͂𖣂��o���ɍœK�ȑI�ȂƎv�����B��ɁA���������A���y�̑I�Ȃ͍r���݂�����s���A���K�̍��Ԃɂ̓��R�[�h�E�V���b�v�⏑�X�����邱�Ƃ��A������ł���ƌ������Ƃ������B���������Z���邩��ɂ́A�^����ꂽ���y�ł́A��肭�s���Ȃ����Ƃ����낤�B

�@

�@���āA2014�N�N���ɍs��ꂽ�A�\�`�~�G�I�����s�b�N�̒j�q�t�B�M�A�E�X�P�[�g�ł́A���{�l�I��͎O�l�G���g���[�����B�\�I�̒i�K����I�l�͌���ŁA�b��ɂȂ�e���r�ŕ��f����Ă����B�ŏ��A����Ƃ͂Ȃ����Ă����������A�����̃o�b�N�E�~���[�W�b�N���Ă邤���ɁA�ӎ��I�ɋ��Z�����邱�ƂƂȂ����B�X�ɁA���{�l�O�I��ƃS�[���h�E���_����܂̌Ăѐ������A�J�i�_�̃p�g���b�N�E�`�����I��̗��K���i���������ꂽ�B����͕X��̃g���[�j���O�Ƃ͕ʂɁA���_���E�_���X���̂���ꂽ�|�p�I�ȌP�����i���Љ��A������ɂ��{�Ԃւ̊��҂����܂����B�����Ƃ��ẮA�N����ʂ̋����_�����l�����邩�ƌ����S�́A�w�ǂȂ������B���ꂼ��̑I�肪�A�ǂ̂悤�ɉ��y�����āA�|�p�I�ɃX�P�[�g����̂��A���E�̃g�b�v���s�����Z�����Ă݂�����S�������B

�@�t�B�M�A�E�X�P�[�g�́A��x�̍����X�s����g�ݍ��킹�_��Z�p�_�Ɓm�X�P�[�e�B���O�Z�p�n�m�Z�ƋZ�̂Ȃ��n�m�\���́n�m�U��t���n�����ām���y�̉��߁n��]�����鉉�Z�\���_�̑g�ݍ��킹�œ��_���l������B�H���I��́m�Z�p�_�n��54.84�A���Z�\���_46.61���̓��m���y�̉��߁n�́A9.36�B�`�����I��́m�Z�p�_�n50.34�m���Z�\���_�n47.18�m���y�̉��߁n��9.57�B�������I��́m�Z�p�_�n41.75�m���Z�\���_�n44.75�m���y�̉��߁n9.14�ƂȂ��Ă����B

�@����4�ʂ̍������I��́A�O�x�̃I�����s�b�N�ɎQ�킷��ȂǁA���̗���ȃX�P�[�e�B���O�ɂ́A��]������B����͕G�̌̏������ċꂵ�����Z��������ꂽ���A�t���[�E�X�P�[�e�B���O�̉��y�́A�r�[�g���Y�̋Ȃō\�����A�X�s���ł����[���ɉ��_���Ȃ��������A�\���͂̍����X�P�[�e�B���O�������B�m�\���́n��9.04�ŁA3�ʂ̃X�y�C���E�n�C�G���E�t�F���i���f�X�I���8.61�������Ă����B

�@��́A�t���[�E�X�P�[�e�B���O�̉��Z���Ԃ́A5���ゾ�B�������I��̃r�[�g���Y�ȁ|�̂�����̂́A�K���ᔽ���|�́A�i�C�����E�X�g�����O�X�́e�C�G�X�^�f�B�f�Ɏn�܂�A�o���h�l�I���Ń^���S�����t���́e�J���E�g�D�M���U�[�f����e�C���E�}�C���C�t�f���o�āe�����O�����C���f�B���O�E���[�h�f�ŕ���A�r�[�g���Y�E�i���o�[�l�Ȃ��A�����W�������̂������B�����A�ނقǂ̃X�P�[�^�[�Ȃ�A���̉��y�X�^�b�t�����邾�낤�B�����I��A�Ō�̃I�����s�b�N�ƌ������ƂŁA���̖��������߂��X�P�[�e�B���O�́A�X�|�[�c�E�Q�[���Ƃ͌����A�|�p�I�Ȗ��킢�����[�����̂������B�����������Z�ɏ��ʂ�t����̂́A�Ӗ����Ȃ��B

�@�t���[�E�X�P�[�e�B���O�A�Ōォ���l�ڊ����̃p�g���b�N�E�`�����I����A���_���_���X���Ȃ���̐l�Ԑ����ӂ��\���Łm���y�̉��߁n�́A1�ʂ̉H���I���9.36������9.57�ƌ������]���������B�����āA1�ʂ̉H���I��̃t���[�E�X�P�[�e�B���O�̋Ȃ́A�j�m�E���[�^��e���~�I�ƃW�����G�b�g�f�ł������B����̐���ɂ͗L���ȋȂ��B60�N��㔼�f�扻���ꂽ�A�W�����G�b�g�����̃I�����B�A�E�n�b�Z�[���������A�f��̃e�[�}�Ȃ��B19�̍אg�ő��̒����H���I�肪�A�t���[���Z�̋Ȃɂ���ɑ��������Ȃ��B���̋Ȃɍ������X�P�[�e�B���O���o����A���y�ɂ��P�Ƃ̊������e���~�I�ƃW�����G�b�g�f�ɑ��������A�h���G�b�g�Ŋ��邲�Ƃ����Z�ƂȂ邾�낤�B���̃t���[�E�X�P�[�e�B���O�̉��Z�\���_�����Ō���ƃ`�����I���47.18�ɑ��āA�H���I���46.61�ƁA�Ⴂ�H���I�肪�ْ��Ō����Ȃ��������A�]���ɏo�Ă����B

�@����ɂ��Ă��A�H���I��̃V���[�g�E�v���O�����̑I�ȁe�p���̎U�����f�́A���Z�Ƒ��܂��Č����ȑI�Ȃ������B�ǂ����Ⴂ�H���I�肪70�N��Q�[���[�E���[�A�̉��t��I��グ�����̂��B��l������̂́A�ނ̃R�[�`�A�u���C�A���E�I�[�T�[�̑��݂��B�Q�[���[�E���[�A���A�C�������h�o�g�ł��邱�Ƃ͌��������A�����N�T�C�h�ɉf��I�[�T�[�E�R�[�`�i���Ђ̓J�i�_�j�̊���A�d�������Ă���ƁA�A�C�������h�n�ł͂Ȃ����Ǝv�����̂��A�������̂��B

�@�H���I�肪�A�V���[�g�ł́u�����̗ǂ��A���b�N�ۂ��Ȃ���肽���v�Ȃ�āA�R�[�`�Ɍ����B�u����͗ǂ��A���b�N�͂ڂ����D������B������肽���Ȃ͂Ȃ�̂����H�@���ɂ��Ă͂Ȃ��H�@���ꂶ��A�ڂ��̒����Ă���CD�������Ă��悤�B�����Ă����A�Q�l�ɂȂ邩������Ȃ��v�ƃR�[�`�B�ƌ����l�ɁA�I�[�T�[�E�R�[�`��CD�ɓ����̃Q�[���[�E���[�A�̂��̂������āA�H���I�肪�C�ɓ��������Ă��Ƃ��l������B�ł��A�Ⴂ�q�������������Ȃ��A���Ă̋Ȃ��Ă��Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B�Ⴍ�Ƃ��A�C�O�Ńg���[�j���O�⊊���Ă���ގ�������A�Q�[���[�E���[�A�����\�A�C�h�����ƌ������Ƃ����āA�����Ƃ͌����Ȃ��̂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�C���b�V���n�[�g�r�[�g

�@

�@�����������ꂾ���āA�����B�����Q�[���[�E���[�A�ɏA�����ᖼ�O�����ŁA�܂Ƃ��ɒ��������Ƃ͂Ȃ������̂��B����ł��A�ނ��A�C�������h�o�g�ł��邱�Ƃ́A�m���Ă����B

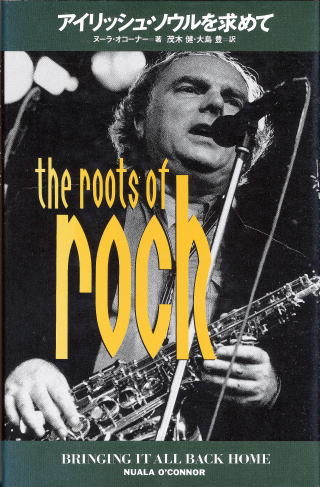

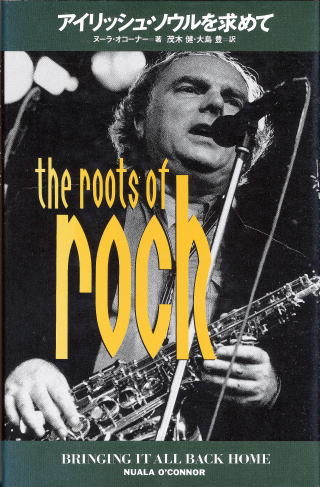

�@�����B�����A�A�C�������h���y�Ɋւ��ẮA�ǂ��o�������ȏ�������̂��B�k�[���E�I�R�[�i�[�w�A�C���b�V���E�\�E�������߂āx�i�Ζ،��E�哇�L�@��1993�N�@��h����V�X�e��(��)�o�ŕ��j���B���̖{�́A1990�N�A�A�C�������h�ŁeBringing

It All Back Home�f�ƌ����^�C�g���i���ꂪ���肾�j�̉��ɁA�A�C�������h�������y���@�́u���v���W�F�N�g�v���s��ꂽ�B�����ł̓A�C�������h�e�n�͂��Ƃ��A���Ă܂ōL����l�X�ȃ~���[�W�V�����̑��l�ȉ��t���L�^���ꂽ�B���̃v���W�F�N�g�́A���Ԃ̃h�L�������^���[�ԑg�Ƃ���BBC��RTE�ɂ��A���n�e���r�ŕ��f���ꂽ�������B���̔ԑg�́A���ДŖ|�����̖{���|���Ԃ̃e���r�ԑg�́A�r�f�I�ɂȂ��Ă��邻�������A����͍����܂Ō��Ă��Ȃ��|�B���ДŁw�A�C���b�V���E�\�E�������߂āx�̐����Ƃ���́A�A�C�������h���y�|�`�����y����g���b�h�ȃt�H�[�N�A�G������U2�Ȃǃ��b�N�A�X�Ɂu�̒n�v�k�đ嗤�܂Ŏ���ɓ��ꂽ�A�A�C�������h�Ɋւ�邠���鉹�y�E���t�Ƃ��Љ�Ă��邱�ƂȂ̂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@��������ė]�肠��̂��A�{���ɕt���ꂽ�}�j���b�N�ƌ����̂��A�J���g�Ȗ��ɗ͂̓����������́u���v�Ȃ̂��B�|��ғ�l�́A����Ɠ����ゾ���A�A�C�������h���y�̐��Ƃł͂Ȃ��B���Ƃ��Ɖ��y�t�@���������炵���A���l�Ƃ��ҏW�҂̌o��������B�A�C�������h���y�ւ̓��ꍞ�݁A���̔M�����Ȃ����d�����B

�@���������{���o�ʼn\�������̂́A�����A�Ō������W���[�ȏo�ŎЂłȂ��A�ҏW��̎��R�x�����������ɈႢ�Ȃ��B���c����B5�ŁE���g�݂̑��́m�t�����}���ān���ɂ���ƁA��i�g�ݖ{��40�y�[�W�ɑ��Ė́A����i�g�݂�9�y�[�W���ƌ������ʂ��B����A�����܂œ�����450�y�[�W���z����A���ٓI���͂��B����܂œ��{�ł́A�A�C�������h���y�̍L�͂ɂ��ďڂ�������������������̂ŁA�{�����M�d�Ȃ��Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�����ɖ��t����āA�������{�������ė]�肠�镪�����B���y�I�ȉ���͂��Ƃ��A�A�C�������h�̎Љ�j�I�Ȏ������當���I�Ȏ��ہA�����Č��݂̃��b�N�n�~���[�W�V�����܂ŃR�����g����Ă���B�A�C�������h�̎Љ�j�I�ȃ}�W�i�^�ʖځj�ȉ���́A���Ƃ����ɂ������Ă��邪�A�e��N�ӂ�S�Ȏ��T�A�p���p���t�Ȃǂ��Q�l�ɂ��u�A�C�������h��m�鎫�T�v���ɂȂ��Ă���B

�@�`���I�ȉ��y�̉���́A���N�A�C���b�V���E�~���[�W�b�N�ɓ��ꍞ��ł����]�~�𑶕��ɔ������āA�ޏ������������ɋM�d���B�A�C�������h�̓`�����y�ɂ́A�o�O�p�C�v�̈��C�[���A���E�p�C�v��o�E�����|�O�g�Д璣�葾�ہ|�A�z�C�b�X���Ȃǂ��p�����A�����Ƀo���W���[�A�}���h�����Ȃǂ������B�M�^�[�̑��Ƀu�Y�L�[��T�Y�ƌ����A�[���b�p�N���Ǝv���閯���n���y��܂ŗp������B�����Ɠ˂�����ōl�@���Ă��ǂ��C�����邪�A�y��̂��Ƃ����ő啔�Ȗ{�ɂȂ��Ă��܂����낤�B���Ɂu���v�ŁA�n���}�[�E�_���V�}�[�̉�����Ȃ���Ă���B������O�ɃC���h��CD���Љ���ہA�T���g�D�[���Ɍ��y�������A����Ɠ��n�̊y�킾�B�k�Ăł́A�A�p���`�A�R���ɓ��A�����ږ����A�_���V�}�[�̉��t�炭�`���Ă��邱�Ƃ��A�m���Ă���B

�@�A�C�������h�͖k�ɊC�ɓ˂��o���A���[���b�p�̕Ӌ��ƌ����ċv���������B���̓A�C�������h�́A��������o�C�L���O�Ȃǖk���C�m���Ƃ̌�������A�L�j�ȑO���珬�A�W�A���n�߁A��A�W�A�A�A���r�A���Ƃ��s�������������\�����\��������B���̓����I�ȗႪ�A���y�Ɋւ�鎖����������Ȃ��B�u�Y�L�[��T�Y�A�_���V�}�[�ȂǁA�y��̋N����H��ƌ����ė���\�����Ȃ��ɂ������炸�Ǝv���Ă���B

�@�u���v�ŏ���U���̂��A�k�đ嗤�̃~���[�W�V�����ւ̌��y���B�Ⴆ�u�r��̎��l�v�|�e�[�}�Ȃ̒��q�̗ǂ��o�����́A�L�����|�̃G���}�[�E�o�[���X�^�C���i���_���n�ł͂Ȃ����j���o�ė�����A�{�j�[�E���C�b�g�i�X�g���g�E�L���X�^�[��e���j��60�N��̃t�H�[�N���b�N�A�o�[�Y�̃��W���[�E�}�M���܂ŏE���Ă��邱�Ƃ��BR�E�}�M���́u�Ɠ���12���M�^�[�E�T�E���h�Œm���Ă���B�v�ƒ��L����Ă���̂��B����Ȃ�u���b�P���o�b�J�̃G���N�g���b�N12���M�^�[�v�Ɛ��m�����������B

�@�Ȃ��A���b�P���o�b�J��12���M�^�[���Ɠ��Ȃ̂́A�ʏ��12���ƈႢ�Q�[�W�̑���������ɒ���A���[�C���s�[�_���X�ȃV���O���R�C���E�s�b�N�A�b�v���f�`���[�����ʂŋ����m�C�Y�̗l�ȕ����̉������܂��E�������ŁA�����܂ŏ����Y���Ă��������B

�@���{�ŕҏW�̍ŏI�͂ł́A�U�E�o���h�ȍ~�̃��b�N������ɉ�����Ă��邪�A�O���[���E�}�[�J�X�w���b�N���y�Ɍ���A�����J�̃C���[�W�xGreil Marcus�eMystery

Train�f�i�O��O��@1977�N�@�j���[�~���[�W�b�N�E�}�K�W���Ёj�|���b�N�̃��[�c��H��{�|���Q�l�ɂ��Ă���C������B�u���v�ŁA�U�E�o���h�̃��r�[�E���o�[�g�\�����J�i�_�l�Ə����Ă��邪�A�m���ɃJ�i�_�o�g�����A�ނ̓l�C�e�B���̃��q�K���|�w���q�J�����̍Ō�x�̃��f���|�̌��������Ă���ƌ����Ă���B�ȑO�AGAP�̃R�}�[�V�����ɂ��o�ė������A�o���N�[�o�[�E�I�����s�b�N�̊J��ŁA�X�g���g�L���X�^�[������ăl�C�e�B���̃_���T�[�𗦂��ďo�Ă����|�ł��A�e���r�ł̓`���b�Ƃ����f��Ȃ��������|�B

�@

�@����Ȃ��Ƃ������āA���Ȃ��Ă��镪���ł͂Ȃ��̂��B���݁A�^��̓l�b�g�Ō�������A�����Ȃ����͂Ȃ��ƌ����l�����邾�낤�B�������A�ڑa�������Ă�����������ɂ��ꂽ���Ƃ̈Ӌ`�͑傫���B�����A�����\������ɏA���āA���݃l�b�g�ōs���Ă���l�ȁu�N���E�h�v�ȋ��́|���Ƃ����ŋ��͎҂̖��O�����l���L�ڂ���Ă���|���Ȃ��ꂽ�̂��낤�B����ŁA�ڑe���������肠�����u���v�ɂȂ����C������B

�@����炪���Z���̍��A�x�z�@�q���w�A�C�������h�̔����x�i1970�N�@�O�ȓ��j�ƌ����V���ł�ǂB����́A���Ɓu�����j�O���͋��ԁv�Ƃ������̂��B���̐V�����グ��Q�l�����ɂ́A��������Y�w�A�C�������h���̉��v�x������l�w�A�C�������h���w�j�x���������Y�w����A�C�@�����h���w�����x�ƌ������A���w�𒆐S�Ƃ����t���[�C�{�����������B���҂̖x�z���́A�����s�����Z�̎Љ�ȋ��@�������B����̓x�g�i�������w�������A�X�`���[�f���g�E�p���[�̍����B�A�����J�ł́A�u���b�N�E�p���[���R���オ���Ă����B���{�̎�҂��w�}���J��X���`�x��w�ΐF�v���x���ǂ܂ꂽ���ゾ�|���̍��̉��y�ƂȂ�A���b�N���|�B

�@�A�C�������h���y�ƌ���̃|�b�v�i���b�N�j�~���[�W�b�N�̐ڐG�ɂ܂Ō��y����Ȃ�A�k�đ嗤�̃t�H�[�N�^���b�N���嗬�Ƃ���|�b�v�E�~���[�W�b�N�̗̈�ցA���ݓ��ꂸ�ɂ͂����Ȃ��B�ׂ������Ƃ͂Ƃ������A�A�C�������h���y�Ɋւ���{�ł��ꂪ���邱�Ƃ́A����I�Ȃ��Ƃ��ƌ��������B

�@�w�A�C���b�V���E�\�E�������߂āx�̎Q�l�����́A�i�n�ɑ��Y�w�X�����䂭�@�����y�I�s�T�U�x�i�����V���Ёj�Ƌ��ɁA�x�z�搶�|��ɑ�w�����ɂȂ�|�̖|���オ���Ă���B�{�ɏA���Ă̏Љ�|�����O�ɃC���h��CD���Љ���Ƃ����y�����w������W�v�V�[�̐l�ފw�x���o�Ă���ƌ����̂Ɂ|�́A�����ɓ������B���̏ڍדx�ɔ�ׂāA���������Ȃ��B�A�C�������h�ƌ����A��O���當�w�I�ȊS�ł̂���ė����B���̔����ł����낤���B�����͌����Ă��A�C�������h�́u���l�Ɛ����ς炢�̍��v�|�e���[�E�C�[�O���g���w���l�Ɗw�҂̍��x�i��ؑ���@1989�N�@���}�Ёj�|���B���͉��y�Ƒ������ǂ��B�����Ă͒ʂ�Ȃ��A����炵���{���Љ�ė~���������B�Ⴆ�AJack

Higgins �w�h�͕����~�肽�x�i�e�r����@1992�N�@���쏑�[�j�𐄑E�������|�����w�ł͂Ȃ����|�B�쒆�̎�l���A���[�A���E�f�u�������T�^�I�ȃA�C���b�V���Ƃ��đn�삳��Ă��邩�炾�B����ɉ����A�킭�킭���̂̏����ŖO�����ɓǂ߂�B

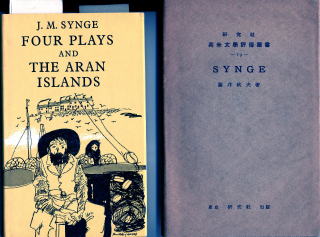

�@�{���ł͓��R�̂��ƁA�W�F�[���X�E�W���C�X��C�F�[�c�ւ̌��y�͂���B�������Ȃ���AJ.M.Synge�i1871�`1909�N�j�́w�����̈ɒB�j�x�eThe

Playboy of the Western World�f���u���v�Ł|�u�_���⋙���̌��������̂܂g�����h煂ȃR���f�B�v�Ɖ�����Ă���B�u���v�̉���Ƃ͌����A���������V���O�Ɍ��y����ɏA���āA����ł͕s�e�ƌ������̂��B���N�A���[���b�p�ł̕�炵�����������V���O���A�̍��A�C�������h�ɋA�����āA�C�G�[�c�̏����ɂ��A����́e���Ƃf�����ď������Y�Ȃ��w�����̈ɒB�j�x���B1907�N�A�_�u�����̃A�x�C����ŏ�������邪�A�䎌���A�C�������h�����J����Ɣ����A���X�ɏ㉉�͒��~���ꂽ�B�V���O�̋Y�Ȃ��u�h煂ȃR���f�B�v���Ƃ��āA����ꂪ�|���ǂ�ł��A�Ⴆ�A���Ђ����̋Y�Ȃ⏬����ǂޗl�ɏ���ǎ҂��ǂ�ʂ��邩�ƌ����c�@�B�V���O�̋Y�ȂŌ��킳��邱�Ƃ̃g�[���|�u���������v�̑䎌�̗l�ȁ|���A���{��Ɉڂ����ƂȂǁA������炾�B

�@

�@���@J.M. Synge Four Plays And TheAranIslands�@OXFORD�@Univrsity Press

�@

�@���������w�A�������x�i�o�萳����j���u���v�Ɏ��グ��̂�����A�V���O�E�t�@���̂���Ƃ��ẮA�{�̏Љ�����͎̂₵���B�w�����̈ɒB�j�x�i�R�{�C���j�Ɓw�A�������x�|���{�ɕ��ڂ���Ă����ʐ^�����G�ɓ����Ă���|�́A���Ɋ�g���ɂŎ��X��������Ă���B������2000�N�A�b���ݗ��]�҃V���O�I�W�m�I�s�ҁn�w�A�������ق��x�i�P���Ёj���o�ł��ꂽ�B���̊��ɂ́w�A�������x�̑��u�E�B�N���[�ɂāv�u���P���[�n���𗷂���v�u�R�l�}���ɂāv�ƌ����A�V���O�̋I�s�������^����Ă��āA�ƂĂ��M�d�Ȉ�����B�܂�2005�N�A���ő}���̃C���X�g����w�A�������x(�݂������[�j���o�ł���Ă���B���łȂ���A�����́u�V���O�v�̗R�������A�����16���I�ɑk��炵���B�o�[�~���K���ߍx�̗�q���̍������iPrecentor�j��John

Millinton�ƌ������̗ǂ��j���������B������Â������l����Sing������Synge�ƌ�����������A���̌�A�C�������h�Ɉڂ萱�A�ƌ������Ƃ��i����H�v�@�����Љp�ĕ]�B�p���|79�|

SYNGE �|1924�N�j�B���x�AU2�̃��H�[�J���A�|�[���E�q���[�\�����{�[�m�|BONOVOX�|�ƁA�Ăѕ�킵�Ă���@���B����ȂƂ���ɁA�A�C�������h���@���ɂ��́i���j�̍����ł͂Ȃ����Ǝv���Ă݂��肵�Ă���B

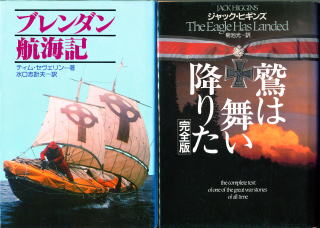

�@�V���O�̏ꍇ�����������A���y�����|��{������Ȃ���A������Љ�Ă��Ȃ��Ⴊ����B�e�B���E�Z���F����Timothy Severin�w�u�����_���q�C�L�x�i�����u�v�v��@1979�N�@�T�����I�o�Łj������Ȉ�����B���̃u�����_���Ƃ́A�`���̏C���m�Ń��@�C�L���O��R�����u�X�ȑO�ɏM�Ŗk�ɊC�ɏ��o���A������f���������i�~�j�ɑ���������A�`���̖��A�A�C�������h�����łȂ��X�R�b�g�����h��e�n�ɃL���X�g�����L�߂��A�A�C�������h�ł͗L���Ȑ��l���B

�@�Z���F�����i�p���l�j�́A�u�����_���̍q�C�̎������ؖ����ׂ��A�g�l���R�̍��g�݂ɏb���\�荇�킹�������̑��D�Z�p���Č����ā|�w�A�������x�̎n�߂ɂ������l�ȏM�ecuragh�f���o�ꂷ��|�u�����_���Ɠ��������ōq�C�����݂�B���̈ꕔ�n�I���h�L�������g�����A�`���m���t�F�N�V���������̖{���B�Z���F�����́A���ɂ��T���I�v���W�F�N�g�����Ă��āA�I�[�g�o�C�Ń}���R�E�|�[���̓���H��w�o�C�N�ŃV���N���[�h�@�}���R�E�|�[���̓����s���x�i����O��@1983�N�@���{���Ɂj�ɁA�C�X�����̍q�C�҂̍q�H��H��{�|����͎����Ă��Ȃ��̂����A�m���}�����[����o�Ă����͂��|������B�Ȃ��w�u�����_���q�C�L�x�̉���Ő������|�n�C�G���_�[���w�R���e�B�L���q�C�L�x�̖�҂ł�����|�����L���Ă���̂����A�Z���F�����́A�C���h�k�����A���͔̍|�ŗL���ȃA�b�T�����܂�Ȃ̂��������B��p�鍑���C���h�̐A���n�o�c�����Ă����̂�����A�p�A�M�̃A�C�������h����C���h�܂ŁA�l�̍s�������Ȃ������͂Ȃ��̂����A����ł��s�v�c�ȉ��ƌ����������B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�E�g�h�A�̐��_��

�@

�@�t�B�M�A�X�P�[�g�̂��Ƃ���A�C�������h�̉��y�ցA�X�ɖ{�̂��Ƃֈ��Ă��܂����B�����������������������܂ōs�����B

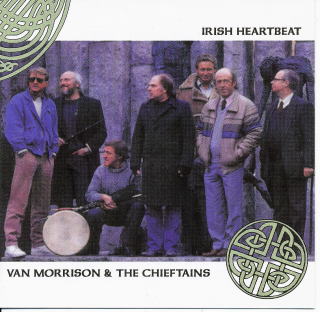

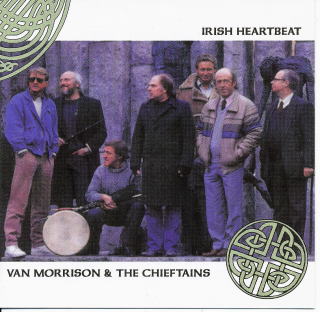

�@�~���j�A�����}����������̂��Ƃ��B���܂��܂̂������s�S�̑�^CD�X�ŁAVan Morrison ��The Chieftauns �eIrish

Heartbeat�f�������B�w�A�C���b�V���E�\�E�������߂āx�ō��]������Ă������R�[�h���B���ꂪCD������Ă����Ƃ́A�C���t���Ȃ������B�܂�2009�N�A�������I�|��ɂ��A�W���C�X�w�_�u���i�[�Y�x�V��ł��A�V�����ɂŊ��s���ꂽ�B���@���E�����\�\����CD�Ɓw�_�u���i�[�Y�x��A����Ɍ�����ꂽ��Ǝv�����BA����Ƃ́A�A�E�g�h�A�E���C�^�[�̑������I���݂ƕ]�����́E���V��m���̂��Ƃ��B���V����Ƃ̏o��́A���a���畽���ɕς�鍠�A���ꂪ���o�ŎЂ̎Ј��ɂȂ��ĒP�s�{�̊������肢�����̂��n�܂肾�����B���͎��M�����Ȃ���A�t���C�E�t�B�b�V���O���Љ��TV�ɂ��o������ȂǁA���̋ł͗L���l�������B

�@���o�ŎЂ́A�n����̂�X�ē����K�C�h�{���o���Ă������A�S���I�ɓǂ߂�P�s�{�̊��Ƃ��āA����́u�A�E�g�h�A�̐��_���v�ƌ������e�[�}�ŁA���ؓc�ƕ���{���A��c�R���̔o���R�����̉̂ȂǁA�A�E�g�h�A�̎��_����ǂݒ����G�b�Z�C��{�ɂ������A�����K�˂��̂��B�ʎ����Ȃɂ��Ȃ����߂Ă��ڂɂ�����A�{���������Ƃ��������Ē������B���x�A���́w�R�������̒ނ�x�i1989�N�@�R�ƌk�J�Ёj����������ԍۂ������B�@�u�A�E�g�h�A�v�ƌ����J�^�J�i�\�L�Ɂu�������킵�����v����������������낤���Ǝv���B�����ɂ́e�z�[�{�[�f����b�N�T�b�N��ŕ��Q����A�r�[�g�j�N�X�i�Q�[���[�E�X�i�C�_�[��j��A���Z�~�e��e�n�Ńt���[�E�N���C�~���O���m�������o�R�Ɓi�C���H���E�V���i�[�h�j��́A���R�ȃ��C�t�X�^�C������{�ɂ���B�F�l�����Z�~�e�֍s���A�A��ɃT���t�����V�X�R��A�E�M���Y�o�[�O�̘N�ǂ�^������LP���R�[�h���ė��Ă��ꂽ�B������J�Z�b�g�ɓ���Ĉ��V�������グ�����Ƃ�����B���ł���A���͂ł��̘N�ǂ��Ă��邱�ƂɐG�ꂽ���Ƃ��������B

�@

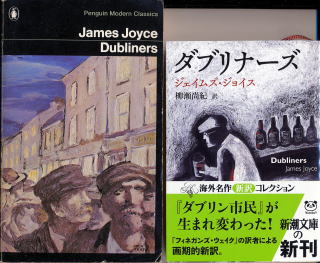

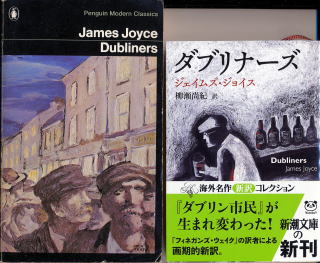

���@James Joyce Dubliner Penguin Modern Classics�@�E�@�V�����ɔ�

�@

�@

�@�w�R�������̒ނ�x���o�āA�肪�ԍہA����͏��o�ŎЂ��~�߂邱�Ƃɂ����������B�{�̊��́A�ʂȎ҂������p������ƌ��������A���́u�������A�ʂȋ@��ɏo����l�ɂȂ�����A�ꏏ�ɂ�낤�v�ƌ����Ă��ꂽ�B���o�ł̏�i�Ɍ����ƁA�s�{�ӂȊ���������A����͉��x�����ɉ���u�ꏏ�ɉ���v�ƁA�U�����̂��B���̒��A�m��Ȃ��l�ɉ�̂�������l��������̂��B�{�̊��͖��ƏI������l�Ɏv���Ă����B

�@���ꂪ���N��A�Â����獧�ӂɂ��ė����A�a�����Y�����o���o�ŎЂ��u�A�E�g�h�A�̐��_���v���o���Ă��ǂ��ƌ����Ă��ꂽ�B���悢�揑���n�߂钼�O�A���V����͑̒�������A40�����a�@�ɓ������B������X�̕a�@�Ɍ������ɍs�����B��������������ɍs���ƁA�a���̃x�b�h���Ă����B���炭�҂��Ă���ƁA���v�w�Ō��C�ɎU������߂��Ă���ꂽ�B�މ@��́A�t���C�E�t�B�b�V���O�ł̃A�����J�s���́A����߂��B

�@���̍��A����͉�L�̓X�����n�߂��B���̎��A��L�Œ��J��Ꟑ搶�|���V����̑�w�̓��������|�̌��z�ʐ^�W���J�Â��āA����l���v�X�ɉ�Ȃ�Ă��Ƃ��������B��L�̎d�������Ȃ���A�قږ��������猴�e�����Ƃ��o�����B��N��A���V����̖{�w�A�[���B���O��ǂ��@���Ƌ�̕��w���x�i1994�N�@���X�j���A���������B�o�ŎЂ������オ�����{������͂��A���̖{�������Ĉ��V����̏��ɋ삯�����B����ɏオ��ƁA�����������C�g�E�r�[���̊ʂ��o���ė����B���V���A���R�[���ނ�����Ȃ����Ƃ�m���Ă����̂ŁA��u�˘f�����B��Ŏv�������A�{�̊����ɏj�t���グ��Ӑ}�������̂��B

�@���V����́A���ɃP�����b�N����D���������B�u�w�~���O�E�F�C�Ƃ��P�����b�N���Đ������X�����Ƃ��날��܂���˂��H�@�v�ƌ����ƁA���́u�����Ȃ�I�@�v���āA���������X�����ł��Ȃ��l�ŁA�����̂��B���̂��ƂŁA��ɑz���N���������Ƃ�����B���e�����������ɏオ�������A���V����̌�����g�D���Q�[�l�t�̂��Ƃ��b���ɏo�����Ƃ��������̂��B�g�D���Q�[�l�t�̏o����w�l���L�x���̈�сu�x�[�W���̑����v�̂��Ƃ������B���w�A�[���B���O��ǂx�̝{���u������̐��ӂŁv��ǂނƁA�������w���N�s�x���A�Ⴉ�肵���V���ǂ�Łu�x�[�W���̑����v�Ǝv�����d�˂����Ƃ��A�������Ă���B

�@�l�`�ܔN�O�A����͓�t���l���|��̃g�D���Q�[�l�t��i��ǂ̂���|���ɂ��āA���ɖ{�ɂ��邾���̃g�D���Q�[�l�t��ǂ݂����������Ƃ��������B�g�D���Q�[�l�t���h�X�g�C�F�t�X�L�[��g���X�g�C�ƕ���ŁA���V�A�̍����I��ƂƂ��Ĉ����ꂽ���Ƃ��A�x����ɕ��������̂������B�Ȃ��ł��w�l���L�x�ɁA�Ƃ�킯�������������̂��B���V�A�̎��R�Ɛl�����ŁA���̃��}���`�b�N�Ȃ���̃Z���`�����^���Y���|�������|�́A����̕��w�ɂ͂߂��炵���A�������A�P�����b�N��w�~���O�E�F�C�ɂ��ʂ��Ă���l�Ɏv�����B

�@

�@���V���W���C�X���D���ŁA�A�C�������h�̕��w�≹�y���D��ł����̂́A���̕��͂�ǂ�Œm���Ă����B��x�A�Ö{���X��̂����{�R�[�i�[�Ō������A�w�\���̎�ꂽ�ڂ�ڂ�́A���a���N��ꏑ�[�����s�̋ߑ㌀�S�W�u�����y�ҁi�����݂ˎq��j�v�|�ق�ƂȂ�B6�ŋ��D�ɔw��̍��Ȗ{���|�������āA���V����̏��֎����čs�������Ƃ��������B������ƂĂ����ł��ꂽ�B

�@�w�A�C���b�V���E�\�E�������߂āx���o������A�A�C�������h�E���b�N���n�߂Ƃ��鉹�y�{�Łu�}�j�A�b�N�ƌ����̂��A�J���g�Ȗ{�v���o�����Ƃ����V����ɘb�����B�ꃖ�����エ��ɂ��������ƁA�e�[�u���ɕ\�����O�����w�A�C���b�V���E�\�E�������߂āx���������B���V����͖{��ǂނƂ��A�\���̃W���P�b�g���������Ԃœǂނ炵�����Ƃ��m���Ă����̂ŁA�ǂ�ł���Ă��邱�Ƃ����������B���̎��u�ނ蒇�Ԃ��R���T�[�g�֍s�����̂Łv�ƁA�`�[�t�e���Y�i�����j�̃J�Z�b�g���Đ����Ă��ꂽ�B

�@���e�����낢�{�̐��삪�n�܂�ƁA�o�ŎЎЈ��ł͂Ȃ�������̖����͒��ɕ������B���R�A���V����̂���֎f�����Ƃ������Ȃ����B�{�̊����ԍہA����͉�L�̎d�����~�肽�B��L���I�[�v�������̂́A��Ɂu�o�u������v�ƌ���ꂽ���������B�D���Ŋ�ꂽ���A��N�o�߂������������o�Ȃ��B�l������炴��Ȃ��Ȃ����B�������Ȃ���̃t���[�^�[�ɖ߂�A�n���̓��X�̎n�܂肾�����B

�@�@�@�@�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�w�A�[���B���O��ǂ��x�̃A�[���B���O�Ƃ́A���V���g���E�A�[���B���O��

�@�@

�@�{���������āA���낻���N�ɂȂ肩�������A�v���U��Ɉ��V����ɓd�b�������B�����グ�����{���������̂��B���̖{�́A���a9�N���s�A����H�v���A�����Љp�ĕ]�B�p���|79�|

SYNGE �|�����Â��{���Ƃ��v�����낤���A�V���O�Ɋւ��Ă܂Ƃ܂����]�`�́A�����m����肱�̌Â��V���[�Y�̂��̖{�����Ȃ̂��|���V����ɂ��ǂ�ł��炢�����v���Ă������A����Ɣ��������̂��B���̖{�ƁA����������g���Ɂw�A�������x�𑵂��Ă����B

�@�d�b���̈��V����́A�Ђǂ����q�����l�q�������B�u�����������l�Ȃ̂ŁA�{�͗X�����܂��傤�v�ƌ����ƁA�����Ԃ������āu��������������A�����ė��Ă��炨�����v�ƌ����Ԏ��������B

�@�����イ�������ƁA���V����́A�W���[�W�ɓ_�H�̑܂������āA�ꂵ�����������B�{��n���Ǝ�ɂ͂������A�ƂĂ��ǂ߂�l�q�ɂ͌����Ȃ������B�����A�{���e�[�u���ɒu���āA�h���̂łƒf��A���ɂȂ����B���ꂩ���\���قǂ��āA�]�͂����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2014�N�@3���@�}���S�[�n�l�_

�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�

�@

�@

�@

�@

�@

�@