�@���b�P�����|22�|

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���h�̃��B�W���A���}�ӓI�K�C�h�E�u�b�N�|EYEWITNESS TRAVEL INDIA�|

�@

�@��N���AEYEWITNESS TRAVEL INDIA�ƌ����A���J���[����̃C���h�̃K�C�h�E�u�b�N����肵���B���̃K�C�h�u�b�N�́A���߂邾���ł����Ԃ�������{�Ȃ̂ŁA�F����ɂ��Љ�����Ǝv���ė����B

�@EYEWITNESS�ƌ������B�W���A���}�ӃV���[�Y�́A�����h����Doring Kindersley Limited���甭�s���ꂽ�A������Ƒ��y�[�W�J���[�ʐ^�ɂ��\�����ꂽ�A��������E�e�[�}�ҏW�̔����}�ӃV���[�Y�̂��Ƃ��B90�N��A���{�̏��X�̗m���R�[�i�[�ɂ�����ł����B�ꕔ�|��ł����s����Ă�������A�L���ɂ���������낤�B���R�Ȋw���n�ߑ���ɘj��e�[�}�Ŋ��s����Ă��āA�ʂ����ĉ��������s���ꂽ�̂��A���{��ł���������Α�l����q���܂ŁA�L�p���������S�Ȑ}�ӂ������B�J���[�ʐ^��C���X�g�����p����A�@���ɂ������w�̉p���炵���s���͂������ŁA�L���Ɏc���Ă���l�����邩�Ǝv���B

�@�ߍ�EYEWITNESS�}�ӂ́A�{���̒I�Ɍ��Ȃ��Ȃ����Ǝv���Ă����B���ɃC���^�[�l�b�g�����y���āA���B�W���A���Ɋւ��Ă�����肵�₷���Ȃ����B�킴�킴���Ђ��茳�ɒu���K�R�����A�Ȃ��Ȃ������炾�낤���B�����EYEWITNESS����A�C���h�̃K�C�h�E�u�b�N�����s����Ă���Ƃ́A�킽������������ɂ���܂Œm��Ȃ������B

�@�@�@�@�@

�@�C���h�̃K�C�h�E�u�b�N�Ƃ��ẮA���Ƀ������[�v���l�b�g���A�悭�m���Ă���B������̓o�b�N�E�p�b�J�[�����ɃI�[�X�g�����A�őn�����ꂽ���̂��B����͓�x�̗��ɃK�C�h�E�u�b�N�Ƃ��ă������[�v���l�b�g���{�ł�эs���ė����B

�@���Ƃ́|�p��Ł|�������[�v���l�b�g�́A���x�����肪�Ȃ���A���g���Z���Ȃ��čs�����B���{�ł́ALonely planet India 10th

edition�^�C���h��10�ł̖|��Ƃ��āA2004�N�ɔ��s���ꂽ�B���̌�|�m����x�����|�V�����|��ł��o�ł���Ă��邪�A������͎�ɂ��Ă��Ȃ��B�C���h�ł́A��v�Ȋό��n��������闷�s����A�������������ăo�b�N�E�p�b�L���O�ŕ������܂ŁA���̃X�^�C�����킸�L�p�ȏ�A�ڍׂɐ���ꂽ�K�C�h�ƂȂ��Ă���B�C���g���ƌ����̂��A�{�̍ŏ��ɐ�����ꂽ�C���h�ւ̗��̃I���G���e�[�V�����A���ꂼ��n��⒬�A�ό��X�|�b�g�A�A�N�Z�X�i��ʁj�h���̎���ȂǁA�ǂ���Ƃ��Ă��A�K�C�h�E�u�b�N�Ƃ��Ė��ɗ������łȂ��A����̕��͂��D���������Ă�B�ό��X�|�b�g�̉���ȂǗl�X�ȉӏ��́A������Ƃ������ЂłȂ���Ă���A�C���h�ւ��錾�y�����Ɣ�ׂĂ��A�Ȃɂ��ėp�Ă���B�C���h�Ɋւ������A�������ׂ�ۂɂ����ɗ��{���B����͉Ƃɂ��鎞�A�C���h�ɏA���ĕ��͂������ۂƁA���E�ɒu���ĉ����ƎQ�Ƃ��Ă���̂��B���݁A�������d���������[�v���l�b�g���{�ł������āA�C���h�����V������{�l�́A�����Ȃ����낤�B2008�N�C���h�ɍs�����ہA���@���i�V�ŏo�������l�������Ă���{�l�����́A���ʂ̑����������[�v���l�b�g�̓��{�ł����邱�Ƃ�m���Ă͂����B�������A�����́u���X�i���{�́j�Ō������Ƃ����������c�@�v�ƌ����Ă����B

�@�������[�v���l�b�g�́A���{�́w�n���̕������x�Ƌ��ɁA�o�b�N�E�p�b�J�[�d�l�̃K�C�h�E�u�b�N�Ƃ��āA�p�ꌗ�ŃX�^���_�[�h�ȃX�^�C�����������Ă����̂��B�Ƃ���ŁA���{�̃C���h�Ɋւ���K�C�h�E�u�b�N�◷�̉���̑����́A���S�҂��҂Ɍ��������ƈ�ʓI�ȏ��ƋL�q�ҁ|����܂���ҁ|�̎�ς����f���ꂽ�L�q�ŁA�S�̂ɂ����������̂ŏ�����Ă���B�����I����Ƒ��݉��l����C�ɒቺ����B������v���ƁA�C���h�W���Ƃ��Ă��A�������[�v���l�b�g�͗ǂ��o�����{�Ȃ̂��B�I�[�X�g�����A�ŕҏW�E���삳�ꂽ�������[�v���l�b�g�́A���Ă̊��ӎ��f���āA���j��Ɋւ��Č������������т��āA�ӎ��������B

�@�o�b�N�E�p�b�L���O�Ɉ˂闷�́A�������{�l�̏펯�ɂ���ό����s�ł͂Ȃ��B�����b�N�T�b�N�|�o�b�N�E�p�b�N�|��w�����āA�s����������Ō��߂Ă��闷�́A���Ƃ��Ǝ�҂̓Ƃ藧���ւ̒ʉߋV�炾�����B���̎��p���������ȉ��Ă̎s���ɍL�܂������̍l�����E���@�ŁA���ɗ��̃X�^�C���Ƃ��Ċm������Ă���B���{�ł͌��݂��A����̏��Ƌ��ɁA�o�b�N�p�b�L���O�̍l������X�^�C���ɏA���Ă�������K�v�������B�C���h���s�́A�����Ȃ肻������n�Ŏ��H���Ȃ���}�X�^�[��������̂��B����ŁA�������[�v���l�b�g�̖|��ł̎��v�́A������傫���͂Ȃ�Ȃ������̂��낤�B

�@���݂̓��{�őэs����ɂ��ו��ȃo�b�N�p�b�N���ڂ̃K�C�h�{���D�܂�Ȃ��̂́A�����C���h��Y�����闷������l���A80�N��`90�N��ɔ�ׁA������������ƌ������Ƃ����ł͂Ȃ��C������B��́A���̒��̑���̐l�́A�C���h�̎��̓J���[���ɂ͊S���Ȃ����Ƃ��@���͂��B���[�K���}�X�^�[����ɂ킴�킴�C���h�܂ōs���K�v���Ȃ����炾�B

�@����ł��A�����ƌ����C���h�ɏA���Č��̂́A���ꂪ�C���h�D���ƌ������Ƃ����邪����ȏ�ɁA�C���h��ʂ��ē��{��������A��r���Č��邱�Ƃ���A��w���{��m�邱�Ƃ��\�Ɗm�M���Ă��邩��Ȃ̂��B

�@

�@�@���ʂɉf��^�[�W�E�}�n��

�@

�@�@�������[�v���l�b�g�ɑ��āAEYEWITNESS TRAVEL INDIA�́A�����܂Ō��邱�ƂɓO�����K�C�h�ɂȂ��Ă���B�ʐ^�ƃC���X�g���I�[���J���[�ő��p���ꂽ�A���ɒ��߂邽�߂ɂ���{���B�̍ق̓������[�v���l�b�g�ȂǂƓ����A�p�ꏑ�Ђɑ���B5�ŏc�����@�ŁA��ɂ��Ղ��B�����҈ȊO�ǂ̃y�[�W�ɂ��J���[�ʐ^���A�K�������}������Ă���B�e���ɂ́A1�y�[�W�A2�y�[�W�ƍق����Ƃ����J���ŁA�������̂���ʐ^���g�p���A�n�斈�̒n�}�A���z�E���j�������g�A�s�s�}�Ȃnj����}�Ⓓ�Ր}�ƃJ���[�E�C���X�g�ɂ���āA���o�I��������ꂽ����K�C�h�E�u�b�N���B

�@���̖{�̉��t�|�p��{�Ȃ̂Ŋ����̖ڎ��̑O�ɂ���|�ɂ́A�ҏW�E����X�^�b�t���n�ߎ�ދL�҂Ȃǖ��O�����\�l��L����Ă���B�����ƌ��čs���ƁA�C���h�n�Ǝv�������O�������A�w�ǃC���h�n�̐l�X�ɂ���Đ��삳�ꂽ�{�ł��邱�Ƃ�������B���łɁA�Ō����I�[�X�g�����A�ɂ��郍�����[�v���l�b�g�̃C���h�ł́A���x������V�ł��J��Ԃ��Ȃ��ŏ��̖��x�����߂��̂��낤�B��ދL�҂͉��Čn�l����Ől�������Ȃ��͂Ȃ����A�C���h�҂Ɋւ��ẮA�ҏW�E����X�^�b�t�����킹�Ă�EYEWITNESS�قǑ����Ȃ��̂��B

�@����EYEWITNESS TRAVEL INDIA�́A�n�}��y�n�Ɋւ���L�ڂȂǂƌ����A�K�C�h�E�u�b�N�@�\�ƃC���h�}�ӂ̓�@�\���K�C�h�E�u�b�N�̃T�C�Y�ɐ��荞��ł���B�Y���̓y�n�⒬�A�����ȂNjL�q�y�[�W���ɂ́A�K���J���[�ʐ^���z���A���s�K�C�h�T�C�Y�Ƀ��B�W���A���{�����k�����̍ق��B�̂ɂƌ����ׂ����A���̖{���m�[�g�Ƃ��f�W�J���A�������̃y�b�g�E�{�g���Ƌ��Ƀf�C�E�p�b�N��C���h�܂ɓ���Č��n������Ƃ�����A���t�E�J������䕪�̉ו��ɂȂ��Ă��܂��B��͂肱��́A����Œ��߂Ċy���ސ}�ӂ̈��Ƃ��v����̂��B

�@���n������c�[���Ƃ��ẴK�C�h�E�u�b�N�ƌ������A����Œ��߂�}�ӂɂȂ��Ă���ƌ����̂́A�e�n��̉�����n�ߊ����̎���������܂ŁA�S�ăA�[�g���Ɉ�Ă��邱�Ƃɂ��B��������w���̍��A��O�ώ@�}�ӂ������Ă����B�����Ⓓ�ށA���Ԃ̎ʐ^�Ɖ�����R���p�N�g�ȑ̍قɎ��܂�A��O�ɏo�鎞�����ĕ����{���B���̖{�́A����������̑�l�����A�C���h�}�ӂƌ����Ă��ߌ�����Ȃ��̂��B

�@�Ƃ������ʐ^���q�킶��Ȃ��̂��B������A���{��9�{�̍L���̃C���h�S����ʐ^��C���X�g�ŏЉ�E�������̂�����A1�s�͂��낤���Ǝv����d�ʂő��y�[�W��800�y�[�W���́A���ʂ̖{�ł͗]�薳�������d�肪����B�������[�v���l�b�g���{�ł́A�J���[�ʐ^�͌��G12�y�[�W�A�e�͂̔��Ƃ���2�y�[�W������̃A�[�g���Ɉ������}������Ă��邾���B�n�}��C���X�g�A�Q�l�ʐ^�Ȃǖ{���́A���ʂ̗p���ɉ�����X�n��F�ň������Ă���B�������[�v���l�b�g���{�ł́A�p�ꂩ����{��ɖ|�����Ƃ�1000�y�[�W���A���|�����|��45�o����⒴���A�g�тɂ͕s�����ȃK�C�h�{�ł͂������B����ł��A����̓C���h�܂Ŏ����čs�����̂��B���������n���U��ۂɂ́A�эs���͂��Ȃ��������B

�@����ȃ������[�v���l�b�g���{�łɔ�ׂ�EYEWITNESS TRAVEL INDIA�́A����������┖���͂Ȃ��Ă�����̂́A�d�ʂ͓��d���Ȃ��Ă���̂��B�����������A�J���[����ɂ͍œK�����A�d���A�[�g�����g���Ă��邩��Ȃ̂��B�킴�킴���p����ɗp����d���A�[�g�����g���Ă���̂��A�J���[�̃C���X�g��ʐ^�����������߂Ȃ̂��B�ߔN�A�f�W�^�����ɔ���������ł̎ʐ^�̉𑜓x���������オ�����B���̖{���A�܂����Ƀ������[�v���l�b�g�ɑ}�����ꂽ�ʐ^���A���ꂪ�C���h�ɍs���n�߂����̃K�C�h�{�͌����܂ł��Ȃ��A�]���̃C���h�֘A�{�Ɏg���Ă���ʐ^�ɔ�ׁA�i�i���Y��ɎB���ꂽ���̂��g����l�ɂȂ��Ă���B�̂���u�ό��ʐ^�v�ƌ����W������������B����͐V�����^�C�v�́A����Ŋό��ʐ^�Ȃ̂�������Ȃ��B

�@EYEWITNESS TRAVEL INDIA�́A����܂ŃK�C�h�u�b�N�ł́A�����̉摜����g���ďЉ��邱�Ƃ̖��������A�e�n�̃g���C�o���Ȑl�X�̗l�q�A�C���h�ɉ�����`�x�b�g���������_�N�A�q�}�[�`�����E�v���f�[�V�B���n�̃g���b�L���O�E���[�g�A��k�e���ɑ��݂���i�V���i���E�p�[�N�Ƃ����̎��R�⓮�A���ȂǁB�X�ɐl�C�̃C���h�m�̃A���_�}���E�j�R�o��������N�V���h�E�B�[�v�̓��X�ƍL�͈͂��B�����āA�����ɗl�X�ȃe�[�}�ň݂͂̉��������Ă���B���������ʐ^�́A�v���t�F�b�V���i���ȃt�H�g�O���t�@�[�ɂ��A���̖{�ׂ̈ɂ킴�킴�B��ꂽ���̂��낤�B

�@�@�@

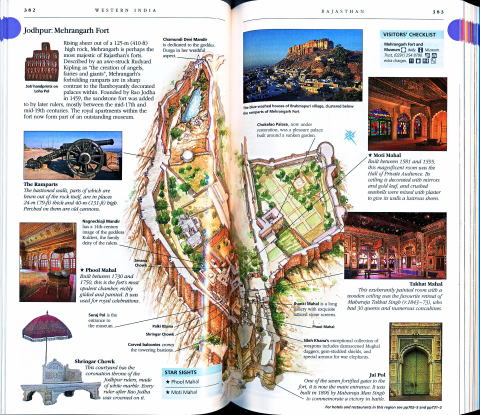

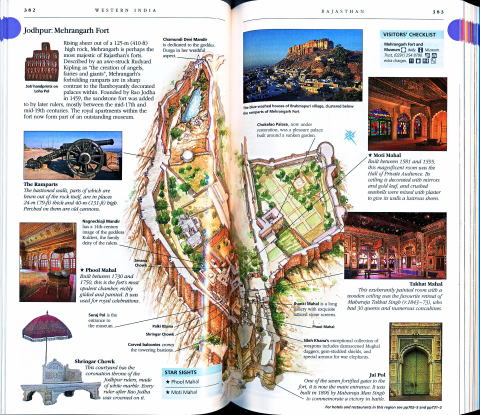

�@Jodhpur:Mchrangarh Fort�@�w�V�����C���h�ɐG��鉹�y�x���Q��

�@�@

�@

�@�����́m�C���g���_�N�V�����n�ŁA�C���h�Ō����铮���A���@��^�[�W�E�}�n���ȂǗ�_�A�R���j�A�����z��n���̖��Ƃƌ��������z�A������~�j�A�`���[���ȂNJG����g���C���h�_�b���B�܂��A���y��_���X�A�t�@�b�V������f��A�����ė��j�̉�����݂����Ă���B�܂��A�e�͂̏��߂ɂ́A���Y�n��̓����A���̗l�ȎY���⎩�R�ɃT���N�`�����[�i�����ی��j���A�J���[�ʐ^�ƃC���X�g�𑽐��}�����ďЉ��Ă���B

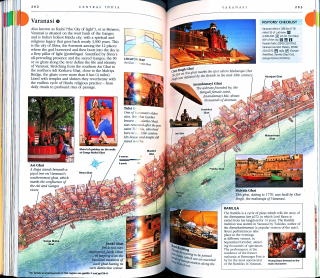

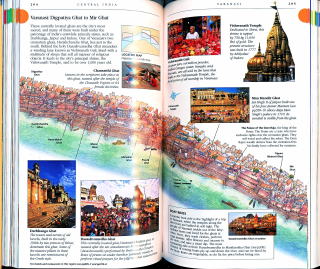

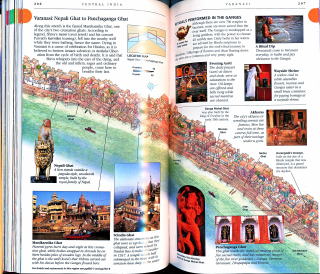

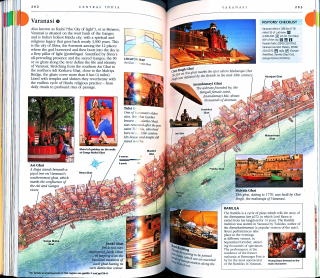

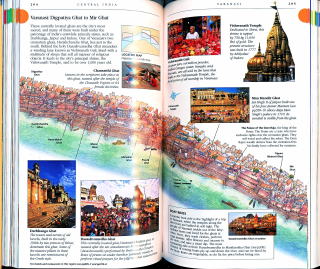

�@�Ȃ��ł��A���̖{�̍ő�̓����́A�C���X�g�ɂ�茚�z�⒬�Ȃǂ������}�ɂ��ďЉ�E������Ă��邱�Ƃ��B���̃C���X�g�����}�����A�}�ӂ���n�܂���EYEWITNESS�œ��ӂƂ���Ƃ���ŁA���ɗ�����Ȃ��ʔ����Ƃ���Ȃ̂��B�Ⴆ�A���x���K���ƃV�b�L���A�A�b�T�����܂�Eastern

India�̏͂ł́A�J���J�b�^�̒��S�X��|���Ƃ��ƁA��p�鍑��������s�������|�A�r�N�g���A�E�������A���̃C���X�g����A�O�ɂ�����Љ���C���h�����ق̓W���X�y�[�X�̌����}�E����|�ȂǁA�J���J�b�^�}�ӂƂȂ��Ă���B����ɂ��Ă��A���@���i�V�̃K�[�g���A�㗬�����炻�ꂼ�ꌩ�J����6�y�[�W�ɏ��āA�C���X�g�Ǝʐ^�ŏЉ�Ă���̂����A����Ƃ��Ă͏��ւ����Ȃ��B�C���h�؍݂̐܂ɂ́A���H�߂����`���E�N�ɐg��v����ׂɃ��@���i�V�ɐ������邨��ł͂��邪�A�K�[�g����̖��̂��C���X�g�ɂ��Љ��Ă��A�ǂ̗l�ɑ؍݂Ɋ������ėǂ��̂�������Ȃ��B

�@�T�C�Y�����傫���Ȃ����������̂��郔�B�W���A���ɂȂ��Ă���̂́A�p���̓`���I�ȃZ���X�ɂ����̂��낤�B�����ň�A����Ƃ��ẮA���̖{�͉��Ďn�ߊC�O�ݏZ�̃C���h�l������̌̋��ƍ����������ރK�C�h�Ȃ̂�������Ȃ��Ɛ��@�����̂��B�C���h�o�g�҂ƌ����ǎ���̏o�g�n�E�̋��͗ǂ��Ƃ��āA�k�������{��9�{�Ƃ����L��Ȓn������܂Ȃ��m���Ă��镪���ł͂Ȃ��B�����ŁA����̕ꍑ�̂��Ƃ����̖{�Œm��̂ł͂Ȃ����낤���B���̐�A�����C���h�ɍs���邩�A������Ȃ��B����ł��A���ꂪ�C���h���s�̐܃K�C�h�E�u�b�N�Ƃ���EYEWITNESS

TRAVEL INDIA�������čs�����ƌ����ƁA�����Ă͍s���Ȃ��B��͂�A�������[�v���l�b�g�̕��������čs���Ǝv���̂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���炽�߂āA�ʐ^�ɏA���čl��������ꂽ

�@

�@����EYEWITNESS TRAVEL INDIA�́A�}�ӂƂ��Ă���Ȗ{���B���ɑэs���čs���s�K�C�h�{�ƌ������A����̋��ԂŒ��߂Ė����ޖ{���Ǝv���B�C���h�D���ɂƂ��ẮA�O�������߂Ă��܂��������}�ӂ��B���̖{�̎���́A���ƌ����Ă��������ʐ^��C���X�g�ƌ������ƂɂȂ�B�Ƃ������L�x�ŁA�ǂ���������B

�@���ꂾ���ł͂Ȃ��A����̗l�ȗ��s�o���҂��炵�āA�܂��A����܂ŎB����X�̖{�ȂǂŌ��Ă����ʐ^�Ƃ́A�����قȂ�\�}�E���_����B���ꂽ�ʐ^���A���������^����Ă��邱�ƂɋC���t�����B

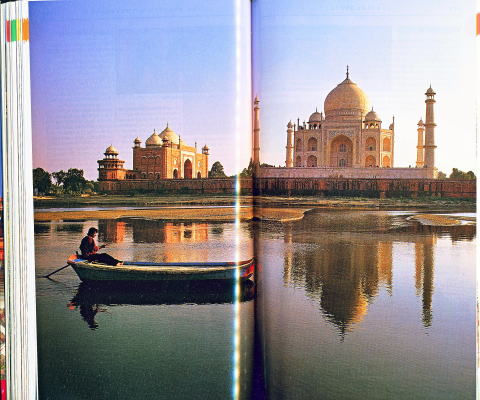

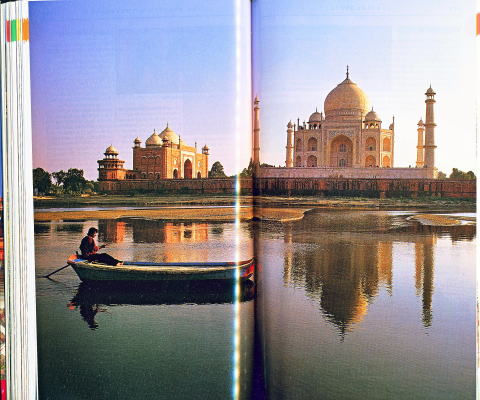

�@�Ⴆ�A�ł����s�҂ɒm��ꂽ�A�ނ̗L���ȃ^�[�W�E�}�n���_��1�J�b�g�����J���ŁA�̂�グ�Ă���y�[�W������B������A���w�҂����`�뉀����O�ɂ��ĕ_��]�ށA�ǂ��m��ꂽ�J�b�g�ł͂Ȃ��B�w��ɗ���郄���i�͂̐��ʂ���ʂ̔����ɂƂ�A���ʂɉf��_�Ƃ�����蕂���ԃ{�[�g�����y�[�W�̉��ɑ傫������A�E��̃^�[�W�Ƒ�����\�}�ƌ����A���{�l�D�݂̋Â������_����B���ꂽ�ʐ^���B�^�[�W�E�}�n���́A���ʂ͗L�������A�����i�͑Ί݂���ꡂ��ɖ]�ރJ�b�g���������B�������A�g�̐Â��ȉ͖ʂ��琅�ʂɉf��_�ƁA����܂��Î~���Ă��邩�̔@���M���B�����ʐ^�́A��������߂Ėڂɂ����B���炽�߂ă^�[�W�E�}�n�������������ƂɁA�C�������Ƃ��o�����B���̎ʐ^�����x�����Ă��āA�����ɕ��ʂ̗��s�҂��A���������g��u���鎋�_�ł͂Ȃ����ƂɎv���������B���̎ʐ^�ł́A�����炪�O���l���s�҂��ƌ���ƁA���Ȃ��Ă��ǂ��̂ɂ���ė��Ĕς��A�͎ԃ}������̔���Ȃnj��n�̃C���h�l�́A��l�Ƃ��ĎB�荞�܂�Ă��Ȃ��B���炵���Ƃ��낪�₽��ɑ��݂���C���h�ƌ������́A�c�O�Ȃ���ʐ^���B�邱�Ƃɖv���o����Ƃ���ł́A�Ȃ��̂��B

�@�@

�@�@�@�@�@Varanasi:Ghat

�@�@�@�@�@�@

�@������������ăC���h�Ɋւ��ĕ��͂������l�ɂȂ��Ă���A�ȑO���ӎ����Ďʐ^�����邱�Ƃ������Ȃ����B�傫���d���ʐ^�W����ɂ��āA�v���t�F�b�V���i���̎B�����ʐ^�����邱�Ƃɂ��Ă���B����ȃv���̎B�����ʐ^�ł��A����ȃJ�b�g�͌������Ƃ��Ȃ������B���A��ɂƂ����ʐ^�̃^�[�W�E�}�n���ɁA����͓�x�K��Ă���B��x�ڂ́A1979�N�A���߂ẴC���h���s�ŁB���̓��͖����i�t���E���[���j�ƌ������ƂŁA�[������������ĖK�ꂽ�B���R�A�J�����͎����čs���Ȃ������B��x�ڂ̗��ł́A���ɂ���č����̋G�߂̒��Ԃ������B�^���̎ܔM�œ��A����o��ꂸ�A�ƂĂ��ʐ^���B��ǂ��A���O����T���ĕ�����C������Ȃ������̂��B�嗝�͗₽�����Ƃ���Ă������A�������C���h�̎ܔM�ɏƂ炳��A���嗝�ł������ŕ����ƉΏ��������������B�C���h�ł́A���@���_�ȂǓy���͌��ւŁA�F�����ɂȂ�̂��B���̎��G�A�@���ɂ��Ǝv�����̂́A�M��тт��^�[�W�E�}�n���ł́A�������z��݂����������邱�Ƃ������B

�@�C���h�ł́A�ǂ��ł��l�����Ă���B�ߔN�A�C���h�l���ό�������l�ɂȂ�A�ό��X�|�b�g�ɂ́A�J�������������C���h�l���吨����B����ȌQ�O�̒��ŁA�I���ɃJ�������\���邱�Ƃ͋C�p���������B������ƌ�����������Ȃ����A���̏�ɂȂ�Ƃ��������������������B�������A�݂藈����̎ʐ^�����B��Ȃ��B�������āA���̖{�̎ʐ^�߂Ă���ƁA��炩�͌��n�̎���ɒʂ��Ă��邨��ł������ɃC���h�֍s�������Ȃ�B���̖{�̎ʐ^�̗l�ȁA�����Ƃ��捂ȃ^�[�W�E�}�n���Ȃ�A������x���˂Č������B�N�����C���h��K��邱�Ƃ��o����A������Ȃ琥��Ƃ��������Ȃ�͂����B�������A���E��Y�^�[�W�E�}�n����O�ɂ��Ă��A����B�ɎB���ʐ^�ƌ����A2�F3�̔䗦�̘g�ɂ����������܂�A�C���h�E�C�X���[�����h�[���̌��z�ł����Ȃ����낤�B������U�X�C���h�̎ʐ^���B���ė������A��́A�^�[�W�E�}�n���̗l�ȗ]��ɗL���ŗ��z���ꂽ�ꏊ�ɐg��u���ƁA���炻����ʐ^�ɎB�����ƂɋC���ƌ����̂��A�ʐ^�ɎB��ƌ����s�ׂ��s���]�T�������̂��B

�@�݂藈����̗��s�҂���ɂ���J�����ł́A�C���h�̖����̋�Ԑ��ƌ����̂��A�X�P�[�����������J�b�g�͎B��Ȃ��B�t�@�C���_�[�Ɏ��߂悤�Ƃ���A�Ώۂ��炩�Ȃ藣��Ȃ��Ǝ��܂��Ȃ��B���ǁA�t�@�C���_�[��`���āA����܂���܂�܂�Ȃ��J�b�g�����B��Ȃ����ƂɂȂ�B���������̂��L�O�ʐ^�ƌ����̂��B

�@���ʁA�ʐ^�ƌ����A�C���h�ňꉞ���s�V�[�Y���ł���Ή��O�͋���Ȍ������Ă���B�ʐ^�Ɍ����͕s���Ȃ̂����A����ȊO���͂��̂�I��ɂ�����肩�A��w�e��Z�����Ă��܂��B�C���h�l�̍����畆����A�ʐ^�ł͊�̕\��𑨂�����Ƃ��������Ă���B�����������Ƃ́A�v���̎ʐ^�Ƃ́A�\�ߑz�肵�Ďd�������Ă���̂ł��낤�B����̏ꍇ�A�ʐ^���ӎ�����l�ɂȂ��Ă���A��肭�B�ꂻ�����Ȃ��ꍇ�A�ŏ�����ʐ^����߂�l�ɂȂ����B���ǁA�݂藈����̍\�}�̎ʐ^����ɂȂ����C������̂��B�ʐ^�͂����܂ŎQ�l�������B�ʂɌ|�p�I�Ȏʐ^���B���̂́A�ړI�ł͂Ȃ��B�����炾�낤�A���^�ʖڂȂ����̂�������݂̂Ȃ��ʐ^�����B��Ȃ��B

�@���x���C���h���s���o����������́A�m���ɗD��Ă���Ƃ��������l�̖���EYEWITNESS TRAVEL INDIA�̎ʐ^�߂Ă��āA���������Ōo���������o�Ƃ͈Ⴄ���̂��������B���̖{�̎ʐ^�́A�@���ɂ��������C���h���f���o���Ă���B�������A����ɂ̓C���h�̋�C�́A�ʐ^�̗l�ɂ̓N�[���ł͂Ȃ��Aꡂ��ɐl�ԓI�ŗD�������o���������Ă���B���̖{�̎ʐ^�̗l�Ƀs�N�g���A���ł͂Ȃ��Aꡂ��ɂ����ē��R�Ȃ���l�ԏL�����E���B���ɃC���h���o�����Ă��邨��́A�ʐ^�����芄�����Č���B�v����ɁA�ʐ^�ƌ����͈Ⴄ�ƌ������Ƃ��B�X�Ɉꌾ������A�{���A���ۂɏ�����̂́A�����ƁB�ŏ�����A���ꂽ���z�����������A���ꂩ��C���h���o�����悤�Ƃ���N�����A�ʂ����ăC���h�֍s���A���Ɏʐ^�ɎB��ꂽ���n�A����ɐg��u�����������A�����v�����A�s�����������Ȃ��ł͖����̂��B�悭���s�҂��畷�����ƂɁu���Ă݂āA�z���ƈ���Ă���c�@�v�ƌ����̂�����B�C���h��K��u�ʐ^�̗l���Y�킶��Ȃ��I�@�v�ƌ������Ƃ��A������Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����炾�B�u�C���h�̎��R�╗�i�ȂǍō��Ȃ̂ɁA�C���h�l���ς��āA���������Ċό����o���Ȃ��c�@�v�ƌ������Ƃ́A�����Ε�������ė������̂��B���݁A�����ɕt��������B�͂��߂���]��ɔ���������ʐ^�ŁA����ς�A���t�����āA���ۂɂ�����K��ʐ^�ƈ���Ă�����ǂ����낤�B�ʐ^�̕��i����̂́A�����̂��̂��̂Ƃ́A�Ⴄ�B

�@�C���h�͐l�����������E���B�\�ߏ����d����Ă��Ă��A�V���b�N��a�炰������̂ł͂Ȃ��B����̏ꍇ�A�ŏ��̃C���h���s�̑O�ɎQ�l�ɏo����ʐ^�Ȃǖ��������B���{����ꡁX���������J���J�b�^�ŁA�����������B��͊�O�̐��E�Ɉ��|�������肾�����B�C���h�֍s���҂��S���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���������V���b�N���������̂ł͂Ȃ��A���������Ռ��ɂ����C���h�̐_�������邱�ƂɌ����������Ƃ��B�K�C�h�E�u�b�N�̎g���́A���̖ԗ������ł͂Ȃ��B�C���h�̏Ռ��ɓ���������E�C���ە������̍�����܂��v����肩������Ȃ��B

�@���߂ăC���h��K�ꂽ���A�J�������Ԃ牺�������s�ҁi���{�l�j���O���l���s�҂͂悢�����̂ɂ������̂��B���A���E���Ŏʐ^���l�b�g�ɃA�b�v���邱�Ƃ����s���Ă���B�P�[�^�C���������l�q�ɁA����͐��ˉ���̈��Ă��������Ƃ����A�z����B�C���h���s���A���̐�ς���Ă��邱�Ƃ��낤�B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@

�@

�@EYEWITNESS TRAVEL INDIA�ɏA���ẮA�C���h�Ɋւ���{�ƌ������Ƃ�����̂ŁA�܂��A����Љ��ς���ł����B���ꂪ����A�����ŏЉ�邱�Ƃɂ����̂́A���R�|�ƌ����Ă��債�����Ƃł͂Ȃ��̂����|������̂��B

�@�S�[���f���E�^�C�����I���[��ɂȂ�11����A�������E�e�n�̓S�����Љ��ԑg������B���i�̓o�b�N�ɗ���鉹�y��ړ��ĂɌ��Ă���̂����A3���̓f���[���k�𑖂�C���h�S�����Љ�Ă���̂ŁA�ӎ����Č��Ă����B���ƁA���̔ԑg�ŁA2008�N�ɍs����Chandigarh�̉w���f���o���ꂽ�̂��B����ƁA���ꂪ�s����Chandigarh�̉w�́A��������V�������h�ȉw�ɂȂ��Ă����B

�@

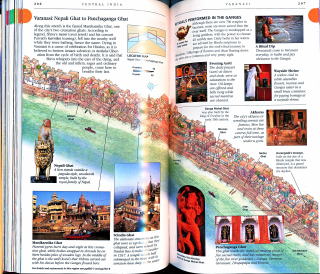

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Varanasi:Nepali Ghat to Panchaganga Ghat

�@�e���r�ɉf�����A��������V�����Ȃ���Chandigarh�̉w�ɂ����āA2008�N�̗����v���o���ꂽ�B�����EYEWITNESS TRAVEL

INDIA�����������F����ɏЉ�����v�����̂��B2008�N�̃C���h���s�ƖK�ꂽ�ꏊ�ɏA���āA���̏Љ�́A���Ƀz�[���y�[�W�ɏ������B�����ɂ�Chandigarh�̂��Ƃ��G��Ă���B���킹�ēǂ�ł���������Ί������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2016�N3���@�}���S�[�n�l�_

�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@