インド逸文-Ⅱ-

ラジャスタンで、思い出したこと-ウダイプール、ジャイプール、その他

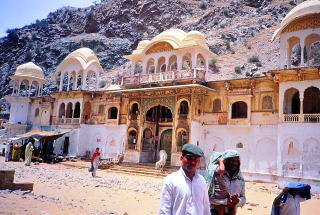

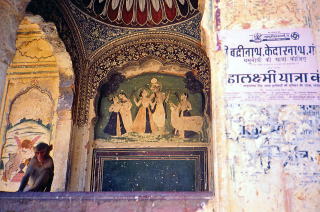

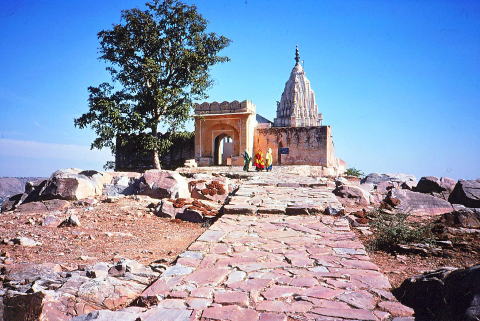

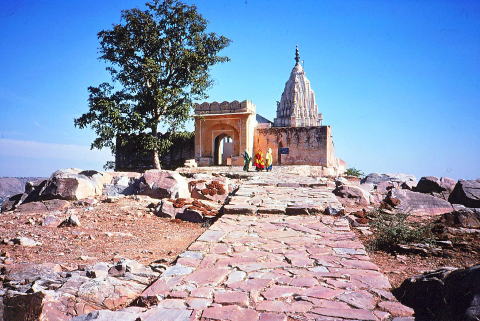

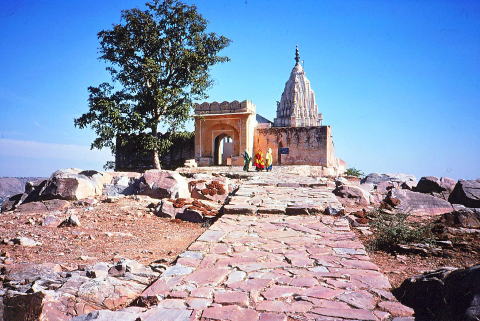

ガルタへ下る丘上の寺院

ガルタへ下る丘上の寺院

インド旅行は、回を重ねる毎、インドに対する感覚が変わって来る。最初はとんでもない世界に来てしまったと驚愕し戸惑う。二度目はインドの乾いた空気が懐かしく心地良い。その後、慣れて多少自由に振る舞える様になっても、そこで自分が何を見ているのか、自覚している分けでは無い。

信者でもないわたしが、ヒンドゥー寺院へ赴くようになる切っ掛けは何だったか。改めてその理由を、考えて来た分けでは無かった。それでも、旅のことを詳しく想い返す作業をすることで、旅の経験を掘り起こすことが出来た。

インドを旅していても、わたし達がヒンドゥー教に影響されることは無い。それでも、インドが仏教の発祥地と言うこともあり、日本の日常にない宗教感覚を身近に感じさせられる世界がインドだ。誤解を恐れず言えば、神々がより身近にある世界がインドであると言っても良いかもしれない。旅ので印象的な出会いは、思い返せば何かしら宗教的としか言い表せない感覚があった。その感覚から次第に寺院への恐怖感、違和感が親しみに変化し、足が向いたことが自覚出来た気もする。寺院は、それまで信仰を共にしないわたし達が、足を踏み入れることが許される場所とは、思えなかったのだ。

前に、最初生理的に受け付けなかったインド歌謡が、何時の間にか心地よく聴ける様になっていたことを書いた。何時の間にか、バザールを始めインドの生活空間の至る所で流れる歌謡曲を意識的に聴いていることに、気が付いたのだ。感覚の変化は、何度か旅を経験するだけではなく、これまで述べてきた様に、旅の細部を回想しなければ見えて来なかったことだ。記憶を探って行くと、衝撃的なの出会いが蘇る。何をもって旅人は変わるのか。それは何なのか。

80年代後半、ラジャスタン州を南に降り、ウダイプールUdaipurを訪れた時のことだ。州の中央、ブルー・シティーJodhpurからバスで遙々南下し、漸く晩に到着した。翌朝、早速観光に出た。ウダイプールは、砂漠の州と言われるラジャスタン州でも珍しく湖畔の町で、湖岸にエクゾティックなパレスがあり、湖には中之島Jagniwas島とJagmandir島にも瀟洒な離宮がある、風光明媚を売る観光地になっている。

湖岸にあるパレスCity Palace&Museumsを見学して外へ出ると、湖に向かい白亜の大理石風ガートが設えられていた。その朝、オフシーズンと言うこともあり、物売りなど煩わされず散策していた。何気なく見ると、ガートの傍らに、調度日本の田舎や郊外に残る道祖神やお地蔵さんと言った趣で、石像に花が手向けられた一角が目に入った。わたしも言い続けていることだが、インドでは至る所に神様が祀られている。バスやオート力車にまで神棚があることは、良く知られている。旅行者が多く訪れる場所、観光地や遺跡など宗教と無縁で無い場所を選ぶ方が苦慮するのだ。ここのガートの隅にも石像が祀られていた。

その石像は地面から1m程の高さで、周囲は丸石で円形に囲われている。しかし、石像が何を象ったのか分からなかった。像の上には橙色のマリゴールドの花が手向けられていた。花と言ってもそれは、日本の彼岸などに仏前に供える切り花ではない。ちぎられた花房のみ、石像の上に置かれている。石像表面は、濯がれたギー(精製された乳酪)により黒光りして、所々撒かれた聖なる粉の真紅、コリアンダーの黄色が、油っぽく黒光りする地に斑に残り、どぎつい色彩のコントラストを添えていた。

石像の何とも生々しいと言うのか、脂ぎった「どぎつさ」に辟易したのだった。インドには町と言わず田舎でも何所でも、こうした神を祀る場所が至る所にあることに、突然目を啓かれた。人は目-視覚器官-が見ていても、意識では感知していないことがあるのだ。わたしはその時の印象を今も鮮明に覚えている。インドでリンガムが祀られることにも驚いた。そして、ウダイプールでの神を祀るその仕方を目の当たりにして、日本の場合との大きな違いを認識したのだった。湖面に建つ瀟洒なシティ・パレス前提に白亜のガート、しかしその傍らには、ギーで黒光りしたヒンドゥー教の神像が祀られている。感覚は知的な理解に先立つ。五感による生理的な次元にまで食い込んで来る印象は強い。インドに於いては、何によらず日本的な感覚とは異なり、表現は直截的なのだ。

旅の経験は、緊張感が先立ち時が経たなければ自覚し難い。初めての旅をもって終わっていたら「強烈な体験」と言う印象だけで、何を見、何を感じたのか思い至る迄にはならなかっただろう。件の神像は、神をかたどった像でありながら、日常の空間に違和感なく在った。だからなのか、神像にはわたし達の抱く神様を祀る-日本的な-感覚の清浄感は-インドだから? -みじんも感じられなかった。ギーで黒光りする表面に、斑に赤や黄色の粉が残る神像を見ると、胸の辺りが重苦しく感じる程だった。その時の辟易した記憶は、今も鮮明だ。

*

今わたしはヒンドゥー教の祭壇や祠を見ても、異様な感覚は覚えない。油で黒光りするのは、ギーのせいで、さすがにやたらに触ることはないが、それでも「気持ち悪い」と言う感覚は微塵もない。近年、旅の最中にもこの感覚の変化が何時、何をもってして変化したのか、考えていたのだった。ウダイプールのシティ・パレス前のガートで神像に遭遇するなど、予想だにしていなかった。それに就いては、ウダイプールと言う場所がどの様なところか知って頂ければ、皆さんにも分かりやすいかもしれない。

ウダイプールの町で、突然結婚式の行列が

インド西北部パンジャーブ州と共に、パキスタンと国境を接するラジャスタン州は、ラージプート族の国と言う謂いで、砂漠の国として知られる。砂漠と言うと、わたし達は砂丘がつづく砂ばかりの土地を想像しがちだ。確かに大地は黄土色で、以前ほど多くはないが、今も駱駝を見かけることの出来る土地だ。2007年久々にラジャスタンを訪れ、ビカネール(Bikaner)からジャイサルメール(Jaisalmer)を訪れ、黄土色の曠野を実見した。しかし歌にある「月の砂漠」を思い起こさせる様な、砂丘のある地形は、希なのだ。パキスタン国境に続くタール砂漠(THAR Desert)をトレックすれば、或いは出会うことが出来るかもしれない。

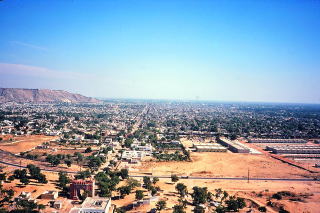

ラジャスタン南部は、黄土色の曠野に突?(とっこつ)とした岩山をぬって、小渓谷や丘陵地帯が続く。黄土色の枯れ果てた大地から赤褐色の岩山があちこち屹立し、その間を棘のある小灌木やブッシュ取り囲む。以外と自然や風景は変化に富んでもいて、例えば、アブー山(Mt. Abu)は、他所と異なり高原の趣ある場所であったりする。

小灌木や棘とげした草むらが遮る土地の岩山や小高い丘に上って眺望を得ると、黄色の大地と霞むグレーの地平線の彼方から、駱駝隊を御した騎馬軍団がやってくる幻を目にする心地さえする。かつて、灌木や草むらのある小渓谷には、虎から羚羊類など多様に生息し、その独特な地形やそこで虎狩りをする王侯の狩猟図は、ムガール朝期のミニアチュールに於いて精緻に描き込まれている。

ウダイプールは、そのラジャスタン州の最も西南グジャラート州の境に位置する町で、かつてこの王領はメーワール国として栄えた。14世紀~19世紀、北インドはイスラム教の強い影響下にあった。取り分け1600年代、デリーのムガル帝国が勢力を伸ばした時期、ムガル帝国とそのイスラム教に対抗してラジャスタンのラージプート-「王の息子」と言う謂い-達は、独立性を主張すると同時に、ヒンドゥー教を熱烈に信仰した。

ヒンドゥー教への篤い信仰と言えば、ウダイプール新市街の寺院を訪れたことがある。寺院の講堂に一人僧侶がいて、訪れると床に据えた太鼓を手にしたばちで打ち鳴らした。神様を呼ぶ出す仕草の様だった。何か日本の天理教の様な新興宗教にもありそうな仕方だった。

ヒンドゥー教への熱烈な信仰と言うことで思い起こすのは、かつてマールワール国と称した、ジョードプル(Jodhpur)を訪れた際、町を見下ろす城塞Meherangarhを温ねた時のことだ。麓の町からつづれおりの道を登り、漸くたどり着いた城門脇には、現在も赤く染められたサティー(寡婦殉死)の手形-1843年、マハラージャ・マン・スィンの後宮婦人らが、落城の際、良人に殉じて火葬に身を投げた証しと言うことだ-が、今も掲げられていた。身を焼き尽くす信仰が、何とも痛々しい。

城内は博物館になっているが、訪れた際オフシーズンと言うこともあり、観光客は居らず城内の広場をリスが足早に駆け抜けるだけであった。城壁から麓を見晴るかすと、目の前をコンドルだか鳶がゆっくり滑空して行った。「武人(つわもの)達の夢のあと」と言った趣で、その武張った豪壮が痛々しいばかりの寂しい場所であった。ラジャスタンと言わずインドの諸侯は、常に他国との緊張の下にあったことが思われた。おそらく彼らの熱烈な信仰は、激しい時代に於ける、現世の幸福と来世での救済への願いではないかと思われる。

この際申し述べておけば「ジョッパーズ」と言う、ゆったり腰を覆い、足首辺でタイトにすぼまる、乗馬ズボン風のパンツがあるが、このパンツの名前はジョードプルから由来していると言われている。主に女性が着用するパンジャー・ブスタイルのパンツも足首で締まっているが、「ジョッパーズ」は、砂漠の姫君が駱駝か馬に騎乗する際に着用したパンツが元なのかもしれない。

ウダイプールは1568年、マハラーナー・ウダイ・シィン二世により拓かれた、都だ。王宮や町は、ピチョーラー(Pichla)湖の湖畔にあり、ウダイ・シィン二世はダムを築くことで湖を拡張し、更に中之島のジャグニワース(Jagniwas)島とジャグマンディル(Jagmandir)島の二島に離宮を造営するなど、宗教と文化の繁栄を願う都市造りをした。湖畔の町は、水の潤いからか、かつての貴人らの優雅さを今日に伝えるかの様に、美的な感覚が随所に遺された町なのだ。

ウダイプール、ピチョーラー湖 余り良い写真がなくて申し訳ない

ここは湖だが、砂漠に水と言えば、オアシスだ。プシュカール(Pushkar)は、近年観光地化が急速に進んでしまったが、オアシスの傍らの小山に登れば、小山の麓にお椀の底に溜まった水のオアシスを囲むすり鉢状に展開される巡礼の町が、一望のうちに見晴るかすことが出来きる。そのオアシスに対して、ウダイプールは水辺に展開する都の様相で、インド中世都市の一典型を形成している。ウダイプールは、ラジャスタン州にありながら、安易に砂漠の国と言うとらえ方には、相応しくないと思わせる場所だ。その風光の明媚さから、ラジャスタン州内では、取り分け観光が盛んな町と見受けられた。

*

初期の旅でわたしは、ジャイプールの王宮博物館を皮切りに、ラジャスタンの王侯文化を展示する城塞や博物館を見て回る楽しさに目覚めた。ジャイプールでは天文台及び王宮建築、博物館にはミニュアチュールに煌びやかな衣装、中でも武具の展示は面白い。

始めて博物館を訪れた時のこと、ミニュアチュール展示室には、神々とアスラや武人の合戦が、緻密に生々しく描かれていた。その絵の中で使われている本物の武具が、後の一部屋に展示されているのだ。そこでは、剣や槍が如何にも殺気だっているのに引き替え、火縄銃類、特に多数展示してある短銃は、日本の戦国期の同じ「短筒」類と比べ、どことなく玩具びた出来で興味深かった。「短筒」と言えば、わたし達は握りの部分が丸くデリンジャー式に曲ったものが一般的だとばかり思って来たが、ここには先込め単発でありながら、オートマチック風の四角ばったデザインの銃まであるのだった。

わたしは、それらが本物だとは思いながら、果たして使用、或いは使用可能な実銃か疑問に思った。展示室入り口脇には宮廷衣装風の衛兵が見張っているのだが、見学者はわたし一人だ。つい一丁の銃に手が伸びて、?(げきてつ)を押し上げると動きオープンの状態で停止した。次いで、銃爪(ひきがね)を引くとカチンと乾いた作動音が、わたし一人の展示室に、やけに大きな音で響いた。やにわ、衛兵がすっとんで来たのだった… 。

80年代後半、ジョドプールからバスでウダイプールへ向かった。直線にすれば200㎞程と踏んでいたが、ウダイプールのバス停に到着すると、すっかり夜になってしまった。早速オート力車で市街に入り、宿を探すことになった。車窓外の町は暗く、様子は全く分からなかった。それが旧市街らしい地区に入ると、水-少し生臭い-の匂いがし、嗅覚で水辺の存在が感じ取れた。嗅覚で湖に近いことが、分かった。最初、力車マンが連れて行ったホテルは、車止めのある立派な玄関で、フロントを尋ねると、係の男性は「しばらく椅子にかけてお待ちください」と丁寧な案内をした。どうも普段泊まる宿とは様子が違うので、こちらから、そこがどの様なホテルか訊ねた。何と町で「第二のホテル」と言う。「どおりで… 」格式も予算も合わないので謝して、別をあたることにしてそこを出た。

ウダイプールは80年代007シリーズ『オクトパシー』の舞台としてモデルになった町だ。中でもジャグニワース島のレイク・パレスは、ホテルとして開業-こここそ「町一番のホテル」-されていて、映画中盗賊団の根城としてスクリーンに映し出されたのだった。そんなことからも、インドの名だたる観光地の一つとされている場所であることが、ご理解頂けるのではないだろうか。ウダイプールは、北インドの宮廷文化を最も磨き上げた都市に感じられた。

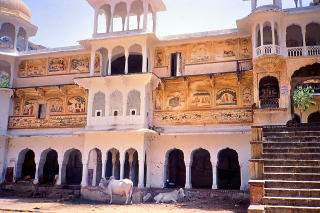

ウダイプールの旧市街は、湖を囲む渓谷上に起伏をもって営まれていることから、坂の多い地形になっている。精緻な彫刻が有名なジャグディシュ寺院(Jgdish Temple)は、坂の多い市街の小高い位置にあり、周囲に旧市街のバザールが広がっている。バラナシ、アグラと比べても雰囲気の違い-地域的特性-を感じることが可能だ。

バラナシ程ではないが入り組んだ町の通りは、緩やかな起伏があり、建物は白を基調に塗られ、所々王宮の装飾やミニアチュールの中にある、馴染みの意匠と同じ絵が描かれている。バザールには衣料品店が並び、目の粗い生地に型押しされた更紗模様や絞染風の布地が色とりどりに吊されていた。店の人に訊くと、ターバンの生地と言うことだった。また、銀細工専門店も軒を並べていて、そのデザインはウダイプール式の意匠でなされていると言う。インド的典型とされるイメージには、ラジャスタンの伝統様式が多く採り入れられている。インドは、ビカネール、ジャイサルメール、ジョドプールなど、地域毎それぞれ地域に応じた、独自の伝統的地域スタイル、デザインがあるのだ。わたし達はインド一般のイメージを抱いているが、デザインは地域毎にそれぞれが細かい違いを持つ意匠があるのだ。

わたし達は、ラジャスタン州内各地の違いまで分からないが、インド亜大陸を次第に南下し、南インドの諸州を旅する様になると、北と南の対比から、各地の特徴が朧気ながら浮かんで来るのだった。ラジャスタン各地を始め北インドのアーリアン的と言うのか、大陸風な感覚に対して、南インドにはインド的でありながら、そこはかとなく東アジア的な要素が感じ取れるものがあるのだ。

今、わたしは「観光」と言うことばを使ったが、このことば程曖昧模糊とし、インドと日本でイメージの異なることばも無いものだ。「観光」と言えば世界各地、取り分け現在の日本で最も発展の見込める産業と意識されているが、インドもアレクサンダー大王東征遡るまでもなく、その人を惹き付ける力がレゾンデートルの一つになっている。

インドでも、一言「観光(Shighseeing)」と言えば通用するが、何を見るのか、土地毎に中身は異なり、そうそう割り切れる旅行にはならない。インドの観光資源は、わたし達が熟知しているとされる「サービス」や「もてなし」とはまるで異なる感覚だ。インドに対する知識・認識の多少を別に、インドと言う国の性格として、「観光」を一般化して語るのが相応しいか分からないのだ。

それはともかく、ウダイプールを訪れて思うのは、この都がインドに関するイメージの美的な一典型を形成する要素に満ちていることだ。あのターバンを巻いた煌びやかな王侯貴族のインドは、明らかにウダイプールを始めラジャスタンの風俗がモデルになっている。

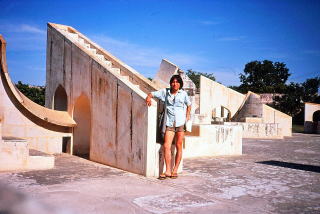

インド旅行の入門コースでは、このジャイプールは、タージマハルのアグラ、ガンジス河畔のバラナシと共に、インド観光の「黄金の三角地帯」と称されている場所の一つだ。せっかくだから、もう少しジャイプールを案内しよう。旧市街から目を転じれば、周囲は小高い丘が囲み、町の東丘を越えた峡谷には、太陽神を祀った寺院の遺構の残るガルタ(Galta-*-)やアンベール(Amber)の城塞など、構築物と周囲の地勢的環境が北インド(中世)文化の特徴的な側面を鮮やかに見せてくれる。わたしとしては、観光スポットを巡りながら地勢(政)学的特性にも注目して頂きたいのだ。

* ガルタ(Galta)に就いては、以前簡単に触れたことがあった。わたしがこの場所を知ったのは、初めてインドに赴く直前、オクタビオ・パスOCTAVIO PAZ(1914~98年)著『-創造の小径-大いなる文法学者の猿‘Les singe grammairien’』(清水憲男訳 1977年 新潮社)を読んでだった。その本の冒頭で、オクタビオ・パスはこんなことを言っている―

わたし達はジャイプール旧市街から歩こう。ガルタは、直線にすれば旧市街から2.5㎞程だ。旧市内を横切りスーラージ・ポール門を出る。間もなく丘を登り、つづれおりの道を下ると沐浴場脇が見える。さらに降り、背後から寺院に行くのが、途中の丘の頂上は見晴らしも良く、小散策でラジャスタンの自然景観を楽しめ、お勧めだ。途中、旧市街の散歩も楽しい。丘を登る途中、猿の群れに遭遇するかもしれない。通常インド、ラジャスタンの猿は、二種類だ。神話的猿神ハヌマーンのモデルとも言われるハヌマーン・ラングール、彼らはシルバー・グレーの体毛に黒い肌、長い尾、性格はおとなしい。それに対して、ニホンザルと酷似したマカクがいる。ニホンザルと良く似た外観のマカクは、性格もニホンザルに似て、食物に意地汚くしばしば人を襲う。ガルタの周辺では、このマカクが徒党を組んで人の様子を伺ったり、周囲に人気がないと威嚇する。注意が必要だ。

何時から、何を切っ掛けにして感覚が変わったのか、しばしば思い起こし、考えるが、分からない。意識して寺院には参拝する様になったのは、観光とは縁のない場所を訪れた際に、行き場を求めてだった。わたしがインドで先ずすることと言えば、身近なところに寺か祠を見つけ手を合わせることだ。当然、ヒンドゥー教徒でもなく、何か特定の宗教を信仰している分けでもない無いわたしでも、手を合わせると異国の地に居ながらこころが落ち着くのだ。それに、歳のせいか早朝に目が覚める。早朝から人が赴ける場所は、多くない。朝起きると先ず、それとなく決めている寺院へ赴き、地元の善男善女らの中に紛れ込む。カルカッタやデリーの様な都会では、宿の近くに寺院は見いだし難いが、インドでは都会でも界隈の何処かに必ず祠があることは言った。そんな無人な祠にも、早朝や決まった時刻には、寺男氏がいる。真鍮の盆に賽銭を上げ、鐘を鳴らし手を合わせる。すると寺男氏は、誰彼の差別無くプラサード(お供物)として、金平糖の様な砂糖菓子など手に乗せてくれる。

左 壁に描かれた絵画、絵は建築に付随されることが多い ガルタの離宮 右 ジャイプール シティーパレスの扉

インドに慣れた旅行者でさえ、さすが母国にいる様な分けには行かない。旅の最中、こころの何処か無意識の一部は、警戒心と言うのか、終始緊張が解けないのだ。宿の自室で自由にしていても、自宅で寛ぐ様なものとは違い、無意識の何処か常に緊張感は緩まない。わたしは近年、年齢のせいもあって、早朝の列車やバスに乗る予定がなくても、勝手知った町でも、早く目が覚めてしまう。そこはやはり異国にいるからなのだろう。

インドで早朝は起き上がる前、しばし寝床の中でその日一日の予定を思い描くことから始める。そしてベッドを下り、先ず寺院か祠へ赴き一日を始める。町を出る前には、賽銭を少し多めにはずむ。寺男氏に「今日、出かける」と告げると、彼はわたしの腕にお守りの紐(聖紐)を巻いて、それとなく旅の安全を祈念してくれる。初めての土地で、早朝宿を出て朝食の前に、辺りに寺院を探し、まず参拝してから後、漸く朝一のチャイに与るのがわたしの習いだ。早朝の寺院は、朝の礼拝に地元の人々も仕事に出かける前に参拝に集まる。そんな時は、地元の人達の末席にあぐらをかいて座り、それとなく主祭壇辺の準備をする様子や集まる地元の人の表情を目にする。朝、地元の人が祈りを捧げに訪れる町の寺院は、巡礼が集まる大寺院とは違い庶民の的な生活の雰囲気に満ちていて、異教徒のわたしでも末席を汚すに躊躇なくいられる。

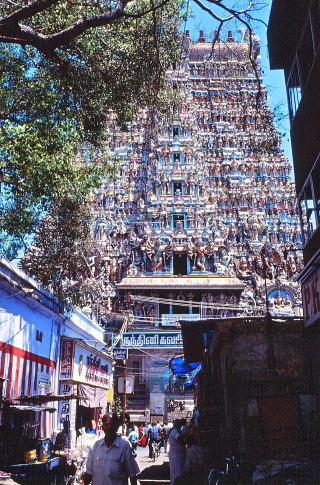

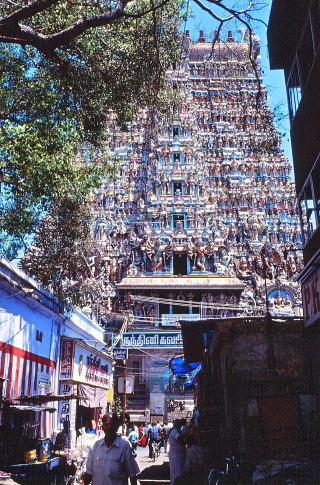

インドに赴いた当初、旅行者のわれわれが、遺跡や観光スポットとは異なる礼拝が行われる寺院に立ち入ることなど、思いもよらないことだった。寺院の活気の中に身を置いたのは、旅の後半たどり着いたタミール州マドゥライで、ミナクシ寺院を訪れた時だった。この寺院はバベルの塔もかくやと言う趣の楼門が有名で、門を潜った先には沐浴場、石の洞窟を思わせる内陣には大きな石像が林立し、香の煙にむせぶなか善男善女が行き交う境内は、ミュージアムから神具、土産物店まで軒を並べる、南インド有数の大寺院だ。この大寺院でも奥所には、異教徒のわたし達は立ち入れない。それ以外なら、自由に参拝が許されている。

インドの寺院において、神の前で人は、例外なく裸足にならねばならない。ミナクシ寺院では、各寺門の脇にある下足預けに履き物を預け札を貰い、参拝する。石の床は、生暖かくうっすらと粘つく感触が、慣れないと些かならず気持ち悪く感じられかもしれない。始めてインドを訪れ、この寺院に参拝する日本人なら、そうした触感だけでなく嗅覚など五感総てを通じて異教感が強く感じられる。参拝は愚か、見学もおちおちすることは出来ないかもしれない。インドではミナクシ寺院に限らず、最初に降り立ったカルカッタの宿の周囲の散策だって、普段の日本の町を歩く様な分けには行かない。まして異教徒のわたし達がヒンドゥー寺院に好んで足を踏み入れるなんてことは、余程ミナクシ寺院の様な観光スポットとして知られている以外は、そうは多くないかもしれない。しかし、インドでは先ず人々のよりどころは、神のいます場所、寺院や祠や、或いは神聖な樹木の根方、家の祭壇だったりする。

わたしが、そんなクンバコーナムに降り立ったのは、ガンガイコンダチョーラプラム(Gangakondachlapuram)を再訪する目的があったからだった。その寺院もこの地にあるのではない。この田舎町から更に北へ35㎞バスに揺られて行かねばならない。ガンガイコンダチョーラプラムは、チョーラ朝、ラージェンドラ1世創建のブリハディーシュワラ寺院(Brihadishwara

Temple-王の名を取ってラージェンドラデェーシュヴァラ寺院とも言う-)ことである。ブリハディーシュワラ寺院と言えば、同名の寺院がタンジャブールにある。そちらは父王による創建だ。こちらも創建後、増築がなされ、父王の寺院にも迫る壮大な建築になっている。この寺院の存在を知ったのは、漸く90年代後半のことだった。前回訪れた際にも、街道から望める寺院は、威容だ。バス停脇には、一軒椰子小屋の茶店があるだけだった。寺院に近づくと、周囲には藪が生い茂り、アプローチは舗装すらされていない村道で、子供の遊び場だった。現在、寺院の周囲はすっかり整備され、藪は刈り取られ観光バス用の駐車場が開け、寺院壁面の修復も行われている最中だ。椰子葺きの茶店はモルタルに変わっている。今だ鄙びた村であることに変わりなく、周囲を見回しても、今もって看板を掲げるホテルはない。規模から言っても、大変な観光資源なのだが、訪ねるに就いては不便なところと言わざるを得ない。街道が整備されているとは言え、単独の旅行者がバスで行く手間は、変わらないのだ。もっとも、寺院以外観るべきものはなく、朝食後ゆっくり出かけても、暗くなる前に宿へ戻れるのが幸いと言うべきか。現地の人々で混み合うローカルバスで往復した。街道を行くローカルバスの窓越しに寺院のヴィマーナが見える。その大きさは、辺りの田舎びた風景の中に在って、不釣り合いな量塊性を見せている。それを目にするだけで、何か凄いものに出会えることが予感され、五体に電光が走る。

この寺院は、世界遺産になっているタンジャブールの父王による寺院と共に、現在は実際に礼拝を行う寺院としては活用されていない、遺跡なのだ。もちろん、わたし達は実際に祈りの捧げられている寺院だろうと、遺跡であるとに関わらず、敬意を失することのない様に接する分けだが、遺跡と言うことなら「遠慮無く見れる」と言った、意識が兆して無いとは言えない。有名な遺跡に関して、遙々来たのだし「見落とすまい」と言った欲の突っ張った意識が、ほんの僅かながら無いではないのだ。生きた寺院では、礼拝を執り行っていてもいなくても、こちらには神の近くにいる、おそれと安心があるのだ。信仰の場に立ち会えるだけで、何ものにも代え難い経験をさせて貰っている感覚だ。

生きた寺院と遺跡として公開されている寺院とでは、寺院それ自体から発せられる感覚に、明らかな違いがあるのだった。インドを訪れ、生きた寺院に触れず、歴史的な遺跡や観光スポットのみ訪れることも不可能ではないだろう。しかし、インドを訪ねるとは、遺跡を温ねることではだけではない。インドに於いて、土地の人々とヒンドゥー教を目の当たりにすることが無くては、インドの大事なたましいに触れずに終わると言うことになる。「インドの旅と観るべきものは最高だが、人に邪魔されて… 」と言う慨嘆を、かつて多くの日本人旅行者の口から聞いたものだが、旅行や観光が人-現地-のいない遺跡や博物館、ホテルに限定されるとしたら、わざわざインドまで行く意味など無いではないか。

上・左右 ガンガイコンダーチョーラープラム 下・左右 マドライ ミナクシ・寺院 寺院も街中と郊外では、やはり違う

上・左右 ガンガイコンダーチョーラープラム 下・左右 マドライ ミナクシ・寺院 寺院も街中と郊外では、やはり違う

短期のツァーでもバラナシを訪れ、ガンジス河畔には行くはずだ。そこはインドの自然と歴史に触れる場所であると同じく、インドの人々には祈りの場所なのだ。わたし達が大河を目にし感動するのは、インドの人々が祈りを捧げる場所の聖なる感覚に触れて、言い知れない思いに引き込まれるからだろう。わたしは、長年インドに拘って来たが、自然と人と言ったインドの核心には、わたし達には言い知れぬ、力-信仰心-がある様に感じている。それを普遍的な宗教性と言っても良いし、それをインドたる精神性とも言うことが出来るのではないか。人事ではどうにもならないものから受ける、不可思議なパワーと言っても良いもの。こうした思いをわたしは、始めて披瀝した。おそらく「インドの精神性」と言ったことを口走れば、如何にもインドを神秘化するオカルト趣味と批判、警戒されるのを知っているからだ。せめてわたしの拙い実体験をもって語れば、わたしが神秘化する様な意図をもっていないことがお分かり頂けるのではないかと、今は思っている。インドでは外国人旅行者が訪れるところは、遺跡の様な廃墟-例えば、ハンピの様なところ-でも、何らかのかたちで宗教的施設あるいは寺院と同等の神域的な場所になっている。遺跡であっても、外国人旅行者はともかくとして、インド人には神聖なところと意識されているのだ。

インドに於いて旅行は、観光地を訪れてするレジャーとは、趣が異なっている。インドでも、近年旅行ブームの最中にあり、都会と言わず地方都市には、旅行者が目立つ様になったが、所用で旅行している者以外は、先ず土地の名刹へ詣でるのを忘れない。インドで旅行は、どこか「巡礼」の趣が拭えないのだ。かつてわたし達の遠い祖先が江戸時代「伊勢参り」を敢行した際も、神詣でを目的にして、旅の愉しみを発見したことを思い起こせば、似ているかもしれない。

それなのに、わたし達日本人は、生真面目過ぎると言うのか、勝って気儘が苦手の様だ。常識とか一般的な公準とか法則や決まりに照らさなければ、自分の方向を決めたがらない。旅の様な自由な行為ですら「ガイド・ブックには… 」と言った、何か目標や指針に従おうとする。わたしにも、その気がなきにしもあらずだから分かる。まして、ガイド・ブックに記載してある名所、旧跡、観光スポットを可能な限り歩き尽くすのは、インドの様に広い-日本より-世界では、エライことなのだ。

今、わたしはハネムーンなどの様な、旅程10日とか、二週間程のツァーに就いて言うつもりはない-弾丸ツァーも悪く無い-。わたしが想定するのは、訳も分からず日本からデリーやカルカッタに到着して、翌日には観光をしようとする旅行者達のことのだ。到着がカルカッタになら一番最初にカーリー・ガートへ行くかもしれない。デリーなら、チャンドニ・チョウクからレッド・フォート、ジャマー・マスジッドを観光するだろう。当日午後、更に別な観光をしたとして、ガイド・ブック記載のスポットをおおよそもれなく-変な言い方だが-廻るとしたら、最短でも三日間、陽のある日中は観光に費やさねばならない。そんな旅行を仮に一月インドで行うとしたら、寿命を短くすることになりかねない。わたしがインド行きを始めた80年代は、バックパック・ブームがブレイクした時代だ。カルカッタのサダルストリートには、多くの日本人旅行者が後先考えず押し寄せた。わたしや彼ら、彼女らは、日がな一日宿と数十メートル先のストリート辺、精々出歩いてもニュー・マーケット周辺-徒歩で10分程-を恐れ恐れ冷やかし、食事時には日本のインスタント食品より不味いチャイニーズやインド式ジャンク・フードを買い食いして、ロッジの供用スペースで小グループを作り「まったり」していたものだ。聊か「夏休みの民宿風」に見えもし、侮蔑の対象にする上から目線の訳知り発言もあった。

しかし、カルカッタのサダルストリートに漂うインド的な「人臭さ」は、インド広と言えど他にはないカルカッタの体臭で、それを嗅ぐことが出来るのも、ここまで来たからこそ、旅の効用だ。宿とストリートの限られた一ブロックが誠にインド的濃密さに満ちている。広いインド亜大陸でも例を見ない独特の空間だ。わたしの実感を申し述べれば、ここを体験するだけでも、インドいやカルカッタへ来る価値があると言うものだ。

下・左右 マドライ、ミナクシ寺院 南インドのゴプラム こうして見ると北インドの寺院との違いが分かる

もう一つ、わたし達自身の不思議は、余程のことが無い限り他人とコミュニケーションをとらないことだ。家の外、仕事場以外で挨拶を交わす人は、多くないと思うがどうだろう。それに反して、わたしはインドに行くと誰彼無く挨拶する。日本人は照れ屋でコミュニケーション下手だから、こちらも様子、頃合いを見つけなくてはならない。インドに多くなった韓国人は、日本人以上に旅慣れないのか単独行動をせず、英語で声をかけてもシカトされることが多々ある。ともかく、現地人とその他の旅行者には、声をかけることにしている。インドでは、人と出会うのも旅の愉しみだからだ。

そんなわたしでも、しばしば旅行者と交友の機会が持てない場所にいることがあり、ただでさえくたびれ、屋外は暑いので安宿のベッドで、一人ぼんやり過ごすことになる。寝台があるだけの鉄の格子のはまった、暗い部屋を、ガイド・ブックは「独房の様な…」と評していたが、実にいい得てると思うのだ。そんな場所で、ぽつ念と一人何もせず過ごしていると、わたしも‘What

am I doing here?’-Bruce Chatwin-(1999年 角川書店)と、自問せずにはいられない。この無聊感、これも旅の効用だ。普通の日常では、めったにないことだと思った。わたしも家にいれば、草むしりや落ち葉を掃くとか、家事をしたり、一人自室にいる時は、大抵音楽を聴くか、本など手にする。こうしてパソコンのキーを叩くなど、何もせずぼんやり思い浮かぶ想念に身を任せる時間は、殆ど持つことはないものなのだ。また旅先で、何もせず宿に居ることを怠惰とする感覚から、彼方此方観光に歩き回っていたらどうか。普段以上にアドレナリンが分泌され、内省的ではいられない。ところが、インドでは何もしない、出来ない時間がある。それも旅の効用なんて、インドは予想外な国だ。

途中駅から、長距離の夜行寝台に乗るべく駅で、列車を待つ時ほどどうして良いか途方に暮れるのだ。旅をしている以上、避けることの出来ないことだが、何度も経験しながら、慣れることが出来ないでいる。インドでの列車旅行は、余裕をもって駅に行き、乗る列車の入車するホームを確認し、自分の寝台のある車両の位置まで考慮しておく必要がある。ともかく、列車に乗り込んで、車掌の手にする乗客リストで確認されるまで、不安と緊張が解けない。それまでの列車を待つ間が、やたらに長いのだ。それでいて、更に不思議に思ったことがある。それは駅のホームで、リュックを傍らにして待つわたしの側には、当然インド人の待ち人も居て、何かのタイミングで言葉を交わすことがある。そんな彼らと「何所へ行くのか」「所用は何か」と言ったことばを交わして、何時来るとも分からない列車を待つ。それで幾らかは、超間延びした時間を遣り過ごせ、聊かでも異国の駅で一人列車を待つ心細さや緊張を和らげることがあるのだ。旅に緊張や心細さは拭いがたいとは言え、列車がホームに入るなり-停止する前から-群衆が殺気走り、車両に殺到する。気弱におっとり構えていたら、自分の車両、寝台にはたどり着けない恐怖がある。漸く乗り込んで、切符をチェックして我に帰ると、先程までホームで付き合ってくれたインド人は、同じ車両は愚か何所にも気配は無い。別な列車に乗る為にホームに居たのか、或いは出迎えにでも来ていたのか。

クンバコーナム クリシナ寺院はアーケードから入る。南インドの鄙びた町の寺

クンバコーナム クリシナ寺院はアーケードから入る。南インドの鄙びた町の寺

わたしは思った、遙々インドに来た旅行者を寂しがらせない為に、そして、少しでも緊張せずに居られる様、インドの神様が変身でもして-インドの神々は、しばしば化身する-現れたに違いないと。日本では考えられない出来事は、奇跡的な建築や寺院にばかりあるのでは無いのだ。

今回「旅に於ける心の変化」と言った趣で、随筆風に-筆任せに-書き進めた。わたし達にとって「インドとは、或いは旅とは、何なのだろう?」と、しばしば自問するのだが、今もって分からない。オクタビオ・パスは「何も問わず、大いなる流れに身を任し」歩き始めよと言う。

(*)文中で、オクタビオ・パスの『大いなる文法学者の猿』を引用したが、同じ「創造の小径」シリーズには、J.M.G.ル・クレジオ『悪魔祓い(HAi)』(高山鉄男訳 1975年 新潮社)もある。最近、文庫(岩波)にもなって、手軽に読むことが出来る様になった。

『悪魔祓い(HAi)』は、アマゾン奥地のインディオによる文明や文化から隔絶した生き方を詩的に綴る文章と、グラフィックな図版で構成した本だが、本の冒頭クレジオは、現代文明を批判して言っている。―

<インディオ世界との出会いは、今日もはや贅沢ごとではない。現代世界に生じている事を理解しようと望むものにとって、それは必要事となった。理解することはなんでもないことだ。そうではなくて、あらゆる暗い通路の果てまで行こうとすること、扉をいくつか開けようと試みること。つまりは結局は生き延びようと試みることだ。>

わたしもクレジオに習って、インドと出会うことは「贅沢ごと」ではないと言おう。生き延びる、行為だ。インド旅行と言うのは、どう考えても「観光旅行」とは、分けの違う企てなのだ。「インディオ、インディアン」と言う呼称が、今日あることの経緯までは、述べるまでもないと思うが、しかし、この符合が単なる偶然と言うには、筆舌に尽くし難いものがあることは、念頭に置いておこう。そして、何時の時代にあっても、インドはわれわれ(人)にとって、根源的な世界でありつづけていることも。

2013年初冬 マンゴーハネダ

トップページに戻る

ガルタへ下る丘上の寺院

ガルタへ下る丘上の寺院 ガルタへ下る丘上の寺院

ガルタへ下る丘上の寺院