インド・音楽・逸文

インド「音楽」の愉しみ-カセット、CD、エレクトリック・ギター-

砂漠の音

先ず最初に、二枚のCDから始めたい。その一枚 Music From The Desert of India‘Ravanbattba Instrumental’と言うタイトル。その題名の下にはA

String Instrumental Very Nice Pease Ful とコピーが入っている。購入したのは、ラジャスタン州Jaisalmer旧市街だった。

その日、城内をを出て何時もの散歩コース、城門前「馬揃え」広場前にあるカフェで昼食を終え、旧市街へ出てみることにした。顔見知りの地元の男性が旧市街までの道を訊ねると、近くにいたバイクの男性に「ハベリまで乗せて行っちゃ、くれないか」と声をかけてくれた。バイクの後ろに乗って10分程、旧市街まで連れていってくれた。旧市街も城と同じにサンド・ベージュ一色、砂漠にある中世の町の面影、雰囲気を今日に伝える。この旧市街には「ハベリ」と言う、豪商の町屋が残されているのだ。ジャイサルメール滞在に就いては、既に旅の記述で触れている。是非、そちらも読んで欲しい。

さて、ハベリを二カ所見学して旧市街の広場で休憩していると、物売りの男性が近づいて来た。最初、近くにいた外国人旅行者に買い物を勧め、次いでわたしにも声をかけて来た。彼はCDを手にし、CDジャケットの写真に写っているのが演奏者で、兄だと言い「今日は、もう仕舞いにするから、安くしておく」と言う。同じCDは、城門前「馬揃え」広場辺の土産物屋でも見た憶えがあったものだ。何れ買って見ようと思っていたので、今その物売りの男性から買った。これも、また旅の思い出に残ると思った。

「ラージプート」と言われるラジャスタンの人々は、独特な風俗でも知られている。さすがに現代では、普通の庶民が普段民族衣装を着ている分けではない。それでも80年代、ローカル・バスでこの地を長距離移動をした際、ちょっとした町毎、乗り降りする人達の服装は、土地毎に違って見えた。男性は立派な髭を蓄え、大きなターバンを頭に、丈が短く脇で合わせるスタンドカラーのシャツを着て、ドーティーの人も希では無かった。女性達は皆サリーで、襟から頭部まで凝った銀製装身具を帯びていて、地域毎特徴があった。

ある町のバス・スタンドで乗り合わせたおじさんのターバンは大きなドーナッツを思わせた。驚いて見ていると、そのおじさんはにっこり笑顔でターバンを帽子を取る様に脱いで、こちらに差し出した。それは、巻きの大きなターバンにも関わらず、モスリンの様な織り目の粗い生地で、とても軽く風通しも良いのだった。大体、重たければ帽子の様に常時かぶってはいられない。今、そうした民族衣装は、駱駝祭りや砂漠のフェスティバルなど、特別な時しか見ることは出来なくなった。

実はそんな装いに目を留めるには、理由がある。ヨーロッパ、特に東ヨーロッパでジプシー(ロマ)と呼ばれる人々をご存じだろうか。彼らの発祥の地がインド西部、グジャラートからラジャスタン辺と言われ、そこで鍛冶を生業にしていたカーストが起源と聞いたことがあった。近年、ロマの人々を描いた映画もあるのだが、それらを見ていると、どことなく、インド西部の人々との共通点を感じないでもないのだが、事実はそう簡単ではないらしい(ジュディス・オークリー『旅するジプシーの人類学』木内信敬訳1986年 晶文社)。そのジプシーと言えば、ヴァイオリンの演奏と激しい動きのダンス、音楽が知られている。スペインのフラメンコも、もとはジプシーの歌舞音曲に由来していると良く言われるが、起源を極めるとなるとこれまた簡単ではない。音楽とダンスと言えば、インドでも盛んだ。そんなところにも共通性がある様に思っていた。

またこの地域には、楽器の一種で、口琴-マウス・ハープ-が残っている。口琴とは、薄い金属板を口に挟み、一端を指で弾いて「ビーン」と言う音をさせる楽器だ。どう言う分けか世界各地-どちらかと言えば辺境な土地-に分布している。60年代半ば、量産されたイタリア製西部劇のテーマ音楽や効果として、印象的に使われた。それがインドでは、ラジャスタン州にもあるのだ。小さな、薄い鉄板を加工するだけのものだが、鉄を扱うところがジプシーとも無関係でなさそうなのだが… 。以前、南インドで土地の人と明らかに異なる個性の移動民を目にしたことがある。地元の人達は、彼ら移動民をはっきり英語で「ジプシー・ピープル」と呼んでいた。男は蓬髪で褌一丁、何故か火縄銃や錆びたサーベルを持っていた。女性や子供も蓬髪で、リスの剥製を観光客に売っていた。男女ともに嗄れ声で話していた。確かに彼らは、ジプシーのステロ・タイプに合わないでは無いことに、驚きだった。ジプシーのインド起源を目の当たりにした気分だったのだ。そこから、ジプシー音楽のもとになる-源・ジプシー音楽-が、今もタール砂漠の何所かの村に残る、ラジャスタンの音楽がそれじゃないかと、夢想していた。

左 この男性からCDを買う

Music From The Desert of India‘Ravanbattba Instrumental’を帰国後家で聴いた。

一聴するに、何とももの悲しげな音色だった。砂漠の風が吹き上げた砂、それがトタンの屋根を震わせ乾いた音をさせている様な、砂漠の中に打ち棄てられた人達の、消滅寸前のささやきにも感じられる音色だった。ジプシーの特性と予想させる様な、情熱的なエネルギーは露ほども感じることは出来ない。また「ラージプート」と言う、独立心旺盛な武人の面影もとうてい伝わってこない音。廃墟をわたる風が、千切れそうな何かを吹き煽り、それが風に舞い音を出したと言う趣で、わたし達に「風前の灯火」と言うことばがあるが、正にそれを思わせる。わたしは、そんな悲哀を感じさせる音を悪く無いと思った。

わたしはそんな哀切な音を思い、ある日CDプレーヤーにディスクを入れた。スタート・ボタンを押して待ったが、一向音楽は再生されない。再度、ボタンを押しても音は出てこない。見ると、何とデータは風にでも吹き払われたのか、消滅しているではないか! 。帰国して、このCDを聴いたのは、精々多く見積もっても10回程度だ。これまで普通に聴けたCDの中身(データ)が消滅するなんて(!)如何にもその音楽のかそけさに見合うことにも思えるのだった。

今、都心のCDショップで「ワールド・ミュージック」のコーナーへ行けば、インドはもとより至る所、民族音楽のCDが何枚かは揃う。多分、ラジャスタン地方で採集された音楽も入手可能なはずだ。それでも、わたしとしては、ジャイサルメールを再訪して、またあの行商人から同じCDを買いたいと思っている。もちろん、今度はPCにデータを取り込み、コピーを作ることは忘れない。

ニュー・エイジのサウンド

二枚目のCDはPrem Joshua &Manish Vyas ‘Water Dawn the Ganges’(MUSIC TODAY PJ02009 )。このCDも旅の始めジャイサルメールに次いで訪れた、ラジャスタン州プシュカールで入手した。このCDはインド人富裕層や外国人旅行者向きに、制作されたものだろう。と言うのも、値段Rs.295、ホテル一泊分にも匹敵する高価なものになっているからで、先のCDの様にデータが消えると言うこともなく、普通に聴くことが出来る。日本で流通するCDのクオリティーを持っている。

このCDの音楽は、New Age音楽とカテゴライズされいて、日本で言うところのヒーリング・ミュージックに匹敵する内容だ。シタール、タブラ、バーンスリと言うインド伝統楽器にシンセサイザーなど電子楽器による音をミックスし、大河ガンジスの流れを源流から蕩々と河口まで辿る、大河の流れをイメージして作られた音楽だ。発行がデリーと言うことからも分かる様に、最も現代的な感覚のインドを感じさせるCDと言えるのでは無いだろうか。

このCDを入手した時も、小さな出会いがあった。ある日、プシュカールのオアシスの様な小さな湖を取り巻くバザールを散歩していた。バザールの端に来ると音楽がきこえた。CD店があったのだ。店先には椅子が置いてあり白人の旅行者が二人腰掛け、音楽を聴いていた。わたしもそこに腰掛け、スピーカーから流れる音楽に耳を傾けた。二人の白人は、再生された音楽をしばらく聴くと、店の者に別なCDに換えさせ聴きつづけた。何度もCDを換え、漸く数枚を選び出し買って行った。その時、彼らが選んだCDは、今わたしが聴いているものとは違い、インド版のヒップ・ホップ風の、尖った音楽だった。

後日、散歩の途中またしても彼らに会った。今度は初対面ではないので挨拶し、一緒にお茶をすることにした。二人のうち一人は、北ドイツの何所かの放送局員とのことだった。もう一人は、薔薇の花冠をした髑髏のTシャツを着ていて、国でベース奏者だと放送局員の彼が紹介した。わたしはTシャツのイラストがGretefulDeadのトレイド・マークなことは、一目見て分かっていた。彼ら二人で旅をしているのかどうか、分からない。二人はドイツ語で話しているので、ベース奏者の彼には、へフナ-のベース-ビートルズのポール・マッカートニーが有名にした、ドイツのメーカー-を弾いているのか訊ねた。彼の応えは「もちろん、へフナ-は好きで弾くけれど、普段はスタインバーガーを弾いている」と言い、小さなカンを取り出して鼻に嗅ぎたばこを詰め込んだ。わたしは嗅ぎたばこをする人を、初めて目前にした。

‘Water Dawn the Ganges’と同種のCDは、近年数多く作られていて、バラナシのチョウクでも同種の音楽が流れていた。この様な音楽をバックに路地を歩いていると、自分が物語の中に入ってしまった昂ぶりすらなきにしもあらず、と言う不思議な感覚があった。しかし、これがインドの-一般的な-民衆の音楽かと言えば、まるで違う。これは日本のTVで放送される世界遺産や観光案内番組の映像にBGMとして流れる音楽だ。想像するに、ドイツの放送局員が、この手のCDを選ばなかったのが、分からないではない。

われわれは、この音楽とラジャスタンの鄙びた民族音楽の間を行き来しているのだろうか。どちらもインドの音楽の典型とは、違う。二つの音楽の間には、ラヴィ・シャンカルの様な古典音楽からインド映画のダンス・ミュージックや挿入歌-1960年代、日活青春映画の男女が歌う様な-が、あるに違いない。どれがインド音楽の典型かは、明確に答えられない。

音楽体感

ビートルズやロック体験後、インド音楽を意識して聴き始めたのは、高校から大学生になってからだった。1970年代、FMラジオで故・小泉文夫氏-氏はインド留学をしている-の解説で、世界の民族音楽を紹介する番組があった。当時、ラジオに対する需要は今より密で、BGMにラジオをかけることもありふれていた。そこで紹介される民族音楽は、われわれが聴いて楽しむ音楽と言うより、採集された民族資料に近い感覚ではあったが、実際に聴きながら解説されるので貴重な体験だった。

大学でのM先生のゼミで、先生所蔵の古典インド音楽のLPレコードで、ラーガを聴く機会があった。当時、ゼミでの主要な研究分野は、インドとは縁の薄い領域だったが、M先生はアフガニスタンにおける考古・美術史を研究していることからインドへの関心も深かった。LPレコード片面には、ラーガの演奏一曲収まっていた。その頃には、インド音楽がどの様なものかは、おおよその印象は持っていた。社会人になってからだが、ある時全くインド音楽を知らない人に、インドの音楽を聴かせた経験があった。その際の反応は「沖縄の音楽だと思った」と言う、意外なものだった。民族固有の音楽は、地域(世界)が変わると、容易には、認知されないものだと思った。

80年代後半、デリー、パハルガンジ(メイン・バザール)に半月ほど滞在した。好んでではなく、日本で取得可能な3ヶ月のヴィザの延長をしなくてはならず、やたらなところへの移動は、差し控えていたからだ。時期も雨季を迎える直前で、インドの暑さがいや増す頃だった。水のシャワーさえ、始め日中熱せられお湯が一瞬出るので、気をつけなければならない。さすが観光客は稀少、昼間バザールの人影は途絶えた。地元インドの人々ですら、日中の外出は控え、完全に日が落ちてから漸く買い物で人が行き交う。陽が落ちても気温が下がる気配は、全くなかった。日に一度は行く食堂の主人や従業員も無理せず、ビジネスより普段の下町生活をしている様に感じられた。食堂にはラジカセがあり、常時インド歌謡が鳴っていた。ある時、日本人旅行者が買ったカセットを持ってきて、店のラジカセに入れた。シタール演奏によるインド古典音楽だった。そのカセットは数分鳴ると、店の主人は顔をしかめて「こりゃ、駄目だ」とばかりカセットを取り出し、旅行者に突き返し、再びもとのキンキン声のインド歌謡を鳴らしてしまった。思えば、パハルガンジでもチャンドニ・チョウクでもインドの至る所、バザールから家庭の居間に至るまで、BGMはインド歌謡一色なのだ。インドの町で、ラヴィ・シャンカル風のシタール演奏を聴く機会は皆無だった。

週末のことだ、パハルガンジの奥まったT字路に、日本の盆踊りを思わせる屋台が組み上げられた。町民の納涼音楽舞台だった。その夜、外出から戻ると、舞台には中年男性歌手と彼に率いられた楽団が、パワフルな音楽をバザール中に振りまいていた。インド歌謡の楽団は、シタール、タブラなど伝統楽器に西洋楽器のトランペットにサクソフォン、キーボード、さらにヴァイオリンによるストリングスもまで加え、厚みのあるサウンドだ。とりわけ、リズム・セクションは、ドラムス・セットまで揃った迫力で、乗りの良いダンサブルな曲を演奏する。ヴォーカルの恰幅良い中年男性歌手は、圧倒的パワーで観客やバンドをリードしていた。その歌謡スタイルは、今にして思えば、ムガル朝の古都(サルタナット)デリーらしい、イスラミックなサウンド(Qawwali)だった。

この時、デリー滞在では、バザールでもオート力車、バスに乗ってもインド歌謡が聴けた。同じ曲が馴染みの食堂でもかかっていた。その曲がヒット中の映画音楽と、教えられた。映画の反響とその作品の音楽、挿入歌のヒットには、関係が深いことも分かった。このデリーでの滞在を期に、それまで雑音としてしか感じられなかったヒンディー歌謡が心地よく聴ける様になった。デリーの庶民が好んだ、この時のヒット曲のテープを買って、帰国した。

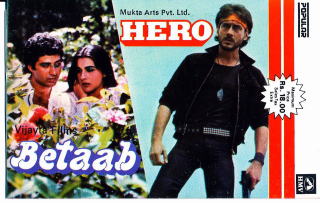

そのカセットには、A面にロマンチック路線のBetaab :Laxmiant Pyarelal 、B面には、アクションヒーローものHero:Rahul Dev Burman 歌詞は両面ともAnand Bakshiによるサントラ・カセットだ。ヒンディー語の歌詞は分からないが、曲調で何とか察しがつく。取り分け高音を出して歌う女性の歌は、ロマンチックな思いを表現してることは間違いない。男女による掛け合い、デュエットもあり、それは日本とまるで曲調が異なりながら、何所か60年代日活映画の趣すら感じないではなかった。こんな経験が、わたしのインド音楽のイメージを180度変えた。

インド亜大陸は、多言語な国だからだろうか、音楽も多彩な国だ。ことに庶民が好む流行音楽の「乗りの良さ」は、見事だ。映画に必ずダンス・シーンがあることでも分かるが、インド音楽の複雑なリズム構成「ターラ」-これまた「ラーガ」同様、良く分からない-とも、無関係ではないはずだ。

南インドの音楽-カルナティック-に出会う

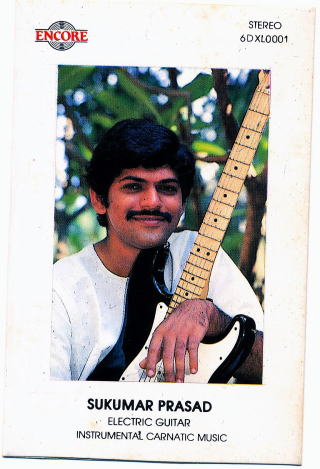

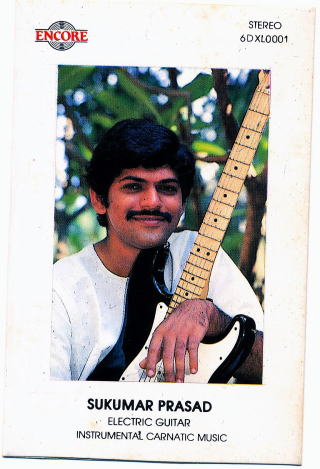

その旅では、デリー滞在の後、別なカセットも買った。旅も終盤、マドラス(チェンナイ)の宿から大通りへ出たところに地元のカセット屋を発見し、暇つぶしに店に入った。壁に並んだカセットは、皆インド風のエキゾチックなパッケージだったが、それを見ても中身の音楽は分からない。店員が一つカセットを奨めるので、そのジャケット写真を見ると、髭の若者がエレキ・ギターを抱えていた。それが珍しく、特別期待せず買った。

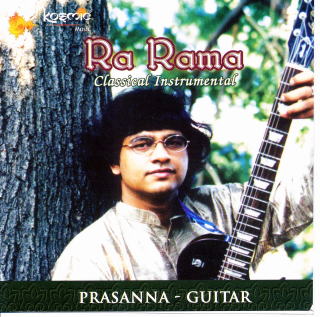

そのカセットSUKMAR PRASAD‘Electric Guitar Instrumeal Carnatic Music’を帰国して聴くと、驚くべきサウンドなのだ。何しろ、エレキ・ギターで南インドの古典音楽を演奏しているのだ。このカセットに出会うまで、インドでエレキ・ギターを使用して古典音楽を演奏する人がいるなんて、想像だにしていなかった。(*)

このカセットを聴いて、わたしは早速古い-唯一のインド音楽解説書-『インド音楽』(H.Aポプレイ著 関鼎訳 1966年 音楽之友社)を読み返した。そして、インド古典音楽には、大きく北インドの「ヒンドスタニィ」と南インド「カルナティック(Karnatic)」の二系統に分かれていることを知った。

北インドの古典音楽-われわれの(一応)良く知るラヴィ・シャンカルの音楽がこれだ-は、ほぼムガール朝期に大成されたもので、アクバル帝の時代(1542~1606年)に盛期を迎え、伝説的な楽聖ターン・センもアクバル帝の宮廷で歌っている。北インドの古典音楽は、ラヴィ・シャンカルの演奏が代表する様に、シタールの音色とタブラが特徴的で、それにタンブーラ(ベース)を加えたトリオ演奏が良く知られている。シタールの弦を弾くハーモニクスで始まり、やや間をおいてタブラがリズムを刻んで行く。緩やかに始まりゆっくり高まり超絶的なソロ演奏のパートや掛け合いがピークをなす。非常に微妙で複雑、かつ変化に富んでいる印象は、われわれ日本人にはインド音楽の典型としてインプットされている。

一方、南インドの音楽Karnaticはどうか。ポプレイの本によれば、南インドの王朝-年代的にはアクバル帝以降-王朝毎それぞれ音楽を重用していて、地域的特性がある様だ。最も、北インドの音楽同様、こちらも詳細は分からない。ともかく、北インドとは異なる系統の音楽ではあることが、カセットに出会い聴き知ったと言う分けだ。最も、プラサドの演奏はシタールではなくエレキ・ギターを用いていることによるためか、複雑・微妙な北インドの音楽ヒンドスタニィに比べ、南の音楽は鄙びた印象を持った。古典音楽にエレキ・ギターと言う取り合わせもが正にそうだが、南インドの音楽では楽器構成が、北とは明らかに異なる。基本トリオにヴァイオリンが加わったり、タブラ以外の太鼓・打楽器類が加わる。演奏時間も小作りにまとめられていて、ヒンドスタニィほど微妙さに富んではいない。しかし、やはり何と言ってもエレキ・ギター(西洋楽器)を弾いて古典音楽を演奏するのは、インドはもとよりアジアに於いても、南インドの音楽家しか考えられない。

北インドの古典音楽ヒンドスタニィは、ムガル朝期に頂点を迎えた。ムガル朝の王様達は、ペルシャ辺を父祖の地として、憧れつづけた。宮廷にはペルシャ人も多く登庸し、イスラーム教を信仰しながらインド土着の文化や宗教を融合し、ムガル独自の文化を形成した。現在のインド音楽、とりわけヒンドスタニィには、イスラムの影響は感じられない。インドにおいてイスラム系の音楽は、古典音楽とは別に確立されている。

一方、南インドの古典音楽カルナティックは、どうか。カルナティック-カルナ地方風-と言うからは、現在の南インドカルナタカ州辺と深い関わりがあるのだろうか。現代のカルナタカ州の州都は「インドのシリコン・バレー」とも称されるバンガロールだが、100㎞ほど西南に位置するマイソールが古都の面影を今に伝えている。マイソール王朝は14世紀に遡るそうだが、1947年の独立までカルナタカ州-カンナダ語を言語とする州-の三分の一をマイソールの藩王(ウッディヤール家)が治めていた。マイソールの藩王は、大変開明的な王様で、英国統治時代も王領は、近代化を進め大変繁栄したと言う。わたしの個人的見解だが、その時代に音楽にも近代性(西欧の)を採り入れた様な気がしてる。

マイソールで地元の若者と話をしたことがある。その若者は、読書好きでスイフト『ガリバー旅行記』が面白かったと言うのだった。また、トルストイ『戦争と平和』も英訳で読んでいて、マイソールの公立図書館は、良い本が揃っていると言っていた。現在も市には、王宮のほか時計塔(Silver Jubilee Clock Tower)やホール(Rangacharlu Memorial Hall)があり、それらは英国風のレトロな建築だ。建物の周囲は公園風に整備されている。そこを散歩していて、ベンチで若者が読書しているところを目撃し、マイソールの人達は、向学心があるのだと感じた。

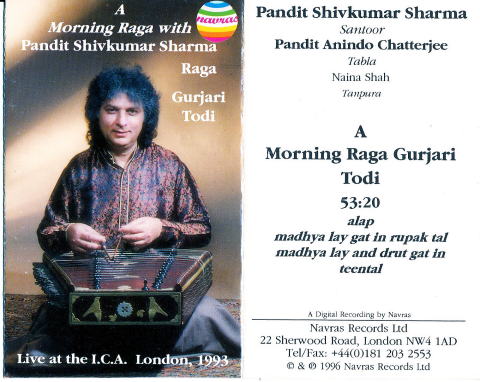

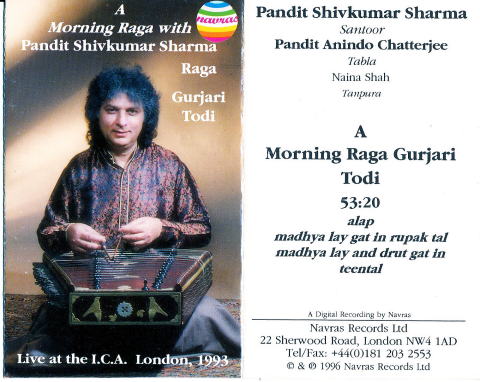

1997年、古い楽器の展示もあると言うので、そんなマイソールの王宮近くにあるJaganmohan Palace and Art Galleryを訪ねた。古い楽器とは、ダルシマーのことで、その楽器を見に訪ねたのだった。わたしは1997年の訪問まで、サントゥールの存在を知らなかった。旅行中、レストランで聴き慣れない楽器のテープが流れているのを聴いていて、その楽器が「サントゥール」とインド人が教えてくれたのが最初だった。その後、マドラスでサントゥールの演奏カセットも入手した。ダルシマーを現在インドで「サントゥール(Santoor)」と呼んでいる。ダルシマーがサントゥールかどうか、確かめたかったのだ。今、ポプレイ『インド音楽』によれば、インド式ダルシマーは、アフガニスタンのラバーブが発展したものとしている。現在インドではSantoorと言う-多分ペルシャ風の呼び方だろう-が普通になっているが、この本では使われていない。本で紹介されているものは、アイリッシュ・ハープ風アウトライン型の胴に多数弦が張られ、それを細い桴で叩き音を出す楽器だ。

このサントゥールやダルシマーと同じ楽器に、ツィターがある。年配の方なら、アントン・カラスによる映画『第三の男』のテーマ曲をご存じのはずだ。『第三の男』は、第二次大戦直後、連合軍の占領下ウイーンを舞台にした、グレアム・グリーンの同名ミステリーの映画化だ。映画-わたしはリアル・タイムで観たのではない、一応-では「大観覧車」をバックにツィターで演奏するテーマ曲が、戦後の暗さを秘めた作品にも関わらず、気分を高揚させ、一度聴けば記憶に残る名曲だ。ウィーンを舞台にした映画のテーマ曲と言うことで、ワルツを意識した曲だ。ウイーンは大戦前「オーストリア・ハンガリー帝国」と言われ、東ヨーロッパにも開いていた。そこでツィターも東から入って来たのかもしれない。このテーマ曲は近年TVで、ビールのCFに使われている。聴けば直ぐそれと分かるはずだ。ツィターこそ、正にサントゥールなのだ。

97年の旅で、帰途出会ったKさん(長年世界各地を歩いている、日本人旅行者)と音楽の話をしていて、サントゥールに言及すると、Kさんは日本の街頭で演奏すべく、サントゥールをインドから持ち帰ったそうだ。しかし、雑踏する街頭での演奏では、音が小さく通行人の耳に入り難いとのことだった。そう言えば今回、90年代半ば楽器業界誌の仕事をしている時、楽器店で鍵盤付の箱形ハープを見たことを思い出した。どんな楽器か店員に訊くと、60年代末爆発的ヒットしたフォーク・クルセダースのデビュー作『帰ってきた酔っぱらい』のイントロを弾いた。使いようによって、ホンキー・トンク(脳天気)な音色で、インスタントなハープシコードと言えなくもない気もした。こうした楽器も、ツィターと近親な楽器なのだろうか。

Santoorと言う楽器がどんなか

Santoorと言う楽器がどんなか

ツィターと言う普段馴染みの無い楽器が出たので、勝手な連想を申し述べるのをお許しいただきたい。シュルリアリズムの祖で超空想奇っ怪小説を書いたRaymond

Roussel(1877~1933年)は-近年よく聞く『ロクス・ソルス(ラテン語で「孤独な場所」と言う謂い)』の作者-、横紙破りな小説『アフリカの印象』(岡谷公二訳 1980年 白水社刊)中で「みみずがツィターを弾く」と言う、面妖な場面を描いている。それを読んで以来、わたしはツィターの音色を「みみずが這う様な音」と連想してしまうのだ。それだけのことなのだが、ルーセルは、13歳でパリ、コンセルヴァトワールのピアノ課に入り、以後1898年まで在籍していたと言う。ピアノの演奏能力も音楽的な知識もあり、そんな彼がした言語表現が奇妙なものだったと言うのも、何かの因縁の様だ。そして、音楽だけではなく、ルーセルは最初の近代人と言うべきCharles

Baudelaire(1821~1867年)と共に、インドと全く縁が無いとも言えないのだ。なかなか紹介の機会がないので、ここで簡単に触れておくと、エキセントリックなルーセルは母子家庭で育った。彼の母親も彼に輪をかけて変人で、ある時10人程の取り巻きと共に、豪華なヨットを仕立て、インドへ赴いたそうだ。いよいよインドに上陸する直前、母親はヨットから双眼鏡で陸地を望見して、上陸せず即座にフランスに戻ったと言うのだ。

「憂愁(spleen)」の詩人、ボードレールにもそれに似た話がある。ボードレール20歳の1841年、文藝と放蕩に身を持ち崩すのを母親と再婚先オーピック家は憂慮し、家族会議でインド-何故インドなのか、大いに疑問だが-へ行かせるべく、ボルドーからカルカッタ行きの船に乗せた。結局ボードレールは、途中のモーリシャス諸島辺の島を経巡り、インドへは行かず翌年戻って来る。これもまたこれだけの話だが、ボードレールは後に「マラバール(インド西海岸)生まれの女に」や「旅への誘い」など詩を残す。ボードレール本人は、行きもしないインドへ、さも行ったみたいなことを言い放っていたらしい。ボードレールそしてルーセルが親子で「もし、インドに行っていたら… 」と言う、あり得ないことを空想するのは、なかなか想像をかき立てるシュールな夢想だと思うのだがどうだろう。

近年、わたしはカルカッタのDebashish Bhattachrya(Calcutta Chronicles Indian Slide Guitra Odyssey TUGCD1049)と言う、スライド・ギター-ラップトップに奏するギターで、かなりインド風にアレンジされている-奏者を知った。何も知らず彼の演奏を聴いたら、多分、シタールかビーナの音色と区別出来ないと思う。音色、ビブラート、倍音の入り方までシタールと変わらない。その彼の作曲した曲も、インド古典音楽と言っても、われわれには分からないだろう。かれの様な音楽家は例外的で、欧米の評価があって日本へ入って来たものと思う-CDはEU製だ-。西洋楽器そのままインド古典音楽で演奏するのは、南インドの音楽家しか、わたしは知らない。Sukumar Prasadのカセットを聴いて以来、わたしは南インドの音楽家を密かに注目して来た。

その注目を強く意識せざるを得なくさせられた。今度はカセットの不調にあったのだ。ある日、Sukumar Prasad‘Electric Guitar Instrumeal Carnatic Music’をカセット・デッキに入れ、再生した。何と「キーキー」と言うノイズが出てしまう。どうにも聴くに堪えない音だ。帰国してしばらく、こんなことは無かった。始めに、複製を作っておけば良かった分けだが… 。

音楽業界誌の編集に従事している時、懇意の音楽関係者にカセットのノイズをどうにかならないか訊いた。音楽関係者の言うには、ノイズの原因は、テープ表面を処理する際の糊が染み出たとか。カセットを開いてテープを出し、ベンジンで丁寧にクリーニングしてみる、と言う方法があると言う。わたしはベンジンとシンナーの違いが分からない。未だカセット・テープのクリーニングは試みていない。

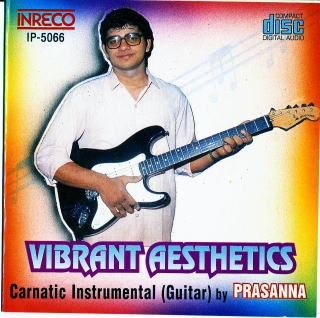

1997年インド訪問の際、‘Electric Guitar Instrumeal Carnatic Music’と同じカセットを求めて、マドラスの大型レコード店へ赴いた。レコード店と言っても、当時インドではカセットが主流でアナログ・レコード(LP)やCDは無いが、店内は日本の大型レコード店と変わらなかった。そこでは、プラサドの同じカセットは、置いていなかった。それならと、一通り伝統楽器のカセットとエレキ・ギターの演奏もあれば買うことにした。

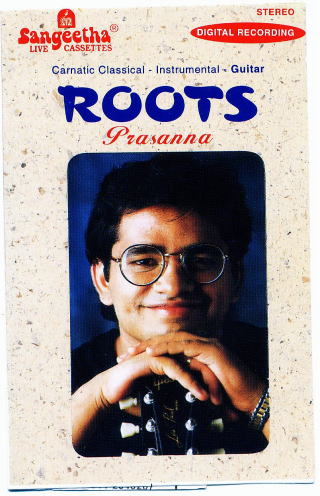

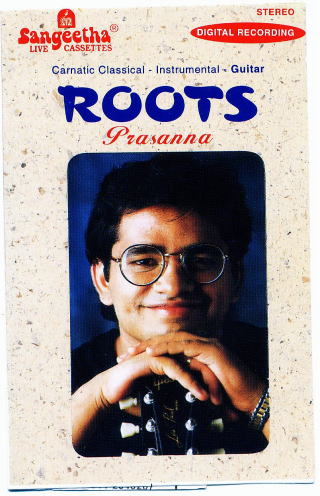

その時、入手したカセットの一本にPrasanna ‘Roots’Carnatic Classical-Instrumental-Guitarと言う、文字通りエレキ・ギターによる南インド古典音楽の演奏があった。プラサドのジャケット写真とこのプラサンナの写真を見比べて欲しい。プラサドが黒いフェンダー、ストラトキャスターとおぼしいギターを抱え、一方、プラサンナはギブソン、レスポール・スタンダードのヘッドが確認出来る。フェンダー、ギブソン二社は、現代、アメリカンギター・ファクトリーの二大メーカーだ。それも、フェンダーが主にピック・アップにシングル・コイルを搭載し、ライトな音色と軽量を特徴にしている。それに対しギブソンは、ピック・アップにハム・バッカーを採用し、マホガニーを基材にネックとボディーの接合にセット・ネック採用して、太いトーンをキャラクターにし、二社は、明らかにお互いのスタイルを意識して、自らの路線を歩んでいる。

同じカルナティックをエレキ・ギターで演奏する二人だが、二人のギターの違いを確認すると、それぞれギターの音色も異なってきこえるのだった-と言っても、実は「ものの言い様」で、実ところギターの種類まで区別して聴き取ることは出来ない-。

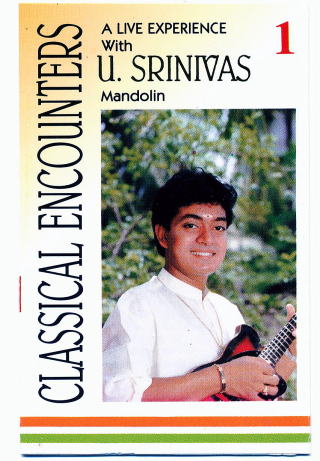

その時、他にA Live Experience With U.SRINIVAS Mandolin1も入手した。このシュリニヴァスも、マンドリンで南インドの古典音楽を演奏する驚異的音楽家なのだ。カセットのジャケットを見ると、調度、ウクレレで何でも弾いてしまう、ジェイク・シマブクロのインド版と言った趣が無いではないのだが、カセットは1996年製だから、シュリニヴァースが現在も未だこの雰囲気かどうかは分からない。

日本でも欧米でもクラシックの演奏家が、ビートルズやジャズなどポピュラーのスタンダード曲でCDを出すことは、珍しくはない。しかしながらインドでは、インド古典音楽家がポピュラー曲をシタールやビーナで演奏することは、確認出来ない。エレキ・ギターを演奏楽器にしている古典音楽家がポピュラー曲を演奏したCDも、現在のところ出会っていない。そして何より、エレキ・ギターであれマンドリンであれ、西欧スタイルの楽器でインド古典音楽を演奏する人々は、南インドの音楽家に限られていることだ。残念ながらシュリニヴァスのカセットは、ライブ版1と言う様に2ないし3が揃わないと、完全なライヴ・コンサートを聴くことにはならない。インドで入手したカセットは、皆、どう言う分けか演奏時間が短いのだ。(*)

2008年インド訪問の際、マドラスで宿泊はしなかった。近郊のマハバリプラムに滞在して、マドラスへはカルカッタ行き列車の予約に、半日の日帰りをしただけだった。それでも、市内バスで大型レコード店に行った。この時既にインドも一部カセットを残し、音楽ソフトはCDが主流になっていた。今にして悔やんでいるのは、その際シュリニヴァスのCDを購入しなかったことだ。CDはインドでこそ結構な贅沢品だが、円に換算すれば日本より遙かに安価で入手出来る。それでも、バック・パッカーは常に荷物を背負って移動する。宿命的に荷物の分量は神経を使わざるを得ない。後に重い本の購入も予定していたので、CDは選択し枚数も限定的にしてしまったのだった。カルカッタやデリーで、南インドのCDは買えない。現在、東京都心の大型CD店ワールド・ミュージックのコーナーにも、今のところシュリニヴァスのマンドリンもエレキ・ギターのインド音楽も、発見出来ていない。インドのものは出会ったら「得ておくに如かず」と言うことなのだ-何時も後悔するのだが-。

*

プラサドに関して、グーグルで検索してみた。ヒットしたサイトには「インド最初のエレクトリック・ギタリスト」とあり、何と活動はもとより消息においても現在「杳として足取りを絶っている」と注記されていたから、驚きだ。そこでSukumar

Prasadに就いて‘Electric Guitar Instrumeal Carnatic Music’のライナー・ノートから分かる範囲のことを書き留めておくことにした。先ず、プラサドの年齢だが、このカセットの発行年1985年当時、27歳となっていることから換算して、1958年生まれと思われる。検索したサイトの情報もライナーの中身とそれ程変わらない-残念ながら-。プラサドは、5歳でヴォーカル・レッスンをヴァイオリンの師匠M.

Chandrasekhaeanから受け、18歳でギターを始めた。マドラス工科大学(Engineer academically)を卒業し、また経営学の卒業証書も持っている。1974年、調弦(tuning)をインド音楽に適したものに改変し、1976年に最初のコンサートを開催、以来国内外で演奏会をしているが、好評で迎えられている。1981年、マドラス・ミュージック・アカデミーにおいて、西欧楽器によるCarnatic

音楽への功績を讃え特別賞が授与された。

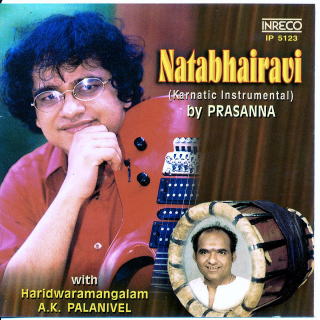

‘Electric Guitar Instrumeal Carnatic Music’の演奏には、16歳の実妹がヴァイオリンで参加し、プラサドの弟PrakashがGhatamを演奏しているとある。他には、ムリダンガ(太鼓)にShrimushnam

Raja Rao 彼は100以上ものレコーディングを経験し、インド中でコンサートを行っている。また、タブラでSulmugalam Muraliが色を添えている。始め、Ghatamがどんな楽器か分からなかった。スティックと言う言葉があったので、ムリダンガ(両面使用の太鼓)の大きいもの、はたまた先程紹介したSantoorあたりではないかと思った。収録曲には、サントゥールの音らしきも聴き取れるからだ。ところが、PrasnnaのCD(後出)ジャケットを見ていて、丸く口のすぼんだ壺を抱えた男性の写真があり、それがGhatam-壺の胴や底を叩く-を抱えた演奏者とあり、Ghatamが壺を打楽器として叩く演奏と言うことが分かった。収録曲には、壺を叩くソロ・パートがある。

さて、Srinivas、Prasannaに関してもインターネットで検索をして、それぞれのサイトを発見した。南インドのみならず、国内外で知られたミュージシャンであることが分かる。動画の投稿もなされていて、演奏風景や音も知ることが出来る様だが、プラサドのサイト同様、残念ながら解説は詳しくなく、分からないことが多い。

せっかくなので、シュリニヴァスとプラサンナに関しても、ライナーから分かる範囲の情報を書き出しておきたい。また、日本で南インド音楽のCDを扱っているところもあることが分かったが、ネット上で値段を見て、なかなか良い値段にびっくりした。

U. Srinivasは、父Shri Satyanarayan と母Smt Kanthamとの長男として、1969年Andhra Pradesh州Godavariの西Polakoiで生まれる。現在43歳、マドラス(Chennai)の郊外に住んでいる。両親ともに自宅で、地方の音楽家にレッスンを施す音楽一家で、シュリニヴァスはそんな音楽的な環境で育つ。マンドリンを手にしたのは、6歳の時、父親がとっておいたもので、運命的な出会いだった。以後、片時も手放すことはなかった。彼が最初のコンサートを行ったのは、12歳の時、以来今日までインド国内はもとより、世界各地でコンサートを行っている、と言う。しかし、わたしには日本に来たと言う記述や記憶はない。

マンドリンは西欧の楽器で様々なタイプがあるが、シュリニヴァスは-写真から判断するに-通常フラット・バック‘マップ・シェイプ’の6弦マンドリンを使用している。その他、彼に関して、1997年マドラスの英字新聞THE HINDUの日曜版付録のfolioでMusic特集を組んでいて、A day with Mandolin U. Shrinivas by Ambujam Anantharamanと言うシュリニヴァスの一日を追った記事がある。早朝、近所の寺院詣でに始まり、午後弟子達にレッスンを施すなど、音楽グルとしての一日がかいま見られる。

Prasannaも検索したみた。多分インドの公式サイト-プラサド、シュリニヴァス同様-の翻訳と思うが、そこでは現在も精力的に音楽の仕事をしているらしいことが分かるだけで「情報」と言ったものは少なく、演奏を聴くに如くはない。ここでもCDのライナー・ノートから適宜抄録しておきたい。

Prasannaの生年月日、本名などは不明。彼がCarnaticにおいてギター演奏を切り開いたのは、Tiruvarur S. BalasubramaniamとA. Kanyakumariのもとでの精進による。プラサンナはボストンにある-あの渡辺貞夫も通った-Berklee College of Musicで現代の西欧音楽を学び、在学中、作曲やギターで優れた成績を認められていた。ジャズ、ロック、ブルースの演奏に関してプロフェッショナル。彼に影響を与えたのは、バッハからコルトレーン、ジミ・ヘンドリックスまで広範囲。作曲家としての才能も示し、それはジャズ、フュージョンばかりかダンス・ミュージックに映画音楽まで、多岐にわたっている。

また、多くのインド人有名音楽家とも競演しており、1999年、南インドの音楽家として、初めてアラスカで演奏し、その模様はメジャー系テレビ、ラジオによりアメリカ本土で放送された。また、様々な有名大学においてレクチャーやクリニックを開催している。2000年マドラスで、彼の率いるトリオQuantum(ベース:Alponso

Johnsonドラム:Kenwood Dennard)によるコンサートを行い、このコンサートこそインドにおける大規模かつ本格的ジャズ・コンサートとして2000年最大の国際的音楽イベントとなった。なお、プラサンナはアルフォンソ・ジョンスンのプロジェクトBombay

Chillにおいて、かつてのサンタナ・バンドのメンバーと共にレコーディングを行ったらしい。ここで、初めてカルナティック・ギターとビッグバンド・ジャズ・オーケストラのためにJazz

impressions of a kriti♯1を作曲した。

INRECO IP-5066 (1997年) 2000年INRECO IP-5123

なお、この稿を書くに就いて、彼らのカセット、CDを聴き直した。CDはさすが一枚6~7曲収録され、長い曲で28分、短ければ2.18分など、全曲聴くと60分程、ロック・アルバム一枚と変わらない。カセットは久しぶりに聴いた。片面一曲、両面合わせても三曲収録されていて、直ぐ聴き終えてしまう。シュリニヴァスのコンサート・ライブのカセットが一本ですまないことが分かる。既にインドでもCDの時代になっているので、何れCDでほかにも聴いてみたいと思った。プラサンナの2000年以降のCDを聴いていて、最終収録曲のエンディング部分に、ギターにエコーが利かせてある部分とシンセサイザーのコーラス音が被せられた部分があるのを聴き取った。演奏後トラック・ダウンの前に付加されたのだろう。古典音楽の演奏に更なる試みをしていることが分かるが、どちらの場合も些か気持ちが悪かった。わたしとしては、音響技術で効果を付けるより、エレクトリック・ギターの音色を意識すべきだ。

エレキギターは、シタールやビーナ、サロッドなどと同じ弦楽器だが、シタール、ビーナの特徴になっている倍音-邦楽で言われる「さわり」-がない。伝統楽器より、音色が軽く単調になる。インド音楽のCDでは、楽器ごとに別に演奏し録音してミキシングするのではないと思う。エレキギターの音色を、よりインド的なものにする可能性は未だ、未知数だ。エレキギターは本体だけではなく、アンプの性格により音色は大きく変わる。今後、エレキギターによるインド音楽は、さらに発展して行くだろう。

こんなことを言うと「エレクトリック・シタールやギター・シンセサイザーもある」と言う人もいるだろう。わたしもそれを知らない分けじゃないし、プラサンナも知っているはずだ。以前、ローリング・ストーンズのライブの様子をTVで見たことがある。「黒く塗れ」と言う有名な曲を演奏していた。この曲はかつて、初代メンバーブライアン・ジョーンズが弾くシタールのイントロで始まったものだ。TVで見たライブでは、ロン・ウッドが最近では見なくなった、丸型ボディーのエレクトリック・シタール(ダン・エレクトロ製らしい)を弾いていた。また、レッド・ツェペリンのジミー・ページは、「カシミール」と言う曲で、通常の6弦ギター-こちらもダン・エレクトロ製だが-をブリッジ付近でびびらせ、シタール風の音色を出している。どちらも、ロック系ミュージシャンがシタールの音を欲する場合、エレクトリック・シタールを弾いても特別違和感はない。

一方、インドの音楽家がエレクトリック・シタールではなく、6弦のエレキギターをシタール風に弾かず、古典音楽に用いるのは、エレキギターファンとしては、エレキギターの可能性とインドの古典音楽がより身近になる。

*

プラサドのライナーを紹介して、インドの太鼓(打楽器)が多岐に亘ることに触れた。長らくインド音楽で太鼓と言えば、タブラが代表と考えて来た。大方の読者諸兄も、インド音楽に於けるタブラの重要性は、認識していると思う。言うなれば、リード楽器シタールに於ける「ラーガ」-わたしは勝手に、基本的「旋律」に置き換えて理解している(*)-それに対してタブラの重要性は、インド音楽に於ける拍子(リズム)の存在感と言えないだろうか。「ラーガ」と共に「ターラ(Tala)」が、インド音楽の二大要素になっているのだ。それはインドに於いて、太鼓は単なるリズム楽器ではない、と言うことだ。

既にインド音楽に於ける太鼓の重要性は、タミル州北部チダンバラムの寺院で演奏を実見し、既に報告した。ムリダンガ-右皮をタブラ風(鼓の様に)に素手で叩き、左皮を細い桴で太鼓様に叩く-とナガスワラム-インド式オーボエ-を知った。以来、太鼓系楽器は、北インド・ヒンドスタニィがタブラ、カルナティックではムリダンガで決まりと思って来た。しかし、南インドでは太鼓系打楽器は大小、太さも様々、極めてバラエティーに富んでいるのだった。例えば、ケララのカタカリ・ダンスの伴奏には、全長1メートル程の大太鼓を腰に吊るし、桴で叩いて演奏するものもあった。

1980年代後半、マドラスから76㎞西南Kanchipuramのバス停で、バスの動くのを待っていると、中年の男性が乗ってきた。シャツにルンギー姿、荷物を抱え普通の乗客だとばかり思った。デッキに上がった男性は、長さ40㎝、直径25㎝程の赤い無釉の壺を抱えるや、底を叩きながら朗々と歌い出した。歌は数分で終わり乗客からチップを集め、その男性は、事も無げにバスを降りて行った。南インドでは、バスや列車に時たま目の不自由な人が、歌いながら喜捨を求めるのに会うことがある。その場合楽器伴奏は無く、渋い声に高い音程で歌うだけだ。打楽器として壺を叩いて歌った男性は、明らかに喜捨ではなく、遊行の一種と思われた。

2003年 Geethanjali CD SA 148 2005年 KMD 379

同じ80年代末、旅の終盤Orissa州Bhubaneswar、Konarak、の寺院を見てPuriのビーチに滞在した。プーリィはジャガンナート寺院Jagannath

Mandirでよく知られているベンガル湾に面する海辺の古都だ。ジャガンナートと言う神様に就いては、映画のタイトルにもなっているので、ご存じの方もおられると思う。プーリィのジャガンナートが有名なのは、その異様な寺院建築もさることながら、ラタ・ジャートラ(Rath

Yatra)で巨大な山車が繰り出す、大祭があるからだ。

プーリィから夜行列車でカルカッタに入れば、後はバンコクへ出てインド旅行も終了なので、最後にインドの空気を出来るだけたっぷり吸い込んでおこうと思った。プーリィにはその前の旅でも滞在していたので、地元の人達とも顔を見知っていてた。オフ・シーズンと言うこともあり、海は荒れ旅行者は少なかった。ビーチの芦葺きの食堂に屯する力車マンは、誰に教えられたのか、変な日本語で声をかけて来た。最初、嫌みな感じがしたが、男のサイクル力車に乗ってから、用事には彼の力車を利用するなど、地元民と仲良くした。ある時、若い力車マンが「おいらの町の寺にも来ないか」と誘って来た。彼のサイクル力車で行き、宿まで送ると言うので乗って行くことにした。

彼の言う地区-町外れ-の寺とは、出来たての祠で、間口1.5メートル、奥行きも2メートル程度のコンクリートが新しい祠であった。建てられている場所も路地の脇、民家の庭先と言った趣の場所で、そこらで近所のおばさんが炊事をしていた。行くと直ぐ、寺男氏に町内のおじさんが歓迎してくれた。何てことはない、寺建立のお布施を求められ、快諾して100Rs.程出すと、読めない文字が印刷された小さな紙をくれた。これはレシートか、或いは「お札」だろうか、今もって何だかは分からない。ともかく、この祠に招かれたのは、一種「勧進」が目的だったのだ。

そして彼らは、日本で言えば小6位の宿題もやり終えた風の賢そうな少年を呼んだ。寺男氏は、その少年に直径15センチほどの鼓面が両方にあるタブラを持ってこさせると、曲名を告げタブラを叩かせ、その伴奏でそこにいたおじさんと共にバジャン-神に捧げる賛歌-を歌い出した。皆あぐらをかいて座り、数曲歌うとあたりは暗くなり、蝋燭を持って来て地べたに立て、さらに数曲歌った。バジャンの歌詞は覚えていて、タブラの伴奏は賢げな少年が、膝に乗せたタブラの両鼓面を叩き、言われるままに伴奏する。この夕刻、インドの歌に太鼓は、欠くことの出来ない楽器であることが分かったのだった。

(*)<言うなれば、リード楽器シタールに於ける「ラーガ」-わたしは勝手に、基本的「旋律」に置き換えて理解している> は、上手く言い得ていないことは承知している。われわれは明治に西洋音楽の考え方を採り入れて久しいが、大体、西洋音楽の方法・考え方に合わせてインド音楽を理解することに無理があるのだ-もともと、音楽的素養のないわたしが言うのもなんではあるが-。

この間-PCが故障し、データが完全に失われ、一月PCに触る気もしなかった-あれこれ考え、また『インドの音楽』の解説箇所を何度も読み返した。そこで思ったのは、エレキ・ギターの教則本の始めにあるKeyのことだ。ギターの場合1フレットの違いは、半音違う。インド音楽では、更に「半音の半音」と言う様に微妙な音程があるのだが。ギターの入門では、フレット上の指使いと音を記憶させるべく、最初にKeyのスケールを身に付ける。C=Amから始まりF♯=D♯mまで、大抵のエレキ・ギターの教則本には、タブラチャー(数字譜)を伴って掲載されている。シタールないしビーナやサロッドなど、ギターと親縁な弦楽器なら「ラーガ」は、ギターでキーを弾くのと同様に記憶する基本のノートと理解しておけば良いかもしれない。多くのラーガを記憶し弾きこなすことで、インド音楽の基本形を憶え、身に付けることになる。

なお、エレキ・ギターの教則本には、有名な曲の「リフ」が多数タブ譜とともに引用掲載されている。そうした、リフ-‘refrain’から来ていることばらしい-を数多く身に付けることで、ギターをマスターする分けだが「ラーガ」もインド音楽に於ける基本のリフと考えれば良いのだろうか。ご存じの方があれば、ご教示願いたい。

2013年8月 マンゴーハネダ

トップページに戻る

Santoorと言う楽器がどんなか

Santoorと言う楽器がどんなか