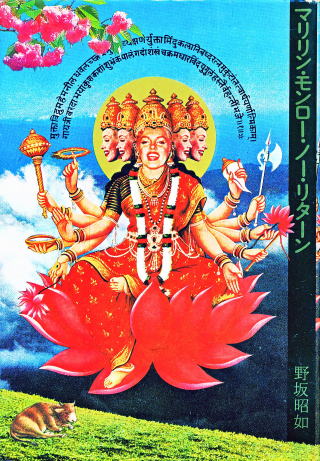

野坂昭如・ノーリターン

歌手・野坂昭如は、ブンゴーなんだぜ!

歌手・野坂昭如は、ブンゴーなんだぜ!

野坂昭如の訃報(2015年12月9日急逝)は、余りに突然のことだった。野坂さんが2003年に脳梗塞で倒れ、リハビリしていることは、良く知られて来た。むっつりしたお顔の写真も出回り、結構元気そうなので復活が期待された矢先だった。それが、12月9日自宅で息をしていないのを救急搬送され、午後10時半ころ肺炎による心不全で逝去されたと言う。

野坂昭如は、おれにとって唯一の文学的アイドルだ。わざわざ「唯一」とことわったのは、読んでいる作家は数多くあれども、自らファンだと公言出来る小説家は、野坂さんだけだからだ。野坂さんの様な同時代作家で、好きな小説家がいること、ファンだと公言出来ることを、おれは喜びとして来たのだ。そんな野坂さんが、それもよりによってこんな時期(*)にノーリターンなんて、ショックとしか言い様がない。

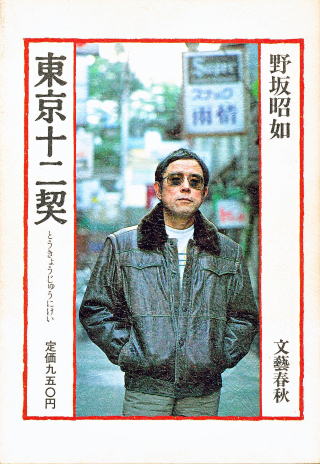

享年85歳。おれと同時代者なら、小説を読まない人士でも、野坂昭如の存在は知っているはずだ。長めの頭髪にサングラスをかけて、粋めいた服装をし、理屈っぽいことを早口に語る様子は、明らかに建前の堅い中産階級をアナーキーに挑発していた。逝去を報ずるTVのニュース番組で、かつて出演したウィスキーのCFが放送された。その存在感は、アナーキーとしか言い様がなかった。つくづく、そのパフォーマンス、存在感で底堅い日常性の欺瞞を突く迫力があった人だった。

当然ながら、そのパフォーマンスの迫力・魅力は、プロの役者のそれと同質のものではない。人前の野坂さんには、常に「照れ」が存在感に溢れていた。それは見ているわれわれの方が、少々恥ずかしくなる体のもので「どうして、この人はわざわざ人前で、こんなことをするのだろう? 」と、つくづく不思議がらせるものがあったのだ。こう言う感覚は、プロの歌手や役者にはないものだ。

野坂さんがパフォーマンスを始めた60年代後半〜70年代は、アンチ・ヒーローの時代だった。アンチ・ヒーローの要件は多々あるが、先ず現在のイケメンではないことだ。そもそもは、戦後の「予科練帰り」など社会の枠に収まらないアウトローから由来している。60年代中盤〜70年代、アメリカン・ニューシネマが描き出した主人公達も、アンチ・ヒーローを体現していた。ボニー&クライドやブッチ・キャシディにサンダンス・キッド、フレンチ・コネクションのポパイ、身繕いのきちんとしたことが身上の市民生活に適合しないキャラクターだ。調度、サム・ペキンパーが監督した映画の主人公達こそアンチ・ヒーローの見本だ。サム・ペキンパー本人もハリウッド系列からはみ出た、本流の人ではなかった。代表作『ワイルドバンチ』(1969年)の主人公達は、初老で廃業寸前のアウトローだ。古傷が痛んで鐙を踏み切ってしまったりする。主人公始め出演者達の老境を迎えていなが引退も出来ず、時代の波に翻弄されている様子は、現在のおれ達にこそ身に沁みる。

野坂さんの小説中の主人公達の性格は、胡散臭い仕事に身をやつし、他人から見ればみっともない存在にも関わらず、懸命に活動するキャラクターだ。それは明らかに何所か、作者野坂さんの性格を体現している様に思えるのだった。メディアに映る野坂さん自身も、自らの作品キャラクターが乗り移ったか、アナーキーで恥ずかしいまでに一所懸命にも見えた。

おれらが、つい野坂さんのパフォーマンスに惹き込まれるのは、野坂さんの人前に出る意図の分からなさだった様に思う。似た様な感覚は、太宰治の『人間失格』にも書き込まれている。「含羞」は、太宰の好きなことばとされているが、野坂さんのパフォーマンス正にそれがあったと言うことかもしれない。しかし、普通ならあそこまでしない。それを踏み越えてしまうのが野坂昭如だった。野坂さんは、小説家で芸能者だったのか。昨年(2015年)は、もともとお笑いタレントで、小説も良くする男が登場した。今後、その辺の事情が分かるかもしれない。

一度だけ野坂さんの舞台姿、生のパフォーマンスに接したことがあった。1973年の夏のことだ。季刊雑誌創刊記念の催しがあったのだ。ステージ上に現れた野坂さんは、白のスーツにグラサン姿で、二メートルに満たない竹竿を持って登場、ステージに腰を下ろしその竹竿で床を叩きリズムをとりながら歌った。同催しには、佐藤允彦−当時、中山千夏と夫婦だった−トリオがジャズを演奏し、何とヨネヤマ・ママコのパントマイムも演じられた。

ちと話は逸れるのだが、おれが最初のインド旅行から帰り、東京で社会人生活を始めた80年代初め、吉祥寺にあったカルチャー・センターのマイム教室に通ったことがあった。それもあの−野坂さんと同じ−ステージで、ヨネヤマ・ママコのマイムを見たからだった。その頃、おれはインドから帰りヨガにも関心を持っていた。当時、日本でヨガ教室と言えば、ハタヨガ系ゴーシュ・ヨガ・スクールと沖ヨガの二系列の教室のみだった。現在の様に、インドとは無関係にヨガが、手軽に実践出来る環境になかったのだ。それで、体を動かせることならとパントマイム教室に通って見たのだった。

マイム教室に通い出してしばらくして、カルチャー・センターのエレベーターにママコさんと乗り合わせた。73年のステージを見て以来、おれがママコさんのファンだと言うと、ママコさんは「あの頃は、マイムが上手かったでしょ!」と応えた。おれが一瞬「?」とすると、ママコさんは「当時、アメリカから帰国したばかりだったから…」と。ママコさんは、残念ながらマイムが、日本ではパフォーマンス・アートとして正当に評価されていないことを遠回しに言ったのだった。

おれはママコさんのマイムを見てすっかり感激し、来日したマルセル・マルソーのマイムも観た。確かに、マルソーのそれは伝統の演技で古典的ではあった。それでも、生き生きと現代を表現するパフォーマンスとしては、ママコさんのマイムの方が、遙かに瑞々しく現代に生きた、生命を持ったパフォーマンスで感動的だった。なお、おれのヨガへの関心は、その後野口体操に行き着き、体操は80年代末までつづけた。

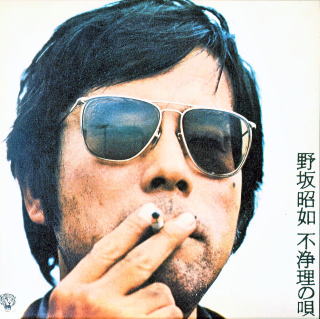

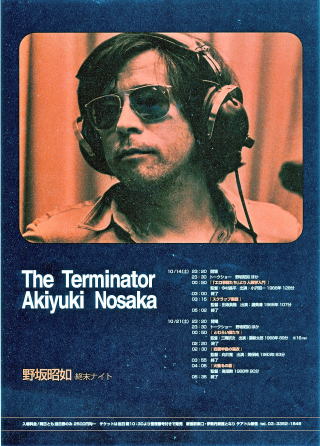

『野坂昭如コレクション』発刊に際して開催された野坂映画終夜ナイトのチラシ 『エロ事師たち 人類学入門』(監督・今村昌平 出演・小沢昭一 1966年)『スクラップ集団』(監督・坂田具隆 出演・渥美清 1968年) 『とむらい師たち』(監督・三隅研次 出演・勝新太朗 1968年)『四畳半色の濡衣』(監督・向井寛 出演・美保純1983年)『火垂るの墓』(監督・高畑勲 1988年)

『野坂昭如コレクション』発刊に際して開催された野坂映画終夜ナイトのチラシ 『エロ事師たち 人類学入門』(監督・今村昌平 出演・小沢昭一 1966年)『スクラップ集団』(監督・坂田具隆 出演・渥美清 1968年) 『とむらい師たち』(監督・三隅研次 出演・勝新太朗 1968年)『四畳半色の濡衣』(監督・向井寛 出演・美保純1983年)『火垂るの墓』(監督・高畑勲 1988年)

70年代が終盤にかかると、世間ではカルチャー・ヒーローとして「トリック・スター」が持て囃される。そんな外来の装置を持ち出すまでもなく、芸能とは伝統的に−根源からして−アウトカーストな領域なのだ。野坂さんの文学にしてもパフォーマンスはなおのこと、それらが良識第一の市民に胡散臭い存在に映ったのは、もともと芸能がそう言う領域だったからに他ならない。

世が昭和から平成に変わると、歌手・パフォーマーとしての野坂さんに新たなスポットライトがあたった。それは野坂さんが成熟期を迎える時期と一致していた。1988年『火垂るの墓』が、高畑勲監督作品としてアニメ映画化され、爆発的ヒットをしたからだ。それを期に、野坂さんの小説と無縁だった若い世代がアニメの原作者としての、またかつての歌手活動に新たな関心を寄せる機運が出来上がった。『火垂るの墓』の小説家は、実はアナーキーな存在感を発散させる歌手でもあったことに、文学とは無縁だった世代が関心を持ち始めるのだ。それがなければ2000年以降かつてのライブアルバムがCD化され、再び発売されることは無かっだろう。

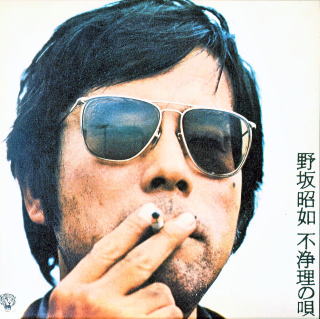

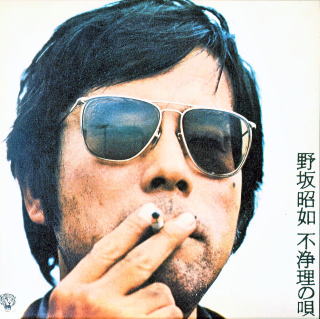

2000年三月CDアルバム『野坂昭如のザ・平成唱歌集・巻之一』(PCD3947』7月『同巻之二』(PCD3960)がリリース。その後70年代のアナログ・アルバム『不浄理の唄』などCD化され、野坂さんの十八番をCDで聴くことが可能になる。同時に、中年御三家の最活動やクレイジーケンバンドをフーチャーして、歌手としてのライブを再開しようとした。その矢先、脳梗塞に倒れたのだった。幸い、クレイジーケンバンドとの共演は『青山244深夜族の夜』(P・ヴァインPCD-5617)『昭和レジデンス 青盤』(サブスタンスBSCL-30008)で、聴くことが可能だ。

今『黒の舟唄』を聴いていると、歌謡曲と言うよりは怨歌の雰囲気がある。野坂さんの声は、美声ではあるのだが、抑揚が乏しくどこか冷めている。ローな曲調からも、ご詠歌を聴く様なこの世ならざる他界的な感覚を覚える。野坂さんの歌の世界の他界感は、空襲と焼け跡の漂う死臭と虚無感だろう。『新古今集』で花が歌われても、野坂さんの歌の世界には、花本然の色彩では無く、その花びらは、手で触れると作り物が剥落するようにぱらぱらと崩れてしまう感覚だ。こんな黒い感覚を唄う歌手は、非常に希有だと思うのだ。

野坂さんが戦後社会人となって、芸能事務所に仕事を得て、テレビ草創時代を経験し、CMなどの作詞−阿木由起夫−など、芸能界を経験していたことは、野坂さん自身文章にしていて良く知られている。ご存じの『おもちゃのチャチャチャ』が、野坂さんの作詞だったことは、特に有名だ。そう言う作詞の経歴がありながら『黒の舟唄』や『バージン・ブルース』『マリリン・モンロー・ノーリターン』など、野坂さんの持ち歌は、作詞を能吉利人、作曲が桜井順の二人に依って作られて来た。野坂さんは歌手として歌唱に徹しようとする意図でもあったのだろうか。歌を聴く度思うのは、曲も歌詞も野坂さん的世界−小説で描かれた様な−になっていることだ。野坂さんの歌手としての宿命が二人を呼び寄せたのかもしれない。だからと言う分けじゃないが、クロード・野坂の芸名でシャンソンを歌ったこともあったとか、シャンソンやスタンダード・ナンバー−例えば、マイウェイの様な−を歌う野坂さんなんて、想像出来るだろうか、出来ないのだ。

野坂さんは、あなたはブンゴーだ!

歌やT.Vで、アナーキーな個性を発揮していたせいで、小説の魅力は一部の人にしか認識されていない様で、おれはもったいなく思って来たのだ。

野坂さんが小説を発表すると、即座に三島由紀夫から好評価を得ている−三島に次いで故・澁澤龍彦も同時代日本の若い作家では、唯一野坂さんを認めていた−。それもあって、野坂さんは長きにわたり、三島由紀夫を意識していたことは知られていた。野坂さんには「私説・三島由紀夫」と副題がある『赫奕(かうやく)たる逆光』(1987年 文藝春秋)と言う、三島由紀夫に就いてのドキュメンタリー小説もあるのだ。最も、三島、野坂両人が優れた作家であったと言うこと以外、文学的と言うのか、作品に似たところはない。

急逝のニュースで、短髪にした野坂さんの姿が画面に映っていたが、その顔立ちが、明らかに三島由紀夫に似ていた。割と長いあごをしていて、うけ口ぎみなところや、声のトーンも似ている。三島由起夫は、映画に出演して主題曲も歌っているが、思えば野坂さんの声や歌いっぷりがそっくりなのだ。野坂さんはきっと自分のルックスも、三島似であることを意識していたはずだ。

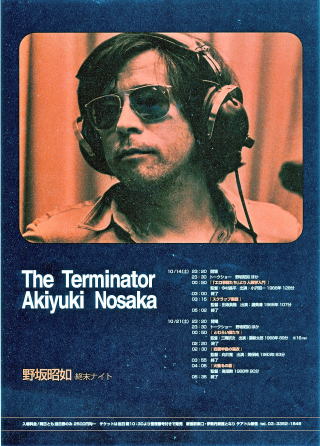

『火垂るの墓 アメリカひじき』(1968年 文藝春秋社) 『一九四五・夏・神戸』(1976年 中央公論社)

三島由紀夫が戦前のハイソな階級の美意に固執していたのと対照的に、戦後派の野坂さんは、戦災で辛酸をなめた経験から、家庭とか人の絆はもとより国や政治、取り分け伝統と言う意識は無かった。「良識」と言うものも知ったこっちゃないので、恥ずかしげもかなぐり捨てタレントの様に振る舞ったのかもしれない。70年代『黒の舟唄』をひっさげ出て来た時の野坂さんは、そうしたアナーキーさとニヒリズムを体現していて、決まっていたのだ。おれはその強烈な魅力があって、小説も読んで見るに至ったのだった。

おれが高校生だった70年代初め、休み時間に教室で本を読んでいる奴がいたら、大抵野坂さんの『エロ事師たち』か五木寛之のエッセイ『風に吹かれて』だった、と言うと少々ほら話になるが、野坂、五木の両人の本が、当時少年〜青年層にまで広範に読まれていたことは、事実だ。おれは、高校生になって初めて本(小説)の魅力に取り憑かれた。生意気盛りに純文学に目覚めたが、時代的な勢いから両人の文章に力を得て今日に至っている。

政治の季節が終わりを見せた70年代初め、野坂さんは小沢昭一、永六輔と三人「中年御三家」としてのパフォーマーとして人気をはくしていた。調度そのころ、おれも大学に進むことになる。政治の季節に終わりが来て、若者の知的環境も変化を見せる。社会性より個人の内面や自己実現がテーマになって行くのだ。大学では、相変わらず海外の文学や哲学、思想書が話題にはなっていた。そんな時、先輩からセリーヌと言うフランスの小説家を教えられた。それまで読んでいた小説−日本の近代文学−とはまるで違う世界だった。それを切っ掛けに、おれも海外の文学への関心を高めた。

当時は未だ、大学でフランス文学を講義する様な知的専門家−例えば、福永武彦や辻邦生、それに安部公房や大江健三郎を加えてもよいだろう−が書く小説を「純文学」と呼び。エンターテインメントを狙った小説を、それまでの時代小説や大衆文学と「純文学」の中間と言うことで「中間小説」と言って、大きくジャンル分けされていたのだ。

大学に入って周囲では、英語以外のフランス語など外国語習得が必須とされ、海外の専門書が関心の中心だった。その頃のインテレクチャルな学生は、野坂さんや五木寛之の本を、軽い「読み物」として、またミーハーな趣味として、知的な読書の範疇とは見なしていなかったのだ。

90年代、旧知の出版関係者に久し振りに会った。その出版関係者−彼は渋い本を出版する小出版社主として、その世界では有名人だった−。その出版人の口から、会話の中で「お前、最近は何を読んでいる? 」と問われた。「野坂昭如を読んでいる」と答えると、奴はすかさず「未だ、そんなもん読んでいるのか! 」と言われた。「未だ、そんなもん読んでいるのか! 」の後に、実際にことばが発された分けではないが、引き続く空白の中身に「そんなものを読んで、バカな奴だ(お前は)」と言う断定が、書き割り欄外にある吹き出しがイメージとして脳裏にありあり浮かんだ。

そこまでの無理解を予想しなかったが、それでも、件の出版人の知的度量に落胆は無かった。どちらかと言えば、そう言う世間の在り来たりの評価にもかかわらず、野坂さんの小説の魅力は、これから真価が高く評価されることと確信出来た。奴は金に飽かして新刊、古書と言わず本を、読む気があろうが無かろうが買いあさって来た人物だ。おれは、奴の自宅に呼ばれ散々掃除や本の整理に駆り出された経験からもよく分かっているのだ。「当然、野坂昭如もきちんと評価している」と言わんばかりの顔をされたらと思うと、むしろ野坂さんまでターゲットにされていなくて、大いに幸いと思った。文芸書を出す様な出版人ですら、野坂さんの小説に関して評価に手が回らない割に、一般の人で野坂さんのファンは少なく無いのだ。アニメ『火垂るの墓』は、年齢、性別などなどを越えて有名だ。さすがに小説だけだったら、そこまで広がらなかっただろう。しかし、優れた原作があってこそのアニメでもある。

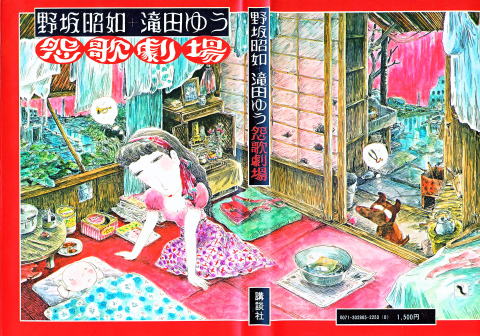

この際だから紹介しておけば、1980年野坂さんの小説を滝田ゆうがマンガ化した『怨歌劇場』(初出<別冊小説現代>69新秋号〜73陽春号 講談社)と言う劇画作品も出ているのだ。

『怨歌劇場』は、何とあの着流しのマンガ家滝田ゆうが、野坂さんの『火蛍の墓』『エロ事師たち』『娼婦焼身』『ベトナム姐ちゃん』『マッチ売りの少女』など12作品を滝田ゆうの独特なタッチによって劇画化た本だ。もとの小説を読んでいる身からすると、この劇画は野坂小説とは、やはり異なる世界だ。それでも、既に故人の滝田ゆうと野坂さんのコラボは、70年代らしいことと記憶して良いだろう。それにしても、野坂昭如が有名な割に、どれだけの人が野坂さんの小説・文章の魅力をご存じだろうか。

『怨歌劇場』(1980年 講談社)

『怨歌劇場』(1980年 講談社)

おれが野坂さんを「ブンゴー」と呼ぶのは、野坂さんの小説に対する世の認識への皮肉なのだ。おれの読書体験から言わしてもらえば、野坂さんの小説やエッセイはもとより、週刊誌に長らく連載していたコラムでも、当たりはずれなくどれを読んでも優れている。面白く読める。そんな作家は、他に探してもそうはいないはずだ。

それかあらぬか、現在、野坂昭如と言えば、やはり何と言っても高畑勲のアニメ化された『火垂るの墓』の印象が強烈過ぎるまでにあるからだろう、反戦の作家と言う認識に落ち着いてしまったのは、少々狭い見方と言わねばならない。もともと小説を読むと言う行為は、極めて私的で限られた趣味に属している。一部の流行作家やある年代に人気ある特殊な書き手の作品を除けば、映画や音楽の様に広く流行するものではないと言うことかもしれない。

ここでは野坂さんの小説−文学−に就いては、触れないつもりでいた。現在、パフォーマーとして、或いは人物として有名な割に−それ故−文学的業績に就いては、多くの方はご存じないのではないだろうか、野坂文学のアウトラインだけ触れておこう。

小説の隆盛と言うことでは、60年代後半〜70年代と言う時期が、戦中世代健在で戦後世代も一斉に作品を発表し初め、例外的に小説の「当たり年」とも言える特別な時代を作った。野坂さんもそうした時期に小説を発表したことが良かった。活字メディアの優勢な時代で、作品の多産を可能とした側面もあるだろう。そう言う社会的な事情はともかく『火垂るの墓』はじめ、野坂さんの小説は人物の存在感が魅力的なのだ。

生前の野坂さんは、マスコミやテレビを通しての存在感が先行して、小説の存在を忘れさせてしまっていた。その上、デビュー作が『エロ事師』だった。タイトルからして下ネタがかっている。読んで見れば、江戸時代の戯作を意識したか、テンポ良い文体でおかしみ溢れる男達の行動を描く軽快な小説だった。下ネタについて回る下品さからは遠いにも関わらず、誤解されやすかったのだ。

軽快で爽快な「騒動もの」は、野坂さんの小説中一系列をなしていた。『ゲリラの群れ』(1968年)『騒動師たち』(1969年 共にカッパ・ノベルス)は、週刊誌に連載された後、新書版になりケータイのない時代、勤め人が通勤の車内でも読める、ライトな小説として広がっていたのだ。日本でおかしみ−軽快さ−、ユーモアは、悲劇性に比べ評価が低い。野坂さんの小説は、軽いものと言う先入観が出来てしまったのかもしれない。しかし、この軽さはことばのな滑らかさであり、登場人物達が生き生きしていると言うことだ。内容の薄さではないと言うことを、強く言っておきたいのだ。

代表作とされる『火垂るの墓』を始めとして、野坂さんの小説には、敗戦直前の食料物資の窮乏と空襲に血眼の人々をリアルに描いた小説が多数ある。よくよく思い起こして欲しいのだ。野坂さんの幼少時代、実の親から引き離され、養父母の下で育てられ、更に戦争で平和な暮らしが一変し、焼け跡で未だ乳飲み子の妹と二人孤児として放浪を経験する。敗戦を迎えそれがまたしても一変し、実父のもとへ若い母親と富裕な家へ迎え入れられると言う、数奇な運命を経験する。

『火垂るの墓』をある種の空襲にまつわる悲惨のファンタジーであった様に、短編『娼婦焼身』や『戦争童話集』もその系列だ。戦時末期から焼け跡・闇市期を濃密に描き込んだ長編作品に『一九四五・夏・神戸』(1976年 中央公論社)がある。この小説には、自らの壮絶な体験を基にして、国内の都市で国民が被った戦争経験を描き出している。この小説が書かれたのは、空襲を体験して30年後のことだが、何年経過してもその経験は薄れることがなかったのだろう。

太平洋戦争の時、占領下の人々はもとより一般国民、女性、老人、子供にいたるまで尽く理不尽な死や飢えに襲われたのだった。野坂さんは、そうした戦争の理不尽や不条理に就いて、まさしくそんな生き地獄を生き延びた証人として、小説を書きつづけた。その代表作の一つが『火垂るの墓』と言うことになる。それだけでも野坂さんの小説は、注目に値する。ところが、野坂さんは、それだけではなく、戦後の高度成長期まで、懸命に生きる者の赤裸々な姿まで描いて来た。

アニメの成功は、キャラクターが生き生き再現されていたからだが、原作が優れていて可能だった。小説を読むのは、アニメを見ることとは違う、しかしそれを切っ掛けに、小説を読んでみようとする人が、野坂さんの小説の魅力を発見するだろう。

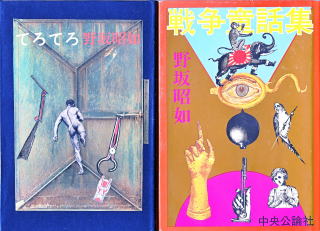

『てろてろ』(1971年 新潮社) 『戦争童話集』(1975年 中央公論社) 装丁は共に池田満寿夫

『てろてろ』(1971年 新潮社) 『戦争童話集』(1975年 中央公論社) 装丁は共に池田満寿夫

野坂さんは自らを「焼け跡・闇市派」と称していた。そう自ら称するのも、未だ少年の年齢で焼け跡・闇市を見知ってしまい、人格の一部に戦争の巻き込まれた人々の生死が焼き付けられてしまったからだ。言語を絶する経験から、野坂さんは平和への訴えも途絶えなかった。そんな行動の奥底には、人の生のもろさや社会の変わり様の早さを経験したが故の、戦後日本、高度経済成長期の日常性への抜きがたい不信や異議申し立てがあったのだ。

70年代〜80年代、野坂さんの小説は、新潮文庫、中公文庫、文春文庫など、殆どの単行本が文庫化され、容易に読むことが出来た。当時、出版界は既に「本が売れない」と、悲鳴を上げていたにも関わらずだ。当時未だ多くの戦中世代、戦後教育を受けた世代の作家達が元気だったこともある。それが文壇や社会に、現在とは異なる活気や熱をもたらしていたのだろう。

2001年、突然国書刊行会から『野坂昭如コレクション』(全三巻)が出た。その時、選集としてその規模の余りの小振りさを嘆く前に、どうして大手出版社は、野坂さんの全集を出さないのか、その恩義を欠いた姿勢の方が気になった。最も仮にも野坂昭如全集を出すとしたら、一体何巻になるだろう。大手出版社でも尻込みするのが分からないではない。

今、野坂さんの小説を読もうと本屋に行っても、手にすることが出来るのは、文庫版『火垂るの墓』位と言うことは何度も申し上げた。近年、イラストライターの黒田征太郎とコラボした『戦争童話集』が話題になったことがあった。今、都心の大型書店に野坂コーナーがある、そこなら並んでいるはずだ。

件の出版人がある時、三島由紀夫の最初の全集を「良く出版社は出したものだ。それだけ三島への恩義を篤く感じているのだ」と、感慨深げに言ったことがある。三島由紀夫は亡くなってから、既に二度目の全集が刊行され、文庫本も代表作はもとより、可成りの冊数揃っていて、何時でも読むことが出来る。野坂さんの知名度だって−小説家から逸脱していたとは言え−高かい。それが現在、リニューアル本くらいしか手にすることが出来ないのだ。

野坂さんの本も、最盛期錚々たる出版社から出ていた。そうした大手版社しか、連載を掲載出来る読み物系の月刊誌がなかったこともあろう。更に、そうした大手版社は、文庫本も刊行していた。単行本が出て、間をおいて文庫本化され、容易く読むことが出来たのだ。単行本も文庫本も姿を消した今、大手出版社から全集の話を聞かないのは、如何にも冷たい所行と思うのは、おればかりじゃ無いはずだ。

国書版選集は2003年、『野坂昭如リタンーズ』として四巻が増刊され、選集としては七冊となった。収録された小説の殆ど、おれは単行本で読んでいた。それでも七冊揃えてしまった。単行本で読んでいても、別な本で読めば同じ中身(小説)が違って読めるのをご存じだろうか。件の出版人は、単行本から文庫本化されると、それも買ってしまうのだった。おれも一度まねをしたことがあるが、直ぐ止めた。近年、文庫本も千円を超えることが少なく無いからだ。そう言えば、野坂さんの作品の文庫本は、一冊も持っていないことに思い至った。

おれの場合小説・作品が最優先だ。作家の個人的なことは、それ程興味が無い。特に同時代の作家の場合、小説を読むことを第一とする。エッセイや随筆の類は、余程のことがないと読まない。変則的な例は、堀田善衛の場合だ。堀田善衛は芥川賞受賞歴もある作家だ。にも関わらず、おれは『ゴヤ』の様な評伝や『方丈記私記』など、評論ばかり読んで、小説作品と言えば『若き詩人のたちの肖像』と文庫本『広場の孤独』の二冊しか読んでいないのだ。

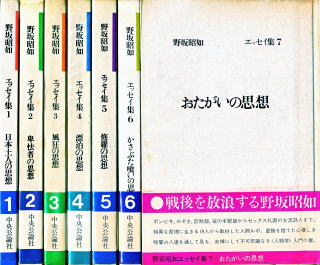

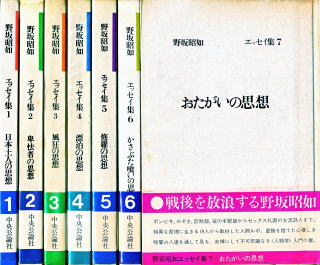

野坂さんに関しても、小説以外、エッセイは僅かしか読んでいない。それでも、野坂さんの敗戦直前〜戦後の焼け跡・闇市〜70年代まで、その軌跡を鮮やかに思い描けるのは、どうした分けだ。それは、中央公論社から出版された、野坂昭如エッセイ集7冊を読んでいるからなのだ。

野坂昭如 エッセイ集 1968年〜1974年

野坂昭如 エッセイ集 1968年〜1974年

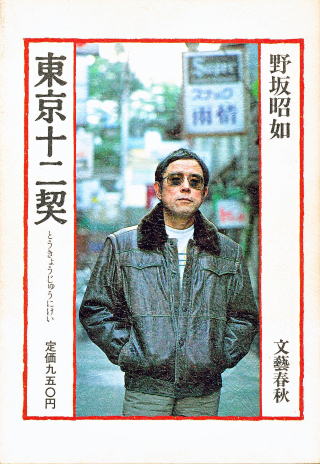

『東京十二契 とうきょうじゅうにけい』(1982年 文藝春秋社) 皮革ブルゾンを決めた野坂さん

中央公論社版エッセイ集では、1969年12月、エッセイ集1『日本土人の思想』と2『卑怯者の思想』出版され、1には「プレイボーイの子守歌」など、小説の源になった焼け跡を彷徨した体験を語る文章が収められ、2には<心情三派>と称して学生運動のデモをルポした文章が、まとめられている。

このエッセイ・シリーズはその後、3『風狂の思想』(1970年)、4『漂泊の思想』5『修羅の思想』(共に1973年)、エッセイ集6『かさぶた喰いの思想』エッセイ集7『おたがいの思想』(共に1974年)と続く。どの集もそれぞれ週刊誌や読み物系雑誌にコラムや雑文として連載・掲載された文章が丹念に集められている。このシリーズを読んで行くと、普通言われる「寄せ集め」と言ったものや、作家の個人的趣味や日々の感想と言った雑然とした緩い内容ではないことが分かる。ここに集めらえた文章は、その時々に野坂さんが社会に向けた発言で、鋭く時代の機運や大衆の思いを突いている。普通思い浮かべられる随筆にある、作家個人の趣味や感想は、語られていない。ここに集められた文章を読んでも、早くから野坂さんが作家として社会的責任−の一端−を、気真面目に果たしていたことが伝わって来るのだ。こうした時々に書かれた文章を一応エッセイと呼ぶとして、野坂さんは小説外の文章においても個性を発揮して独自な発言をしていたことも忘れることが出来ない。

本の話になってしまったが、どんなに優れた作家でも、その人の本が無ければ作品に触れることは出来ない。「何、ネットを検索すれば幾らでも、買える、読める」って言う御仁がいたら、やって見るがいい。小説(文学)とは、本があって始めて成り立つものなのだ。今、国書版選集のページを開くと、連載当時のカット(イラスト)も収録されている。黒田征太郎や山藤章二の絵だ。そんな本を手にしていると、野坂さん「あんたの時代は、良かった! 」なんて気分になって、おれらは、しんみり落ち込んでしまうのだ。

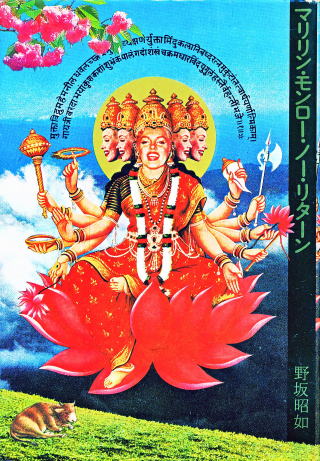

『マリリン・モンロー・ノーリターン』(1972年 文藝春秋社) 装丁・横尾忠則

亡くなったのは野坂さんだけではない。既に高倉健に次いで菅原文太、おれら世代には男が手本とすべき熟年男優が亡くなっている。二人とも東映やくざ路線−アンチ・ヒーロー映画−のスターだった。既に西江雅之さんの訃報に就いては触れた。2015年11月30日に、水木しげる氏が82歳でこの世を去ってしまった。そんな気になる訃報を聞き続けているのだ。

この稿の始めに「こんな時期」っと言ったが、おれが敢えてそう言うのは、野坂さんの訃報を聞く前、女優原節子氏が、9月に亡くなっていたことがニュースになったこともある。

60年代後半〜70年代に思春期を過ごしたおれら世代には、原節子は遠い存在だった。唯一、小津安二郎監督作品を観ることによって、原さんに出会っていた。その辺の事情を自ら文章にしたことで、予期せずして身近な存在になったのだった。偶然にしては妙なもので、訃報のニュースを聞く直前、インターネット上の自分のホームページにアクセスし、自からの文章を読むことで、原さんの存在、その人柄に思いを馳せていたのだった。「虫が知らせた」とでも言うのだろうか、間もなくTVのニュースに原さんが既に亡くなっていたことが報道され、なおさら驚きと共にショックだった。

原さんの訃報を知って思いを書き留めようと悩んだのには、おれの事情もあった。ドアーズのCDに触れ、秋にアップした文章の始めに、同居している老母が入院したことに触れておいたのだが、原さんの訃報を聞いた時、老母が三度目の入院をしたいる時だった。ニュースでも言っていたが、原さんは大正9年生まれで享年95歳、おれの老母は大正7年生まれで現在97歳、2015年は心不全で三度−そのうち二度まで救急車で搬送−入院を経験した。幸い、今は自宅で静養生活をしているのだけれど。

それにしても、新聞やテレビのニュースは、原さんのことを良く報道したものだと思った。原さんが現役を退いて、既に半世紀が経っている。42歳で女優の仕事から身を引いて、以来メディアなど公私にわたり、人目に姿を現さなかったと言う、希有な姿勢があった人だ。そこで余計に、人知れず逝去していたことが珍しがられたのだろうか。どうもそんなことでは無い様な気がする。

原さんは、戦後小津安二郎監督作品中、美貌とともに深い人間性で忘れられない存在になった人だった。おれらの様な高度成長期に育った者が、幾ら主演の女優だからと言え、戦中戦後に活躍し、42歳で早々と公の場から退いた女優を、スクリーン上で観たからと言って、果たしてどれ位身近に重要な存在となるものだろうか。大方の人は「引退後、随分長生きしていたんだ… 」程度のことで終わるのだろう。

訃報が報道されたのには、敗戦直前から戦後30年代頃にかけての日本映画を観た世代だけでなく、おれらの様な70年代になって小津安二郎監督作品を知った世代の中にも、銀幕に映る原節子の姿を観て、その人柄への敬愛を抱く者が少なく無いからだろう。原さんがスクリーンからさらにこの世から去った今でも、銀幕の上に永遠に生きつづけけ、将来も原さんのファンは途切れない。そうしたファンがいる限り、原さんは生きつづける。

書き終えたら、さっさとアップすれば良いものを、野坂さんの本を出して来たりCDを聴いて、日を送ってしまった。すると、24日夕刊(2015年12月)で、浪曲師国本武春さんの急逝を知った。

「今時、浪曲師? 」と思う方も多いに違いない。国本さんは伝統的な浪曲だけでなく、新作をロック調やミュージカル仕立てで演じていた人で、テレビのドラマに役者としても登場するなど、浪曲だけでなく幅広いパフォーマンスが知られていた人だ。かつて、浪曲界から歌謡曲の世界へ転身した名歌手に、故三波春男氏や故村田英雄氏がいたことを思い出す。

おれが国本さんの存在を知ったのは、90年代半ば、楽器業界誌の仕事を通してだった。エレクトリック・三味線を紹介する仕事で、荒川区尾久にある三味線加藤と言う屋号の三味線屋さんを訪ねた。加藤さんでは、定期的に店を伝統芸能をはじめあらゆるパフォーマンスに解放して、小演芸会を主催していた。そこで、国本さんも登場したことがあり、愛用の三味線と共に写真を撮り、雑誌に掲載したことがあったのだ。その時、未だ幼い子息を膝に乗せて微笑していた氏の姿が、おれの記憶に鮮明に残っている。その時の子息は、今既に成人に達しているはずだ。

国本さんは、両親が浪曲と言うことでその道に入った。学生時代にブルーグラスに出会い、ギターやバンジョーなどの演奏にも長けていた。そうした音楽的なセンスがあって、新作でロック調やヴォードビル風など現代の音楽性を巧く採り入れ、表現する才能が開花したのだ。

10年程前には、アメリカの大学へ留学した。多分、ブルーグラスに出会った縁で、アメリカの異文化混交したポピュラーミュージックやカルチャーを学び、現代の浪曲に活かす目的だったのだろう。

訃報の後、おれはテレビで国本さんの伝統的な浪曲を語るところを観た。演歌や民謡にもある伝統的ビブラート歌唱法を満喫させてもらった。享年の55歳は藝の円熟期を迎えた時だ。更に歳を重ねる毎に、藝に磨きがかかって行ったに違いない。国本さんの急逝は、伝統芸能の世界だけの喪失ではない。もって、国本さんのご冥福をお祈りしたい。

原さん、野坂さんの亡くなったことは、新聞やTVのニュースで大きく採り上げられ、一頻り生前の映像も映し出された。しかし、それも一時のことだ。それでも、おれ達ファンは、これからも繰り返し野坂さんの小説を読み、時に歌を聴くことになるだろう。

『不浄理の唄』(VPCC-84578)1.ぼんぼの唄<梵坊の子守唄>(野坂昭如弁説)2.星の流れに−美輪明宏−3.ミロール−美輪明宏−(野坂昭如弁説)4.黒の舟唄 野坂昭如新古今集より1春2夏3秋4冬 5バイ・バイ・ベイビー6.バージン・ブルース7.嗚呼天女不還<マリリン・モンロー・ノーリターン>(手じめ)なお、2.と3.はゲスト美輪明宏による。<梵坊の子守唄>は作者不詳、詞補作野坂昭如。バイ・バイ・ベイビー作詞・吉岡オサム 作曲・桜井順 『黒の舟唄』その他は全て詞・能吉利人 曲・桜井順による。ライナー・ノートに歌詞、野坂昭如作・小説『死の器』が収録されている。

『不浄理の唄』(VPCC-84578)1.ぼんぼの唄<梵坊の子守唄>(野坂昭如弁説)2.星の流れに−美輪明宏−3.ミロール−美輪明宏−(野坂昭如弁説)4.黒の舟唄 野坂昭如新古今集より1春2夏3秋4冬 5バイ・バイ・ベイビー6.バージン・ブルース7.嗚呼天女不還<マリリン・モンロー・ノーリターン>(手じめ)なお、2.と3.はゲスト美輪明宏による。<梵坊の子守唄>は作者不詳、詞補作野坂昭如。バイ・バイ・ベイビー作詞・吉岡オサム 作曲・桜井順 『黒の舟唄』その他は全て詞・能吉利人 曲・桜井順による。ライナー・ノートに歌詞、野坂昭如作・小説『死の器』が収録されている。

2015年12月〜2016年1月 マンゴーハネダ