中世主義者(medievalist)とルネサンス人

−長谷川 堯著『都市廻廊 あるいは建築の中世主義』を読んで−

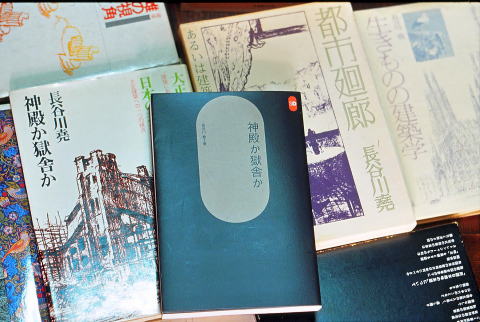

正月明け、長谷川 堯著『都市廻廊 あるいは建築の中世主義』(1975年 相模書房刊)を読み終えた。昨年12月初旬、たまたま手にした本だったが、参考に50ページ程読み進んで気が付くと、本の世界に浸かってしまった。慌ただしい師走に読む本なら、何か季節感のある本でもと思う方もあろう。いやはや、建築の本なのだ。わたし自身この期に、長谷川氏の本に没頭するなど予想外のことであった。何時の間にか、読む愉しみのを求めて、この本を開いていた。

この本を初めて読んだのは、遅く80年代初頭だ。その後、中公文庫になった際に、文庫でも読んでいる。近年再読する本が増えた。それでも、以前読んだことのある本を新たな気分で読み返す機会はそれ程多くない。再読したい気持ちがあっても、なかなか読み進むのは容易なことではない。勉学的な目的や趣味でも容易ではない。忙しない年末に古い本を読み耽るなど、人はわたし酔狂をお笑いになるだろう。何でも良い、何か面白い本が読みたい。

その理由と言えば、昨年夏わがパソコンが故障したことに端を発している。ホームページに関して、事なきを得て継続しているのだが、昨年末まで故障に付随した小トラブルとパソコン、ネットなどに関する雑事が重なった。ネットに関わる雑事、障害は、個人の努力だけでは如何とも為しがたい。ネットはもとより通信関係など、複雑に関連する組織を介さなけば進捗しない。気が付くとそのストレスが、結構重くこころを領していた。ネットに関わることがらを四六時中意識していることを自覚して、われながら愕然とした。

わたしは敢えて断るまでもなく、アナログ世代の者だ。早い話、昭和生まれの旧世代と言うことで「インターネットだ、やれ、ホームページだ」と、何かと現在性や創造性を追い求める必然性や道理はない。このご時世、趣味に生きるも怠惰に暮らすも、誰も一瞥もくれはしない。勝って気儘に、自由を謳歌すれば良い分けだ。もちろん、生者に必然の憂いがないではないが、パソコンとインターネット、デジタルな不可視の情報世界に、何かと四六時中追い立てられている自分を発見して、完全に「デジタル化資本主義」に取り込まれていることを自覚した次第だ。

思えば、ホームページを立ち上げてこの方−この新年で5年目になるのだが−心豊かに読書の愉しみを満喫する余裕など、殆どなかったことに思い至った。もちろん、普段本を手にしないことは無い。以前ほどではないが、70年代頃の活字本を手にすることも多い。それでも−だからと言う分けではないが−昔、未知の本を開いた時の、あの読書の昂ぶりは、少なくなった。

中高年の男は、朝、性的な昂ぶりが無くなることに、ある種喪失の悲しみを噛みしめ、現役引退を自覚するものらしいが、わたしはそんな生(性)物的な機能の減退より、こころの衰えこそ重大な衰退だと思うのだ。こともあろう、友人が鬱病で「他人との付き合いが重荷でしょうがない」と便りがあり、なおさら、こころの衰えは、問題だ。

何か活きの良い本、文章を読んで−それが、小説(本)である必要は無い。人によって音楽でも映画でも、何でも良い! −要するに、感動に打ち震える必要を感じたと言うことだ。厳冬の寒さで冷え切った体には、琥珀の液体が効く様に、固まったこころにには、感動のスピリッツが欲しいではないか。わたしには、長谷川堯『都市廻廊 あるいは建築の中世主義』は、まさしく、読むスピリッツと言ったところだった。

既に長谷川堯氏に就いては、氏の本SD選書版『神殿か獄舎か』(2007年 鹿島出版界)の紹介を、このホーム・ページの立ち上げ早々に載せたので、著者に関して幾らかご存じではないかと思う。長谷川氏、1972年刊行の処女論集『神殿か獄舎か』は、個別の論文を連ねた、氏の建築研究の原理・歴史篇の論文集だ。明治維新に始まった近代化に伴う国家経営の一翼を担う建築を正面から論じて、日本に於ける近代建築創設とそこに胎まれた理想と挫折に真正面からアプローチした論集であった。一方、三年後1975年刊行の『都市廻廊 あるいは建築の中世主義』は、歴史の片隅を男臭い筆力でこじ開けて(読み解く)行く、長編エッセイ(批評作品)だ。維新以前から営まれて来た都市の回路を発掘し、現代の都市・建築・環境を再構成して批評する。

『都市廻廊』は、『神殿か獄舎か』の応用・現代篇と言った趣の本だが、前著で解明した大正期建築の理想と挫折の骨を拾うことではない。西欧の進歩や最新の技術を追う立場とは異なる「中世主義」と言う行き方を通して、理想を伝統や過去の知恵に求めた一群の人々の仕事を読み解く本になっているのだ。久々に読んで、デジタル化によって硬化したこころに血が通う気分がした。

「中世主義者(medievalist)」とはどの様な人か

『都市廻廊』は、日本の「中世主義者(medievalist)」の系譜を辿る本だ。この「中世主義」と言うのが、理想を伝統や過去に置く考え方だが、それにしても「中世主義」とは何か。わたしはこれまで、「中世主義」と言う聞き慣れないことばが、良く分からないでいた。今度、改めて読通して、漸く分かったことがある。

冒頭から、大正元(1912)年『白樺』に発表された高村光太郎『狂者の詩』−COCACOLAと言う単語が使用された−の引用から始まる。そして、‘パンの会’が紹介される。この「パン」は牧羊神のことで、世紀末ドイツの雑誌名にあやかっていた。明治41年から43年頃まで、隅田川岸両国の当時ハイカラなレストランで催され、当時ヨーロッパにあった象徴主義に習ったサークルだ。参加者は、北原白秋、木下杢太郎、吉井勇、石井柏亭、山本鼎、森田恒友、石川啄木らに、高村光太郎、谷崎潤一郎そして永井荷風も顔をだした。 <ロマンチシズムとエキゾチズムとまた中世主義(メディーヴァリズム)に心酔し、そのような心理的陰影に共鳴する舞台として、下町の川端を選んでいたのであった。>

そして、長谷川氏は「中世主義」者として、最初に日本橋をデザインした妻木頼黄(つまきよりなか)−1859(安政六)年〜1916(大正五)年−を取り上げる。文字通り都市(東京)を、かつて江戸と称されていた時代の幹線、川や運河の水面まで降ろし、アンダーな位置から見晴るかして始める。都市へのアプローチを、その正門からメイン・ロードを通って入るのではなく、都市内部を住処にする者−原住民−の感覚を通して「インサイド・アウト」−本文中に出てくる表現だ−皮膜を破る様に、再考して行く分けだ。

妻木は生年からも伺われる様に、幕末江戸の旗本家の生まれだ。維新後の政治及び主要な国家の枢要を担う人材が、旧薩摩、長州、土佐と言う藩閥出身者に対して、江戸(東京)出身者と言う敗者の血脈を持っていた。学歴に於いても、聊か変わっていて、官学−明治11年、工部大学造家学科−に入学するも、中途でアメリカコーネル大学へ私費留学してしまう。同大学を卒業後はヨーロッパを回り帰国して、東京府に職を得る。

これまで、何冊か建築関係の本を読んできたが、建築関係の本はもとより、それ以外の東京本でも、妻木の存在に関して触れた本−特殊な専門書にはあるのだろう−妻木の名前すら見ることは、無い。一度、TVで紹介されているのを見たが「忘れられた存在」と言っても、過言ではなさそうだ。今度、この文章を書くに就いて、妻木の名前の「読み」を確認したく、嫌々ウィキペディアにアクセスした。どうしても、図書館に行く時間がなかったのだ。それにしても、長谷川 堯氏の『都市廻廊』も、その他の著作をあたったのだが、名前にルビは振ってない。この本が刊行された70年代には、この本を読むような読者は、妻木頼黄の存在を既に知っていたのだろうか。頼黄−よりなか−と普通の読者は、ルビが無くても読めたと言うのだろうか。

長谷川氏は最終学歴の経緯で、妻木の工部大学造家学科卒業年の明治17年だけ彼が中途で留学した為、卒業生が出なかったことを注記している。「卒業生がいない」と言うことは、官学にとっては由々しきことで、わたし達の年代は、かつて学園闘争の際、ロックアウトを警察権力の導入までして排除し、入学・卒業者を絶やさなかった「例」を目撃している。妻木は自らの出自と官学への背信など、後に国会議事堂コンペで、官学正統派アカデミズム、辰野金吾(あの東京駅舎の設計者、一応妻木の師と言うこでもあるのだが)らによる「倍返し」の手痛いしっぺ返しに合う。その体制から抹殺された妻木の、現在残る数少ない建築的遺構が日本橋なのだ。

原型の姿に返った東京駅舎から程近い日本橋は、今では映画の重要な背景程度には、認識されている。漸く、日本橋は単なる橋や東海道の起点と言うランドマーク以上の、都市的遺構として、少しは認識される様になった分けだ。最も「ものの本」と言うのか、ウィキペディアでは、日本橋に関わる妻木の仕事を「意匠」と、表記している。

この「意匠」と言うことばは、現在の美術・造形関係で言うところの「デザイン」に近い意味だが、遙かに含蓄のあることばで、わたしは好きだ。妻木が「日本橋を意匠した」と言えば、橋の装飾などデザインしただけではなく「橋自体をプロデュースした」と言ったところまで妻木の影響が広がるだろう。長谷川氏も書いていた−‘「所謂日本趣味の系譜」について’『建築の現在』(1975年 鹿島出版会)所収−。

長谷川氏の本を読んでいると、妻木がどことなくガウディを思わせるところがある様に思ってしまう。両人とも建築家だったと言うこと位しか、共通点が無いにも関わらず。簡単に言えば、何か普通じゃないかたちを追い求めているところが、似てると言うところか。

なお、現在神奈川県立歴史博物館となっている建物は、かつて横濱正金銀行本店[明治42(1904)年]として妻木の設計による建築だ。横濱正金銀行と言えば、永井荷風−後に触れる−が、アメリカ遊学の折ニューヨークの横濱正金銀行支社職を得ていたのだった。

現在、旧来の建築から歴史を読み解く手法は「取り立てて、斬新ではない」と言った意見があるかもしれない。断っておかねばならないが『都市廻廊』が刊行された75年−実はわたしが大学に入学した年なのだが−、建築に関する一般の関心は、現在の様ではなかったことを言っておかねばならないのだ。

1970年代、建築に関連する本を読む読者は限られていた。現在普通に書店で見る、カラー写真が主役で、活字の少ない建築鑑賞風ガイド本は、当然無かった。一部専門家以外、建築鑑賞を行う様な風潮も、残念ながらなかったのだ。当時、わたしの様に美術史を専攻する学生でも、大型書店の建築書専門コーナーには、めったに行かなかったものだ。

そんな時期、わたしが長谷川氏の名前と本の存在を知ったのは、大学で教鞭を執っておられたT先生が、長谷川氏と大学院で同級だったと言う偶然があったからだった。更に社会人になってから、編集の仕事に携わって、故芦澤一洋との邂逅があり、芦澤氏(氏に就いては[リッケンばか−13−]を合わせてお読みいただきたい)は、大学から長谷川氏の友人だった。幸運な偶然が重なったからだった。

1997年 青土社

1997年 青土社

『都市廻廊』において妻木に次いで、日本に於ける「中世主義者」の典型として再評価する人物が、永井荷風だ。この文章の読者なら、荷風と聞いて「何を、今更中世主義者なのか… 」と、思う向きも少なくないだろう。これもまた、1970年代建築書が専門家や関係者向きの本であった様に、永井荷風も現在の様に、多角的に関心はもたれていなかったのだ。確かに、荷風全集もあった。『断腸亭日乗』も、単行本化されていた。また小説は、代表作を文庫本で読むことも出来た。しかし、この本が出版された1975年、永井荷風を現在の様に読む読者は、極めて少なかったことを言っておきたい。

新版になった『神殿か獄舎か』を紹介した際にも言ったが、確かに日本の近代文学中、荷風の評価は定まっていた。その評価がどの様なものであったか、思い出して欲しい。仮に今、荷風が「中世主義者」だとして、当時荷風が「中世主義」であるなどと言う考え方は、普通の読者には想像だにされなかったはずだ。

荷風は過去に遊学したフランスで、当時最新の文学に影響されながら、帰国後、自ら古い江戸の情緒の濃い作品を書くことになる。70年代一般の読者は、荷風の『?東奇譚』を始めとする小説作品は、社会に背を向けた固陋な文人による、江戸時代の名残を伝える花柳界や旧弊な生き方をする非近代的な世界の情交を描いた小説と言う、評価だった。また『断腸亭日乗』は、偏執的な記録、特異な日記とされ、研究者や近代文学ファンを別にすれば、今日の様に多くの読者の手が届くものではなかった。何しろ『断腸亭日乗』が文庫本になるのは、80年代になってからなのだ。更に『日和下駄』と言う都市遊歩の随筆は、岩波文庫『荷風随筆』に収録されるまで、文庫本で手にすることは出来なかった。

荷風の小説以外の仕事へ新たな関心が広がったのは、70年代半ばを過ぎ、東京を文芸誌的に考察する快著、磯田光一『思想としての東京』(1978年 国文社)と1979年同じ磯田による『永井荷風』(講談社)が刊行され、古い情緒的な作家という埃が吹き払われてからだ。戦後世代の読者は、磯田の本によって、それまでの伝記的研究にはない新生な読後感を得たはずだ。もっとも、磯田の『永井荷風』では、広く参考文献を渉猟する磯田の執筆姿勢にも関わらず、長谷川氏はもとより、都市論、建築関係の批評を参考にした痕跡は無い。磯田の『永井荷風』は、文藝批評と言う確立した領域で、荷風の生涯と作品の生成を詳細に跡づけた著作だった。80年代、磯田は『戦後史の空間』(新潮選書)『鹿鳴館の系譜』(文藝春秋社)に於いて、近代文学を戦後文学的な問題意識−西欧近代意識の受容−に於いて読み解く評論に健筆を振るうが急逝する。逝去後の1987年には『萩原朔太郎』が、遺著として刊行されることになる。磯田の批評が広く読まれたこの時期、日本の近代文学への一般の関心は、従来の近代文学と言う固定化した位置づけとは異なる、社会史や文化一般と関連する視点で、読み取られて行く。

また、文学作品(小説や随筆)を読むと言う行為が、個人的嗜好(内閉的な)から、批評的な(啓かれた)行為として、広がり始める。代表としては、前田愛『都市空間のなかの文学』(1982年 筑摩書房)がある。海外の文学研究の手法も積極的に採り入れる、日本文学研究者が現れる。同時期『都市廻廊』を最初に、美術史、建築や都市論など、近代文学以外の領域から敏感に評価したのは、ウイリアム・モリス研究家で編集者でもあった故小野二郎(『装飾芸術 ウイリアム・モリスとその周辺』)、児童学者で当時記号論的方法を展開し始めた本田和子(『異文化としての子供』)など、新進気鋭の篤学者で、批評界や論壇の中心にいた者ではなかったことも印象的だ。

更に近代文学を、新鮮な視点で読み直したのが、1990年刊行された川本三郎『大正幻想』だった。当時川本は、批評家と言う位置づけではなく、コラムニスト、エッセイストと言う、聊かライトな評価だった。それが遂に『大正幻想』(新潮社)で、佐藤春夫、芥川龍之介、谷崎潤一郎、永井荷風らの作品を、大正と言う明治とは明らかに異なる時代精神の中に位置づけた本格評論を完成する。この本の参考文献中に『都市廻廊』が、目立たないかたちで登場することになるのだ。その後、1996年『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(都市出版)で、荷風の生涯と東京と言うトポスの交わりを詳細に跡づける。また、この大冊で名実共に批評家としてのキャリアを築くことになる。2012年には『白秋望景』(新書館)と言う浩瀚な白秋伝まで刊行するのだ。川本はもしかして、隠れ中世主義者なのかもしれない。

長谷川氏は『都市の憂鬱』の著者、佐藤春夫に触れることができなかったことを、初版から十年後、中公文庫版『都市廻廊』のあとがきで注記していた。そんな思いを知ってか、知らずか、川本三郎が『大正幻想』でそれを果たした−様なところも無きにしもあらず、とわたしは思って来た−。

(*)磯田の『永井荷風』川本の『大正幻影』が、それぞれサントリー学芸賞−80年代に風靡した企業メセナ一つ−を受賞している。長谷川氏も『建築有情』(1977年 中公新書)で第一回の同賞を受賞している。それに就いて、氏から直に聞かされた逸話がある。長谷川氏の受賞を推薦したのが小野二郎だったそうで、小野の『ウイリアム・モリス ラディカル・デザインの思想』(中公新書)を氏が酷評した縁からだったと、お話ししてくれた。なお、言い添えておけば『都市廻廊』は、75年度毎日出版文化賞を受賞している。

1990年代−所謂、バブルのはじける寸前期−、漸く読者の関心は、長谷川氏の建築を通して近代主義への静かな抵抗を読み解く諸著作へ向かった時期だった。そして、90年代以降、スタイリッシュな建築批評−どの様な読者に向けられたものか−が、陸続と出版される様になって今日に及ぶ分けだ。

(*)荷風を新鮮な視点で読み直した本として、昨年10月急逝した飯島耕一著『永井荷風論』(1982年 中央公論社)を挙げておきたい。この本は、フランス文学者で詩人の飯島耕一による「詩人」としての荷風を論じたエッセイだ。文中、荷風の文章が豊富に引用されていて、荷風の文章も楽しめる本になっている。

飯島の『永井荷風論』は、詩人らしい視点で、荷風の文語を駆使した文体に注目している。本の初め、萩原朔太郎の「旅上」と言う名高い詩−<ふらんすにゆきたしと思えども ふらんすはあまりに遠し せめては新しき背広をきて きままなる旅にいでてみん。>−を引き「この詩はひよっとして、荷風の『ふらんす物語』に刺激を受けて書かれたものなのではあるまいか。」と書き出される。この本に刺激され、以前わたしは古い新潮文庫版荷風訳詩集『珊瑚集 仏蘭西近代抒情詩選』を読み返した。荷風により文語訳されたフランス近代詩とは、今も広く読まれている、ボードレールとランボーに、今では返り見られることの無くなった、ヴェルレーヌやアンリ・ド・レニエ、ノワイユ婦人、一篇だけギュスターブ・カーン「四月」などだ。なお、飯島には朔太郎に関して長編評論『萩原朔太郎』(1975年 角川書店)があり、ほかに朔太郎関連で数多くの文章を書いている。わたしも朔太郎のファンなので、朔太郎に関する文章はもとより、シュルレアリズムや江戸俳諧に関する文章まで、愉しませて頂いた。記してご冥福を祈りたい。

好きな詩人、萩原朔太郎の名前が出たので、触れておきたいことがある。朔太郎と言えば、日本の近代詩人としてよく知られた存在だ。しかし、近年どれくらい読まれているだろうか。明治、大正、昭和初期と言う時代に、近代化を急ぐ時代の感性を詩で表現した朔太郎は、その詩に於いて近代の都市風景と建築を数多く表現した詩人なのだ−飯島には、朔太郎詩と「建築」にふれた文章もある−。また、朔太郎は、荷風と同じく、自ら写真(パノラマ・カメラ)を撮っていた。朔太郎は、時代的に珍しい多趣味な人で、ギターを弾き、手品にも凝っていたのだ。

明治末から大正時代登場した、パノラマ館も朔太郎詩に登場する。そうした時代に先駆けた感性を共有する同時代人として朔太郎が、ベンヤミンを引用して論じられる様になって来たのだ。なお、故飯島氏の子息は、気鋭の建築評論家であることを、訃報で初めて知った。1990年代初め、わたしが店員をしていた画廊で、長谷川堯の建築写真展を開催したことは言ったが、その際、氏から直に経歴や肩書きをお聞きしたが、自ら「建築批評家」と言うことばが出たことがあった。近年、書店の哲学・思想書コーナーに「建築批評」が、並ぶことも普通になった。

繰り返し述べることになるが『都市廻廊』が出版された70年代半ば、建築に関する本は、ごく少数の建築関係者と研究者を除き、大半が建築家自身による方法や理論的な考察か、実用的な本に限られていたのだった。当時を思うと、人々の意識も変わったものだ。蛇足になるが、建築家の展覧会が開催される機会も増えた。その展覧会も一般の観客で盛況なのだ。そうしたことからも、建築に関する人々の関心が大きく広がって来たことが分かると思う。

*

それにしても「中世主義(medievalist)」とは何なのだろう。それは何故「中世」なのか。わたし達にとって「中世」と言えば、ヨーロッパの「ルネサンス」に対して中世が「暗黒の中世」と言われる様に、未だキリスト教の厳しい軛に囚われた信仰の世界−「暗い」あるいは「夜明け前」−と言うイメージがある。一方では中世の生活圏には、自由こそ限定されながら、精神は「キリスト」と共に信仰に篤い時代と言う観念もある。封建領主の城塞周囲の畑や森に縁取られ、小さく充足した各地方、小都市国家も思い浮かぶ。

城砦を中心に城壁で囲まれた都市には、現代都市の原型が集約され、その中心には広場が形成されている。そこで住民による自治が育まれた。教会は信仰の中心だった。都市の市民と職人達は、教会を自らの信仰の基礎として、教会の基石を組上げ、石工は石を刻んだ。都市の外には森と畑、離れた丘や山には修道院が置かれ、祈りばかりではなく薬草の栽培研究と言う本草学や神学に関する本の出版など文化センターの役目もはたしていた。調度、アッシジの様な都市を思い浮かべれば、中世の都市に合致するだろう。

わたし達から見て、中世人の理想の典型的人物として、アッシジの産んだ聖フランチェスコが理想を反映した原型的人物と思う。聖フランチェスコと彼を創始とする、フランチェスコ会修道院の存在こそ、中世人の一典型的あり方とみても良さそうだ。彼らは個人の名誉や業績と言う名を求めることはしない。何故なら、基石を組上げ、石工が石を刻むのは、神への祈りだから、と思わないではいないのだ。

中世に生きた人々には、個人の名を後世に残すと言う意識はなかった。現代に「中世主義」と言えば、時代の流行には乗らない、他人の評価や世評にも迎合せず、自ら信じる道を行く姿勢と言ったら、どうだろうか。

近代において、西欧の中世藝術と建築に光をあてたのは、ジョン・ラスキンJohn Ruskin(1819〜1900年)と言われ、彼こそ熱烈な中世主義者とされている。『都市廻廊』においても、ラスキンのことは控えめながら触れられている。同時に「中世主義」の理想は、ウイリアム・モリスWilliam Morris(1834〜1896年)と、彼の周辺に集まった芸術家と職人達に引き継がれる。モリスは、自ら英国内に遺る中世の建築遺構を温ねるなど、中世に手仕事の理想的なあり方の源泉を見いだした。そうした中世の遺産へのまなざしが、後にナショナルトラストの基礎を築くことにもなる。

名実共に中世主義者だった、ウイリアム・モリスに関して、長谷川氏には『建築逍遙 W・モリスと彼の後継者たち』(1990年 平凡社)と言う、建築探訪の書があることを言い添えておく。

『都市廻廊』を、久々に読み返して、日本の近代建築史と言う一領域を通じて、日本の近代の特殊事情があぶり出されて興味深かった。長谷川氏の文章と言えば、骨太な文体で定評がある。これまでそちらに目が行き、用意周到、緻密な論述の細部まで、充分意識出来なかったのだった。何より、今回読んで、「中世主義」とは何か、以前より理解することが出来た。

大きく三つの章に分けられた『都市廻廊』では、始めに妻木頼黄、永井荷風から、中盤に後藤慶二−豊多摩監獄(後の中野刑務所)の設計者−とその周辺の若き建築家、琵琶湖畔近江八幡に居を据えた建築家ヴォリーズにアナーキスト大杉榮が登場する。第三章で「田園都市」の創始者Ebenezer

Howard、社会改革者賀川豊彦ら、そして「中世主義」の理念を敗戦、戦後へ引き継いだ今和次郎とその周辺の建築家、村野藤吾らの仕事まで辿られる。近年、一般の建築への高まった関心を顧みても、ここで挙げた人々を「都市」や「建築」と言う文脈で、想起する人は専門家を除けば、やはり少ないかもしれない。

徳川幕府の江戸から明治政府の東京への激変は、都市が西欧近代の建築を採り入れる契機で、大正時代に入ると欧米の影響を受け、セセッションやアール・ヌーヴォーと様々な様式が流れ込んで来る。同時に維新後に育った日本の近代意識は、建築においても新しい可能性を試みようとする建築家を産んで行く。例えば、慶応義塾大学大講堂などを設計する曽彌達蔵、中條精一郎。中條に就いて長谷川氏は、<中條誠一郎が体現するような濃厚な中世主義にいろどられた大正建築のマイルストーンとして考えたいように>思っているとし、中條の名前の後に括弧して宮本百合子の父であることを注記している。

本の中盤以降に登場する、今和次郎や村野藤吾と言う名前は、都市、建築関係の本で名前が上がることがある。しかし、わたしの場合、長谷川氏の著作を読んで、そこからの「刷り込み」で認識しているが、一般的にどれ程認知されているかは分からない。更に、グローバリズムの高波に「乗るしかない」現代日本社会において「中世主義者」と言った地味なライフ・スタイルが関心を呼ぶとは思えない。建築という限られた領域だが、広い視野で「中世主義」を位置づける、精神史的探索が行われた意義は大きい。

<中世主義的な思惟のの系譜は、直接的には、十八世紀後半から盛んになった古代遺跡の発掘の成果やフランス革命などの政治的変動のなかで時代的要請として十九世紀初頭に盛んになった新古典主義に対する反感としてはじまっている。したがって中世主義が反古典主義を旗印にするロマンチシズムを一つの土壌としていることもまたたしかであり、ロマンチシズムが内包しているイスラム、インドさらに極東への関心としてのオリエンタリズムなどと近親的関係を常に保って成長してきた。いいかえれば中世主義にせよ東方主義にせよ、西欧文明の直接的な継承者たる近世近代国家が体制的な故郷あるいは美学的環境とするルネッサンス以降の古典的世界に対する<異郷>を求める心の動きが、思想として有機的に昇華されたときに結晶したものであった、と言うことである。> P26〜27

社会思想家として知られ、芸術家では無い大杉や賀川豊彦も、名利とは縁のない波乱の人生を駆け抜けた。70年代思春期を過ごしてわたし達には、幸いにも岩波文庫の大杉榮『自叙伝 日本脱出記』があり、良く読まれていた。大杉はクロポトキン、更にファーブルの訳者でもあったが、獄中にあればこそ翻訳と言う仕事が果たせたとも言える。現在、果たしその著作を読もうと思う読者がどれほどいるだろう。

実は1997年、鎌田慧『大杉榮自由への疾走』と言う伝記が出版された。ややあって、わたしは「この時期、何故、大杉なのか」と訝りながら、500ページになんなんとする鎌田の大杉伝を読んで、不覚に大杉の果敢な生涯に涙が止まらなかった。大杉榮は知れば知る程、日本的な風土をはみ出した個性だったことが分かる。彼の場合、中世・ルネサンス人と言うより、宗教戦争期に頻発する農民一揆の指導者−トマス・ミュンツァーの様な−に、比すべき人物だと思うのだが、どうだろうか。

さて、聊か横道に逸れたが、『都市廻廊』で言及される個性的、印象的な人々を辿ることで「中世主義(medievalist)」と言うことの意味が、幾らかは鮮明になって来ただろうか。現代は、何かに就けインパクトが求められる。他人の耳目を惹き付けないと始まらない、利潤を生まないと評価の対象にはならない。中身はともかく目立たないと意味がない。もともと、本は読まれないものだが、近年のデジタル化はそれを加速した。戦後比較的出版部数の多い、70年代の本も、現在は稀少になっている。大体日本では近年まで、建築、都市と言った領域が、身近な文化や芸術と言うより工学系の仕事とされ、遠いものと思われた来たことがある。そして、日本人の性格として「新しいもの好き」なことの帰結と言うべきか、そこには進化や最新の考え方−思想−や方法を最良と思い込む傾向があったのだ。進歩や進化、分かりやすい合理性、能率から外れたものは、多く顧みることがない。『都市廻廊』の様な本で語られる「中世主義」は、更に遠い存在になったのだろうか。

今回『都市廻廊』を読んで「中世主義者」と呼ぶに相応しい人物だと思ったのが、今 和次郎だ。今の代表的著作『日本の民家』は1922(大正11)年に刊行された、民家研究の草分け的著作、現在岩波文庫になっているので、ご存じの方もいらっしゃるであろう。また、今和次郎は「考現学」の創始者でもあるので、名前を聞いたことがある方もいるに違いない。わたしも棚から文庫を出して、藤森照信の解説を読み返した来たところだ。特に、今和次郎と柳田国男の交流に触れているのが印象的だった。柳田の『遠野物語』や『山の人生』は、民俗学の専門書と言うだけでなく、日本民衆のこころを記録した古典として広く読者を得て来ている。同じ様に、今の『日本の民家』は、いわゆる民間的建物(民家)の採集・研究書と言う性格より、住まい(家)と人の交流を捉えた本として、古典になろうとしている。

今和次郎は、1888(明治21)年、青森県弘前市生まれ、東京美術学校図案化に学ぶ。この「図案」とは、今日の「デザイン」のことで、明治45年、卒業後創立間もない早稲田大学建築学科に職を得、後教授となり、1973年に亡くなっている。70年代、都心の大型書店の建築書コーナーには、新版の単行本が常備されていたものだ。その頃は、住宅の研究書くらいに思っていたが、文庫になって読んでみると、日本の伝統的な民家を研究する様な、住宅研究の書だけでは、ないことが分かる。何より挿入された著者自身のスケッチが美しく、かつ雄弁で本文とは別にスケッチのみ見ているだけでも飽きない本なのだ。現在、研究書に挿入するなら、写真やイラストになる分けだが、それらはおそらくこんな風な感動はないだろう。今が研究者や学者以前に形を読み解く人で、それを再表現出来るデザイナーだったことも良く分かる。

そう言えば以前、1910〜1930年頃のベルリンを特集した雑誌の特集記事で、当時留学していた山田耕筰、村山知義、秦豊吉と共に今和次郎が採り上げられていたのを見たことがある。記事には、今自身がライカで撮影した写真と共に、チャップリン風の髭で今自身も写っていた。今が当時、ベルリンで極めてモダンな文化を摂取していたことが分かった。今を始め、永井荷風、柳田国男、また始めに上げた妻木頼黄にしても、欧米への留学、滞在により、母国日本を相対化して見る視点を得ていたことは、重要なことだ。

「中世主義」者と言えば、過去を尊重するばかりに見られがちだが、進化系の時代−近代ないし現代−に対する別の先進的意識により、各自撰び取った戦略的な立場であることも考えられる。

わたしは謦咳に接する栄に浴している長谷川氏が、教師として大学でどんな講義をしているのか、長らく興味があった。数年前機会を得て、長谷川氏の講演を聴くことが出来た。その際、氏が今和次郎を「わじろうさん」と名前で呼んでいるのが、如何にも敬愛の情が表れた呼び方で印象的だった。長谷川氏が言う、中世主義者の原型には、今和次郎(そして、村野藤吾が)が大きい。今和次郎『日本の民家』は、細く長く読み継がて来ている。住宅研究本としではなく、柳田の『遠野物語』などと共に、日本のこころを映した希有の書として。

われわれもまた「ルネサンス人」

中世主義者は、極めて稀少なのだが、一方、ルネサンス人こそ現代人の究極のあり方とされている。わたしには、そう思える。わたし達戦後世代は「未だ」と言うのか、新たな「ルネサンス」感覚に生きている。

「ルネサンス(文芸復興期)」と言うのは、ヨーロッパの14〜16世紀、最初フィレンツェを始めイタリア諸都市で目覚めるギリシャ・ローマの古典復興と人文思想の高まりのことだ。中世の旧弊なキリスト教に対して、人間中心の思想を対峙して、自由な信仰と発想を推し進めた人々をルネサンス人と言う。15世紀イタリアは、各地方毎、城塞を中心に都市国家が独立して統治していた。共和国だったフィレンツェを始め、ミラノ公国、サヴォイ公国、海洋国家ヴェネッアにジェノヴァ、シエナ、フェラーラの共和国、ナポリ王国、更にシチリアにサルディーニャ王国など、それぞれ繁栄を競っていた。次第に、他を圧して勢力を伸ばす都市が出てくる。織物で栄えたフィレンツェもその一つで、銀行家メディチ家が経済を握り、都市国家の行政や文化に大きな影響を及ぼしたことは、よく知られるところだ。そうした繁栄から、人間の可能性を肯定する理念が芽生え、そのバック・ボーンに「新・プラトン主義」と言うヘレニスティックな思想があった。キリスト教の下にありながら、ギリシャ・ローマの異教的な思想も合流したのがルネサンス期だった。

異教的な思想を牽引したのが、ネオ・プラとニストと共に、天才的な個性だった。詩人のダンテやボッカッチョ、ペトラルカ、人文主義者のマルシリオ・フィチーノ、ピコ・デラ・ミランドラら、フィレンツェの銀行家一族メディチ家、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロの様な権力者におもねない芸術家達だ。また時代は、コペルニクスやガリレオなど、今日の科学を準備した学者も輩出した。合理的な発想に対し一方で、彼らが時の教会に厳しく弾圧されたことも、この時代の激しさを思わせる。おそらく、西欧美術にさほど関心のない人でも、ルネサンスの芸術家の名を挙げてみるように言えば、軽く5〜6人は挙げるであろう。なお中世は未だ絵画と言っても、多くは聖職者や修道士の絵筆を良くする者−チマブエの様な人−が、イコンを描いていたのだ。「ルネサンス」を「中世」に対峙させると、その明瞭なコントラストで「中世」と言う遠い時代が少しは、現実味を帯びるものだ。

左 未来版(1959年)と講談社文庫版 カバーは共にダ・ヴィンチ手稿より

左 未来版(1959年)と講談社文庫版 カバーは共にダ・ヴィンチ手稿より

70年代の知的流行を記憶している読者には、70年代半ば『復興期の精神』の著者、批評家の花田清輝が脚光を浴びたことをご記憶だろう。花田清輝『復興期の精神』は、初め戦後まもない昭和21年、刊行された評論だ。戦時中、軍国国家の下で韜晦を重ねた文章が、戦後の民主主義下では、機知に富んだレトリックで新しい思想を表現した文章として、たちまち知識層・読書人に受け入れられたのだ。この本の斬新なレトリックは、敗戦後、日本は「復興」と言う目的で「過去」を葬った敗戦後の知識層に光をもたらした。西欧の歴史的な個性を花田一流の屈折したレトリックで韜晦したエッセイは、過去の日本的な感覚を払拭して、一夜にして民主主義に看板をかけ代え、過去を葬って新しい日本のスタートをルネサンスの復興に重ね合わせたのだった。

1970年代半ばその花田清輝『復興期の精神』が、またしても脚光を浴びることになる。わたしが大学に入学した1975年、ゼミの会話で『復興期の精神』が話題になった。この本は1974年に文庫になっており、死を期に花田への関心が吹き返し、学生や若者に広く読まれることになったのだ。

調度1974(昭和49)年、花田自身の65歳と言う、早すぎる急逝が重なる。更に、花田は死の直前『日本のルネサンス人』(1974年 朝日新聞社)を刊行していた。それが花田の再評価には、好材料だった。

『復興期の精神』文庫化に先立ち、戦前から西洋史学者として翻訳−その中には、あの大杉榮も訳した、ファーヴル『昆虫記』もあった−を始め、評論(エッセイ)を書いて来た、林達夫の文章が『著作集』全6巻(1971〜72年 平凡社)として集大成された。花田は、久野収と共にこの著作集の編者として参画し、花田は第4巻『批評の弁証法』の解説を執筆した。この巻には「アマチュアの領域(1939年)」「鶏を飼う(1940年)」や「作庭記(1939年)」など、生え抜きの知識人−西欧の学問スタイルを身に付けた−林の戦中の文章が収録され、それを花田らしい屈折した視点で捉える同書の「解説」も話題になった。

林の文章と言えば、著作集第1巻『芸術へのチェチェローネ』は、戦前1933年刊行の『文芸復興』所収「発見と発明の時代」(1927年)「文芸復興」(1928年)を基に1969年『岩波講座哲学』に寄稿した「精神史」を収録して、さながら「林達夫ルネサンス芸術論集」と言うべき一巻になっている。著作集の刊行により林の文章は、戦後世代の、歴史学研究者はもとより、美術史、思想、哲学などの専門家から一般の読者まで、広く読まれることになる。わたしも同著により、大学進学の際、美術史を専攻することにした経緯がある。70年代初めに−1896(明治29)年生まれ−林達夫の文章が復活したのだ。林と花田が共に京都帝国大学に学んだことも言い添えておこう。

当時の書店には、花田の既刊著作『随筆三国志』(1969年 筑摩書房)や『室町小説集』(1973年 講談社)など、常備されていて手にすることも可能だった。何より『室町小説集』や『日本のルネサンス人』は、題名からも分かる様に、日本の中世を題材にした文章が集められている。取り分け遺著になった『日本のルネサンス人』は「眼下の眺め」で始まり「金いろの雲」まで全18章、安土、桃山、室町期の貴賤の民衆が如何に機知に富んでいたか、花田らしいうがった読解を展開した歴史批評だ。何よりこの評論のモデルは、昨年東京で大々的に展覧が行われた「洛中洛外図」にあるのだ。

歴史の研究書で語られる様な中世を、花田は日本のルネサンスと位置づけ、過去に新しい人間像の発掘を軽快な文章で行った。それは、それまでの歴史的な中世が墨一色のモノクロームなら、安土桃山を「ルネサンス」と言うことばで言い換えると、そのイメージは一気にカラーの画像で思い浮かべられる様な、斬新な感覚だった。以後、歴史学の専門家も「日本史」と言う領域から先入観を取り払い、現在の視点から見直し再評価をする著作−例えば、横井清『中世民衆の生活文化』(1975年 東京大学出版会)や網野善彦の諸著作−が刊行される様になって行く。

それまで、とかく現代や欧米の学問ばかり語って来た者が、日本的な事柄や伝統に言及すると「日本への回帰」として警戒、忌避されたりしたものだったのだ。それが漸く70年代に、脱亜入欧的コンプレックスから抜ける可能性が、開けて来たのだった。

70年代、花田や林の著作が復活したのは、敗戦後から70年代まで続いた政治の季節が、1970年安保改定を期に終息したからだろう。取り分け、当時新左翼運動の原理の一つだった「自己否定」と言う考え方への疑問が上がったのは、大きな変化だった。

「自己否定」と言うのは、言うなれば「欲しがりません(帝国主義に)勝つまでは! 」と言う、戦中のスローガンの焼き直しさながら、目的達成の為、ひたすら個人性(欲求・意欲)を我慢、押し殺し、階級闘争に奉仕を要求するもので、人が備える自己実現の欲求を否定する軛だった。「自己否定」が何より不健康だったのは、このことが「戦術」や「方法」ではなく、理念や道徳の如く無意識に人の行動を規制したことにあった。美術家の友人は、個人的表現への欲求を前に、絵を描くことを、自ら否定・封印するしかなくなる。小説家は、階級闘争に資する内容の作品を書いて、無産階級への奉仕を良とされた。普通の男女の恋愛於いても「性的欲求のはけ口」や「一夫一婦制の擬制」を打破する以前に、自由で対等な男女の関係は無いとされ、恋愛も規制の対象になったのだ。

そうした「自己否定」に類する抑圧的空気は、70年代学生運動の退潮と共に、次第に変化して行く。変化は、それまでの抑圧への反動からか、大きく個人性、個性の肯定へと振り子は揺れて行った。抑圧の解放と言うことが、ひたすらな欲望の肯定となって行く。当時の出来事で驚いたのは「ニュー・ファミリー」と称するファッショナブルなライフスタイルを提唱する男女が登場した時だ。60年代後半の「自己否定」に対して70年代「政治の時代」の退潮により、次第に個人の欲求や個性の伸張を肯定する意識が蘇り、目覚める。それを追い打ちしたのが、後にバブルと呼ばれた経済成長だった。

そうした意識の目覚めと、活発化した経済活動が、ルネサンスの人間性復興の理想と、無意識に重ね合わせられた。その時期、初めて世界に学園闘争の狼煙を上げた、「五月革命」のフランスからClaude Levi-StraussやRoman Jakobsonなど、構造主義の著作が押し寄せる。それまで抑圧的に思想界をリードして来たマルクス主義的思想に対して、その限界と超克する可能性を抱かせる考え方として、構造主義は、高い関心を呼ぶものだった。更に、フーコー、デリダの登場だ。それらを「知のルネサンス」と評する向きもあったのだ。

同時期日本では、花田清輝と林達夫の批評スタイルを継承する『本の神話学』(1971年 中央公論社)の著者、山口昌男が登場する。1975年には『道化の民俗学』(新潮社)が刊行される。その後、山口らにより論壇、ジャーナリズムや出版界は、Interdisciplinaryが盛んに言われ、ジャンルや学問領域を越えて知識の享受を何所までも肯定するのだった。

1975年、入学早々大学の研究室ではErwin Panofskyやヴァールブルグ派のルネサンス研究がゼミの講座を占めていた。わたしは、構造主義と共にGeorge Bataille、Walter Benjamin、Mikhail Bakhtinの存在に影響され、それまでの小説本を放り出し、海外の翻訳書を読み漁ることになる。

そのBakhtinは、大冊『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネサンスの民衆文化』(川端香里訳 1973年 せりか書房)で、極めて現代的なルネサンス期の民衆像を提示したのだった。バフチーンによれば、中世・ルネサンス期の種々の民衆文化は、カーニバルに総合され現代にも生き生きと遺っていると言うのだ。

例えば1967年、英国のテレビで放映された、ビートルズ『マジカル・ミステリー・ツァー』と言う、実験的かつ即興製を狙った映像作品があるのだ。そこでは、休日バスを仕立てて、親戚や隣近所誘い合わせて、郊外の「市」へ出かける様子が映し出される。市には大道芸人が客寄せをし、唄や踊り、即興劇が行われ、人々は一日の行楽を楽しむ趣向だ。こんなところにまで、バフチーン流のカーニバルが根強く現代にも生きている様子が、映像として作品化されていた。

また、バフチーンは「ルネサンスは多言語な世界だった」と言っているが、われわれも、正にルネサンス流の多言語な世界にいることを実感する昨今だ。何も都心の電器・衣料の量販店−場内放送が多言語なのだ−へ行かなくとも、近くのスーパーへ行くだけで、買い物客の中に中国や韓国はもとより、タイやインドネシア、インド人に行き会うことが、日常的な光景になっているのだ。

この『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネサンスの民衆文化』を、最初に評価したのが、故山口昌男だった。また、小説家でジェームス・ジョイスの研究者でもり、これまた故人になった丸谷才一も、愉しみながら読める学術書として、高く評価していたことが忘れられない。バフチーン『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネサンスの民衆文化』は、E.R.クルティウス『ヨーロッパ文学とラテン中世』、E.アウエルバッハ『ミメーシス ヨーロッパ文学における現実描写』と合わせ、必須のヨーロッパ文芸、文化文献として、そのヴォリュームを忘れさせる迄に、繰り返し愉しめる文献なのだ。

バフチーンの本は、中世・ルネサンスの研究書と言うより、ラブレーの『ガルガンチュアとパンダグリュエル物語』の読解を目指す文藝理論的著作の一巻だ。中世・ルネサンスの専門家に、しばしば「シカト」される著作になっている。それは専門家からすると、ラブレー作品と中世・ルネサンス期の民衆を、今日的な言語的問題意識で解釈しているからと言うことかもしれない。しかしそのことは、ルネサンスと言う時代を現代のわれわれが、遠い過去にも関わらず、いかに深い関心のうちに見ているかと言うことでもある。ルネサンスを現代的に解釈してしまうと言うことは、わたし達が今も「ルネサンスの意識に取り憑かれて生きている」と言う、証左であると言えないだろうか。

個性や才能を何所までも肯定するのが現代社会だ。それによって富裕になることは、ヒーローであって、問題とはされない。持てる者、富める者はますます富み、貧しい者は更に奪われることはあっても、決して与えられることのない世界が続く。

「神は細部に宿る(Der lieber Gott steckt im Detail)」

読者諸兄は「神は細部に宿る」とことば、言い方をご存じだろう。わたしも大学入学早々、研究室でよく聞くことになった標語(エンブレーム)だ。林達夫の『著作集』全6巻(1971〜72年 平凡社)が完結し、74年林の長編対話『思想のドラマトゥルギー』(聞き手:久野収)が著作集を補巻する様に出版され、そのなかでこの「ことば」に就いて語られ、読者の話題になったものだ。

何より「神は細部に宿る」とは、ルネサンス期の研究で知られる、ワールブルグ研究所のエンブレームでもあるのだ。70年代以降、良く口にされて行く。詳しい事情は、先に触れた山口昌男『本の神話学』(1971年 中央公論社)、アビ・ヴァールブルグ(Aby Warburg 1866〜1929年)に就いては、西洋美術史に関心を抱いている方には、説明するまでもない、彼の個人的文庫を基にワールブルク美術研究書(ロンドン)が、今日あるのだ。西洋美術史家として、最重要人物の一人だ。アビ・ワールブルグに付いてはE・H・ゴンブリッチの浩瀚な伝記『アビ・ヴァールブルグ伝 ある知的生涯』(鈴木杜幾子訳 1986年 晶文社)を参照。

わたしとしては、『蛇儀礼』(三島憲一訳 2008年 岩波文庫)が翻訳されてるので、こちらをお勧めしたい。80年代以降、ヴァールブルグの論文の翻訳が陸続と刊行されているのは、知ってはいたが、今やヴァールブルグの文章が文庫で読める様になろうとは、70年代のことを思うと隔世の感がある。

80年代以降、イコノロジー(Iconology)一応「図像解釈学」と訳される用語も、西洋美術史から美術一般、視覚芸術などへ広がり、文学−例えば「シェクスピアのイコノロジー」の様に−応用されるに至った。正にルネサンスなのだ。「神は細部に宿る」とは、意味するところ説明を待つまでもないだろう。このことばは、如何にも質実剛健な中世ヨーロッパにありそうな標語だが、日本の伝統的あり方にも共通しながら、信仰があるところ普遍的な感覚だろう。この感覚はキリスト教的ではあっても、ルネサンス的な感覚だけででは、なさそうだ。理想とされながら、なかなか実行しがたいから標語になっているのかもしれない。中世主義者のクレドに認定したいところだ。

「認定」と言えば、世界遺産とかの認定を得ようと関係官庁は活発だが、奇妙なことだ。認定されたからって、それまでと変わる訳じゃないにも関わらず、躍起になるのは、商売絡みだからなのは、良く分かる。21世紀最大の産業が、観光と言うことなのだ。それも明らかなブランド主義なのだが、どことなくルネサンス的な感覚がするのだが、どうだろう。今後も「中世主義」が日の目を見ることは、ないと言うことなのだろうか。

この標語一聴するに、如何にもわれわれ日本人好みのな、言いぐさであると思うのだ。以前、何気なくTVのヴァラエティー風の番組を見ていて、ゲストの女性がこのことばを宣ったのだが、わたしは吹き出してしまった。そして、この言い方も、これからは普通には、使えないと、思ったものだ。その後、TVでこのことばを聞くことはなく、一応杞憂ではあった。それでも近い将来、この日本人好みな言い種が、流行語としてブレークしないとは言えないと思っている。

わたしは近年遅ればせに、アール・ヌーヴォーやアール・デコへの関心を持っている。実は、1960年代後半〜70年代は、アール・ヌーヴォー再評価−例えば、S.ソンタグ「《キャンプ》についてのノート」『反解釈』(由良君美他訳 1971年 竹内書房)収録−がブレークした時期だったのだが、わたしは当時、全く眼中になかった。19世紀末ヨーロッパの象徴主義からユーゲントシュティールやセセッションをはじめとする造形的な流れを見ていながら、それらがジャポニズムなどのオリエンタリズムやアール・ヌーヴォーと同じ潮流だったことまで意識していなかったのだった。

『都市廻廊』の後半(第三章)は、古典主義への異議申し立てとしての、新しい潮流がテーマになっている。調度それは、古典主義の明治に対する、大正時代のアール・ヌーヴォーの意識に見ることの出来る時代の趨勢に就いてだ。国家主義的な明治に対してデモクラチックな大正と、西欧起源の「近代」に成り仰せた戦前期昭和に、敗戦を経験した戦後へと語り継がれる。そこで読解されるのは、アール・ヌーヴォーに見られた細部の充実を意識した、様式への意識だ。「アール・ヌーヴォー」と言うことばで言うと、西欧の流行を採り入れた建築と誤解されかねないが、日本と言う国の明治、大正、昭和と言う時間の中で、形成されたオリジナリティーを追求した建築家の仕事が論じられるのだ。

彼らの仕事が、アール・ヌーヴォーや中世主義と同じ水脈の水を汲んでいることへと語られて行く。かつて長谷川氏は、別な本−『建築旅愁』(1979年中公新書)−で、ヨーロッパのアール・ヌーヴォーを探訪し、それを「細部の反乱」と言っていた。戦後の村野・今井らの建築が「細部の充実」こそ全体を利する建築として、それを目指したことを掘り起こしている。

この稿を書きながら『都市廻廊』で採り上げた人達以外に誰か「中世主義者」と言える人がいるだろか、考えてみた。わたしは若い頃から長年『中世の文学』の著者、唐木順三の本を読んで来た。中世をはじめ日本の古典的文章を読んでいる唐木は、古武士の様な批評家ではあったが「中世主義者」と呼ぶには、ぎりぎり相応しくない気がする。ややあって片山敏彦が浮かんだ。おそらく、皆さんの中で片山敏彦をご存じの方は多くないはずだ。

片山敏彦は、1898(明治31)年高知県出身。戦前は旧制第一高等学校の教授だった。戦中、戦後フランス文学とドイツ文学の翻訳を数多く行い、特にロマンロランの翻訳、紹介で知られた詩人だ。1961年に亡くなり、71年に著作集が刊行された。70年代、本を読む楽しみを知ったばかりの高校生だったわたしは、片山敏彦を通じて、初めて西洋文学の世界に触れたのだった。片山本人は、自らをMystqueと称していた−「詩と神秘精神」−。

さらに、片山の紹介するロマン・ロランは、インドへの関心も深かった。わたしは片山とロマン・ロランを通して、マハトマ・ガンディーやタゴール、ラーマ・クリシナ、ヴィヴェ・カーナンダのことも知った。最初に、インドへの関心を喚起したのが、彼らだった。1990年「バブル崩壊」と言われる頃、久々に画廊の店員をしていたわたしは、任された画廊−ビルの一室−で、片山敏彦の描いた絵やデッサン、墨蹟などを集めた小さな展示会を開催した。同じ画廊でその後、長谷川堯氏の建築写真展を開催したので、ここで述べるのも縁なきにしもあらずと思うのだ。

こうして一冊の本に就いて書くのは−触れることは、しばしばだが−久し振りの気がする。思えば、この通信の前身は、90年代半ばに始めた、個人的面白本の紹介だった。ホーム・ページで余り本を紹介しなくなったのは、かつて面白かったり、好きな本を紹介しても、世間の新刊紹介とは異なるわたしが採り上げる様な時季外れの本が、普通本屋に行っても置いていないことから「買えない本を紹介されても… 」と言う声があったからなのだ。

『都市廻廊』も、今ではかなりの古本になる。文庫版の方も見ることが出来ない。それでもこの際、貴方得意のインターネットで探して読んで欲しい。暇を見つけて古本屋を覗けば、いずれ出会えるはずだ。始めに述べた様に、近年日常的に「愉しく本を読む」と言った余裕が得られなくなっている。

わたしが言いたかったのは、生きていくこと、生活に草臥れたら面白い本−印刷された−を読んでみたらどうだろう、と言うことなのだ。「本の面白さ」と言っても、人それぞれだろうし、一様ではないのだが、わたしが紹介する本は、なかなか渋い本だと自負している。かつて読んだ本で面白かった、良かった本を今一度読んで見ることも、なかなか愉しい経験だと思うのだ。

2014年春 マンゴーハネダ

1997年 青土社

1997年 青土社

左 未来版(1959年)と講談社文庫版 カバーは共にダ・ヴィンチ手稿より

左 未来版(1959年)と講談社文庫版 カバーは共にダ・ヴィンチ手稿より