東京・建築・遊歩

はじめに

昨年末から正月明け、ホームページの新稿に写真をはめ込む作業をした。ポジやネガフィルムからパソコンに取り込んだ写真データも失われたので、文章に必要な写真は、ポジフィルム-カラースライド-をスタンドの灯にかざしながら、スキャナーにかけて、本文に写真を挿入して行く。その際、以前撮った東京の建物写真が目を引き、つい見入ってしまった。パソコンの故障直前、一纏めにして置いたものだ。

写真を見ているうちに、カメラを持って、また建築を見に行ってみたいとも思った。同時に、町の風景も写真に撮ってみては、面白いかもしれないと思った。東京のことを写真付きで文章にしてはどうかと言う思いは、以前からあった。しかし計画を練る前、パソコンの故障で動きが取れなくなった。後はカメラを持って町に出る時間的も、気持ちの余裕も無くなった。

年末から年始にかけて長谷川堯『都市廻廊 あるいは建築の中世主義』を読んだ。この文章は、その終了直後に書き出した。以前撮っておいた建築写真を見てもらう文章なので、余程[付属編]にしようかとも思ったが、やはり別な文章になった。

正月明け『堀口大學全詩集』(1970年 筑摩書房)を、『都市廻廊』の合間に読み出した。何しろ1000ページ強にもなる重い本なので、机の上に開いて、大學自作の詩、訳詩、年譜など、少しずつ読むのだ。堀口の詩には、『都市廻廊』に出て来た、白秋や荷風らの「パンの会」-水の都、江戸の情緒を愛しむ感性-と同質な詩情に満ちている。堀口大學もその水脈に連なる詩人だった。大學の父親は外交官で、その不肖の長男だった。30歳を過ぎるまで、世界各地で暮らして、ひたすら詩文の世界に生きた者だ。

それを読んでいると、過去のことが思われてならなくなったのだった。最も、自分の人生上のあれこれを回想してそのまま文章にしてみても、何度も言う様に平凡な過去なので、書くに値したことはない。ただ、育った東京の町に就いては、書いておいても良いと思う様になった。この文章を書く切っ掛けもそこにあった-「中世主義者(メディーヴァリスト)とルネサンス人」も合わせてお読みいただいたら嬉しい-。

*

ここでお目にかける建物の写真を撮った時期は、確か98年春頃のことであった。

98年1月に前年10月からのインド旅行から帰り、その旅に持って行ったフィルム(カラー・スライド用)が取り切れず余っていた。そのフィルムをたまの外出の際、旅の余勢を駆って撮り切ってしまおうと思ったのだ。その頃、たまの外出の際は、よくカメラを持って家を出た。

またその時期、松葉一清『帝都復興せり!「建築の東京」を歩く1986-1997』(1997年 朝日新聞社)を手にしたことも大きかった。同著は、1923(大正12)年、関東大震災後、復興された東京の建築と、同時に現在も遺っている当時の建築を紹介した東京建築探訪の文庫版である。この本で、わたし達が見知った建築の幾つかが、関東大震災後の復興の時期に建てられた、由緒ある建物であることを知り、それらの建築への関心が高められた。東京在住のわたしは、それらの建物を「鑑賞」と言う様な行為を通さず、生活の中で出会う機会が持てることに、聊か豊かなものを感じ嬉しかった。

この本のサブタイトルにある1986年は、同著の単行本が出版された年で、1997は、文庫化された十年後のこと、文庫巻末の収録建築物リストには、文庫版制作時の建築現存が確認出来る様になっている。現存する建築の幾つかは、長年東京で暮らしている者には、生活の合間に出会う機会ある建物であった。文庫を手にした当初、町を歩くときの建築ガイドに良いと思った。余程この文庫を鞄に入れて、それらの建築を、あらためて観てみようかと思ったのだった。

その時は、単行本が刊行された1988年の時点でならまだしも、文庫本化された1997年、建物の現存は、更に数少なくなっている。現存する建物の希少性は気にはなった。実際建築探訪に赴くことをしなかったのには、「建築鑑賞」と言うことより、これまでの個人的な出会い、その記憶を尊重したい気持ちがあったからだった。昨年秋、久々に『帝都復興せり!「建築の東京」を歩く1986-1997』のページをめくった。文庫の刊行から早いもので16年経過している。文庫刊行時、現存していて良く知られ、わたし達が見知っている建物も、近年取り壊され写真でしか見ることが出来ないものが幾棟もある。時の経過には途切れがないが、建築は取り壊されてしまえばそれまでだ。今、確実に現存している建物は、上野駅や東京駅の駅舎、百貨店など良く知られたものの他、学校や記念建造物など公の建築が主なところだ。それらも期を逃すと、どうなるものかは、分からない。今回かつて撮っておいた写真を見て、建築の記憶だけでも留めておこうと思った。

三信ビル-日比谷

ここに載せた、日比谷の三信ビルも、今は無い。ほんの数年前、壊しが決まったことを新聞で知った時は「遂に来たか」の思いと共に、やはり寂しい気持ちがした。一昨年3.11の後、日比谷に久々に映画を見に行った時、既に取り壊しは終わっていた。ビルのあった場所は、空き地になっていて、皇居側が目の前に見えた。この写真はネガから起こした。90年代半ば、都心で仕事をしていて、仕事で時々カメラを使う機会もあった。丸の内辺りに用事で出る機会もあった。建物を写真に残そうと言う思いより、カメラに入っているフィルムを使い切りたくて、撮ったのだと思う。今となっては、貴重な写真だ。三信ビルは-『帝都復興せり!』の記述によれば-昭和4(1929)年、橫河工務店により建設されていると言う。

わたしがこのビルを知ったのは、60年代後半だった。しかし、このビルが多くの人々に知られていることは、割と近年になって認識した。他に三信ビルに触れた建築本を、読んだことが無かったこともある。それに、建築のことを人と話す様なことは、普段余りないことだ。それが、どう言う成り行きからだったか、以前、大学時代からの友人の家を訪ねた折に、何かの拍子に三信ビルのことが話に出たのだ。

そうすると、その友人もビルのことを知っていて、一緒に居た彼の婦人に三信ビルの事を話した。その様子から婦人もビルのことは、既知のものであることが分かり、知られた建築なのだと思った。確か、婦人は、結婚前客室乗務員をしていたはずだ。三信ビルには、海外の航空会社のオフィスも入っていたので、そう言う関係も考えられる。如何にも三信ビルの存在感と、そのロケーションを表していると思った。

ビルの存在もさることながら、建物の所在地日比谷(有楽町)と言うエリアも特別なロケーションだ。日比谷は、かつての江戸城の堀端に位置し、丸の内、銀座に隣り合っているだけではなく、諸官庁の集まる霞ヶ関へ至近の場所だ。現在改修を終えた東京駅は、皇居に正面を向け、江戸城の内堀を囲む様に歴史的な建築-日本を代表する企業の本社屋-まで集中する区域に位置する、まさしく日本の表玄関だ。

わたしには、何の縁もないエリアなのだが、編集の仕事を始めた80年代初頭、このエリアに本社を据える大企業を幾つか訪問した経験がある。当時は、それ程外部からの訪問にもガードはきつくなかった記憶があるが、一社だけ雰囲気の違う企業があった。丸の内エリアを開いた日本のトップ企業だったが、過激派のテロに遭った歴史がそうさせたのであろう。現在も歴史的近代建築のメッカとも言うべき場所になっているが、歩いて面白いところではない。

日比谷、有楽町辺も職場や用事が無い限り、東京に暮らす者にとっては生活感とはかけ離れた地域だ。そんな場所にも関わらず、記憶の対象になると言うのは、日比谷、有楽町と言う限られた一画へ、短期間足を向けた時期があったからだ。初めてこのエリアに足を踏み入れたのは、1967年頃、わたしが未だ中学生の時だった。当時、わたしも-思春期の習いとして-外国の映画を見始めた時期だった。ともかく映画のことで、頭はいっぱいだった。最新の映画を観るため、日比谷の映画街へ足を運ぶ様になった。

現在も映画館が集中している日比谷の映画街は、当時から外国映画専門ロードショウ館である日比谷映画、スカラ座、有楽座、みゆき座に、東宝邦画専門の千代田劇場と映画館が集中するブロックだ。映画街の入り口は、晴海通りに面し日比谷通りと交わる位置だ。北西に日比谷公園、北東は皇居と堀、東宝の本社に、宝塚歌劇場もある。映画街の通りを西へ抜けると、帝国ホテルだ。南には最寄りの鉄道駅有楽町駅前には、日劇、丸の内東宝、朝日新聞社、その裏手には、丸の内ピカデリー、丸の内松竹など、松竹系の封切り館まで集まっていた。それら劇場は、現在もシネコンとしてある。

なかでも、日比谷映画劇場は思い出深い映画館だった。東側有楽町駅側から、映画街へ入ると最初に視線が捉えるのが、日比谷映画の正面に塔のある、如何にもかつての映画館らしい特徴的なファサードで、印象的だった。日比谷映画はアクション系洋画のロードショウ館で、例えば007シリーズは、東京で真っ先にここでロードショウ公開されたものだった。日比谷映画は80年代初めに取り壊されて、現在シャンテ日比谷ビルと言う、婦人ブディック中心の商業ビルになっている。

60年代後半の一時期、朝一上映で映画を観ようと、日曜の早朝にこの界隈に来ると、突然目が痛くなり涙が止まらないことがあった。「一体、どうして? 」と思ったが、映画館に入ると涙は収まった。後でよくよく考え分かったのは、前日の日比谷公園から虎ノ門周辺で行われた全学連デモで、鎮圧の機動隊により発射さた催涙弾のガスが残っていたからなのだ。

三信ビルの隣には、現在も「ツイン・タワービル」がある。今はないが60年代後半、このビルの二階にK書店が入っていた。映画の帰りはそこで本を見るのが、わたしの定番コースだった。例えば、黒沢明監督の初めてのカラー作品『どですかでん』を観て、帰りこの書店で、映画の原作、山本周五郎『季節のない街』(新潮文庫)を買って帰るとか。最初は映画に関連した本を見るだけだったが、次第に小説など本の世界に誘い込まれた。ある日、映画の帰りこの書店で本を見ているとBGMのラジオが、ニュースを流していた。聞くともなく聴いていれば、作家の三島由紀夫が市ヶ谷の自衛隊へ乱入したと言っているのだった。日比谷にわりと足繁く通っていたのは、67年から71~72頃まで、精々4、5年のことだが、この時期映画を観なければ、同時期本を読む様になったかどうか分からない。

三信ビルは、かつての日比谷映画のはす向かい、角地にあった。北は日比谷公園、ビルは西側を正面にして建っていた。三信ビルは-下手な写真で恐縮だが-見ての通り、近年普通に見られるシャープな外装とは異なり、モダンだがレトロな外観だ。内部はさらに凝った、雰囲気のある建物だった。『帝都復興せり!』の写真解説で「角をまるめた壁のダイナミックな表現は、東京一の重厚さだ。内部の吹き抜けも秀逸で古き良き時代のオフィスビルの好例」と、評価している。「重厚」と言うより「シック」な大人の感覚で、おやじ譲りのツイード・ジャケットを着る感覚に似ている。

この稿を書くに就いて、正面の写真を眺めていて、あらためて感じの良い建物だったと思った。普段、建物の前を通行しても建築それ自体を、じっくり見ることはないものだ。『帝都復興せり!』では「拡散の様式」というタイトルの章中に、切手ほどのサイズで写真と先の解説が付けられて掲載されている。本文を読むと、大震災後の建築には、当時の最新様式が流れ込んでいて、挿入された写真からも、それぞれの建物が様々な流行を採り入れ、個性を発揮していたことが分かる。なかでも三信ビルは「セセッション」風の様式感があり、内部も暖かみある、落ち着いた雰囲気があった。

近年遅ればせに、わたしはアール・ヌーヴォーやアール・デコに興味を抱いて展覧会を観たり、関連する本を読んでいる。わたしは長らく「アール・ヌーヴォー」は、ルネ・ラリックやドーム兄弟のガラス工芸に見る様な、工芸的な運動と誤解して来た。その見方が変わった切っ掛けは、セセッション(分離派-過去の桎梏から分かれた派-)やユーゲント・シュティール(青年様式)が、アール・デコのドイツ・オーストリア式であることを知ってからだった。

更に、英国のウイリアム・モリスに代表される、アート&クラフトもアール・ヌーヴォーと共通する中身を持っていることを知った。中身とは、文字通りの「最新様式」と言う謂いであり、その流行は世界同時的な展開だったことを知った。大正末から昭和初期には、日本でも建築だけではなく、様々な意匠にその影響を見ることが出来ることも分かった。

それから、尚更それらに興味を持った。アール・ヌーヴォーやアール・デコの意匠は、美術の範囲だけではなく、建築の占める位置の大きいことも分かった。時代の意匠を建築から感じ取ることの重要性も、理解する様になった。

同潤会アパート

東京在住で1964年のオリンピックを知る世代は、子供の頃60年代東京の各所にあった、同潤会と同種の共同住宅(アパート)に足を踏み入れる経験を持っている。それでも、同潤会アパートの存在を意識したのは、1984年刊行された松山巌『乱歩と東京1920年都市の貌』(パルコ出版局)によってだった。

この評論は、江戸川乱歩の小説を都市論的視点で読み解いた傑作だった。本にはモノクロの建築写真が多数収録されて、写真的資料としても有用な本だった。特に、本が刊行された1984年当時、収録された写真にある建物の未だ多くが、そのままに残っていたことは、本のアクチャリティーを一層高めた。偶然、友人もこの本を読んでいたので、当時良く都市論的なことを話し合ったものだ。この本の刊行と同時期、東京をテーマにした都市論や懐想的エッセイが、多数出版される様になる。

80年代、わたし達は学生から社会人になり、都市部が生活の場になった。わたしは渋谷に職場があったので、表参道、原宿が身近な地域になった。その原宿-表参道間には、同潤会アパートはそのまま使用され、町の景観さえ形作っていた。同潤会アパート中で、表参道のアパートは、道路際の棟は画廊や商業店舗、事務所として利用され、われわれも内部を経験することが出来たのだ。

左 同潤会清砂通りアパート(大正14年) 右 江東区あすなろ作業所(昭和7年)

就職した画廊は、渋谷駅から国道246号線を隔てた、桜丘と言う地名の場所。桜丘と言う様に、そこは坂を上がった小高い一帯だ。画廊の場所は、駅から10分程、当時周囲はマンションと住宅に囲まれ、平日はもとより土日も駅前の喧噪が嘘の様に、静かなところだった。周辺には木造3階建てのアパートなど『乱歩と東京』に挿入されている写真の建物を、実見することが出来た。

ある時、画廊の用事で代官山付近へ行ったことがあった。桜丘は渋谷駅のある谷底から南へ目黒方面に向かい丘上に位置し、そこから隣の鶯谷町、鉢山町と下り、更に緩やかに上がった代官山町へ連なる。桜丘の隣鶯谷辺は、地元の店舗もあるが、そこを過ぎると、マンションと生け垣で母屋の様子も分からない豪邸などで、平日歩行者もいない閑静な一帯だ。代官山の大通り手前、公園の傍らに古墳があるのは、驚いた。

その頃、代官山の町は、店舗と言えば、外からは伺えしれないヘアサロンがあるだけ。僅か一軒、店内に古びたアイス・ボックスのある牛乳屋らしい店がある程度、これまた歩行者もいない静寂に包まれた-萩原朔太郎の小説『猫町』を思わせる-町だった。

更に行くと同潤会代官山アパートがそのままに残っていたのには、奇跡の様にすら思えるものがあった。居住者がいるらしいことは分かったが、辺りには人気が無かった。時が止まったままの劇画的印象で、建築だけが昔日のままあった。敷地内には、使われているのか、銭湯や共同食堂も完備され-見るからに営業されていない様だった-、食堂にはガラスの水飲用コップが、トレイに多数伏せたまま残されていた。表通りに面した棟の一部のみ、紳士もののブティックが入っていた。最も、そこで扱われていた商品は、シャツやネクタイなど、わたしの財布ではとても買える金額ではなかった。

『乱歩と東京』により、同潤会アパートが昭和初期の工業化に伴う下町の住宅営繕事業の一環として、当時最新のモダンなアパートメント・ハウスとして多数建設されたことを知り、感慨が深かった。70年代の団地の様に周囲から独立して、その敷地内に商業施設や銭湯など揃った、極小の都市、村の様な別世界の嚆矢だ。60年代、自宅に風呂のない家も少なからずあった。東京の何所でも、徒歩の距離に銭湯があったのだが、同潤会アパートの敷地内に、共同浴場の煙突が残っていたのは不思議な気がした。

わたしは小六の夏休み、豊島区巣鴨から都下H市に移ったが、中学では「K・文化村」と言う都営住宅から通う、クラスメートが多数いた。当時は未だ、都営住宅のなかには、風呂が備わっていない家もあり、「文化村」中心の商店街に銭湯があったことを憶えている。銭湯は町場に相応しいと思っていたので、郊外の団地内に銭湯があったのは、奇妙な感じがしたことを記憶している。「K文化村」は、わたしが都下H市に移る前、コレラ発症騒動があり、ニュースになり世間を騒がせたのだ。中学に通い出したある時、クラスの女生徒が「タンスの中まで、消毒された」と、コレラ騒ぎのことを話していた。

現在「K文化村」は、高層マンション化して、かつての面影はないだけではなく、かつてのクラスメートの消息は無い。日中、子供達の遊ぶ姿も見ることは無くなった。人気のない最新の団地は、既に同潤会アパートの様に住人のいなくなった廃墟寸前と同じ悲哀が漂っているとは、何なのだろう。

下町迷歩

2000年頃、母方の遠縁で不幸があり、母親に付き添って江東区深川のお寺へ行った。これが深川辺を知る切っ掛けだった。深川は大川(隅田川)の東、かつて松尾芭蕉が庵を結んだことで知られる。かつて江戸期水運の河川が入りくんだ一帯で、現在清澄庭園、都立木場公園、東京都現代美術館、深川江戸博物館など、各地域から足を運ぶ人も少なくない場所になった。それでも、わたしの様に長年東京で暮らす者でも、何か縁がなくては、行く機会のない地域だ。

深川と言う土地を意識したのは、60年代後半、小林正樹監督作品『いのち棒にふろう』の舞台が深川と言う設定だったことによる。この映画は、山本周五郎『深川安楽亭』を原作にした時代劇で、水運の地深川の抜け荷宿に出入りするアウトロー達の人間味を描いた時代劇だった。アウトロー達の個性もさることながら、陰影の濃いモノクロームで撮られた映像が魅力的で、川の中州に舟の出入りが可能な、酒亭を表看板にした抜け荷宿がリアルだった。それらは黒澤明の盟友小林正樹だけに、総て大がかりなセットで撮影されと言う。映画のラストは、アウトロー達と捕り方との大立ち回りが、往年の時代劇へのオマージュに満ちて迫力ものだった。ラストの激闘は、ペキンパーの『ワイルドバンチ』や『明日に向かって撃て』に共通する、60年代後半~70年代的な時代の切り替わりを劃した、パセティックな感覚があった。

現在、芭蕉庵の標識や曲亭馬琴生誕の地を記す標識がある。かつて芭蕉がこの地に庵を結んだ頃、深川は隅田川を隔て水運の活気ある地だった。わたし達が深川を歩くなら、地下鉄東西線、門前仲町で下車すれば、地上に上がると永代通り、直ぐ富岡八幡宮、深川不動へ参詣することが出来る。この辺りマンションや高層道路などコンクリートの建造物ばかりだ。それでも、江戸の面影とは言えなくとも、古い東京の雰囲気を残している一帯だ。東京都現代美術館が開館し、都営地下鉄大江戸線が開通するなど、墨東のこの辺も足の弁が幾らか良くなったと言われるが、果たしてどうだろうか。その深川の地、猿江(江東区住吉1)に大規模な同潤会アパートがあったのだ。深川の同潤会アパートを見る前に『乱歩と東京』の同潤会アパート関する解説を参考に、どんな建築かさらっておこう。

左 清澄庭園北側 長屋式モルタル商店 右 巣鴨地蔵尊で有名、高岩寺

同潤会は、関東大震災後の東京復興の為に大正13(1924)年に発足している。そして、昭和16(1941)年、住宅営団に吸収されるまで、18年間に鉄筋コンクリート(RC)造りのアパートを16カ所、総戸数2800戸造ったとある。その中で現在有名なアパートに、表参道や代官山、他に都心部には虎ノ門(昭和3年)、大塚(文京区 昭和4年)が、昭和6年に東京府が同潤会に委託し、不良住宅地区改良のために建設したのものに西巣鴨(豊島区 昭和6年)-わたしが子供の時、紛れ込んだのはここだ-江戸川(昭和7年 新宿区)のアパートがある。都心部の同潤会アパートは、中産階級の住宅として、今日の団地風に戦後も長く居住されていた。

一方、被災民の救済と共に、江東区の様な工業地帯の細民の住環境を考慮して建設されたものは、戸数も少なく当初の目的を果たさなかったらしい。わたしが紛れ込んだ西巣鴨に同潤会と同様のアパートが存在したことは、巣鴨、大塚の東京に於ける地勢を表していると言えそうだ。

現在「お年寄りの原宿」として有名な巣鴨は、古く中山道脇に江戸六地蔵の第三番、真性寺があることで知られた江戸の郊外だ。今や桜樹の品種として「染井吉野」の名前は、全国的に知られているが、染井村-墓地の名で残る-が始まりだと言う。江戸時代は、田園だったところで、今も東京の下町東北部との、境界に位置しているのだ。巣鴨が地勢的には、山の手に属しながら、東北へ延びる中山道の存在が北への境界をなしていたのだった。現在も、都営荒川線が下町を横切り、台東区三ノ輪まで通じている。

その「境界的位置」を分かりやすい例を述べれば、JR山手線外回り(巣鴨から上野方面に向う)で、高田馬場、目白辺から池袋駅を出て直ぐ、山手線の軌道は、調度切り通し風の谷底を走る。そこが下町と山の手を分ける段丘を切り開いた路線であることがが分かるはずだ。巣鴨駅も隣の駒込駅も低い位置にホームがあり、改札へは上階へ上がらなければならない。駒込駅を上野方面に行くと、山手線はしばらく谷間を行くが、日暮里駅の手前で北に視線の広がる平地を走り出す。ここが段丘の境で、おおよそ北に平地が広がり、一帯が東京の下町と言うことになる。段丘の境から北に向かえば、浅草辺に行く着き、背後は隅田川が流れる。

かつて巣鴨は、染井吉野の産地として江戸の近郊、東北には飛鳥山が控える、田園散策の地だった。江戸の様な古い時代を持ち出したが、人や建物は変わっても、地形は変わらない(貝塚爽平『東京の自然史』1964年 紀伊国屋書店)。都営荒川線三ノ輪駅から金杉通り南の竜泉は、樋口一葉終焉の地だ。ここ千束は、吉原大門が程近い。ここから、上野へ向かう一帯、根岸、下谷、入谷に就いて、わたしは80年代初め根岸に仕事場があり、二年ほど通ったことがあった。根岸は、正岡子規が俳句の革新をおこなった地でもある。

この辺りには、江戸の商家の趣を偲ばせる蔵作の商店や震災や空襲から延焼を免れた住宅が、今も残っていて興味深い一帯だ。わたしが仕事場に通っていた地域の詳細な構成が、記録本になっている(東京のまち研究会編『東京の町を読む 下谷・根岸の歴史的生活環境』1981年 相模書房)。根岸、下谷、入谷からJRの線路を挟んで、東の段丘上は「上野の山」谷中墓地、国立博物館、東京芸術大学など上野公園が位置している。なお、三ノ輪、鶯谷(根岸)、上野下(東上野)には、先程の同潤会アパートも建設もあったことが分かっているが、わたしが仕事に通っていた時期、遭遇することはなかったし、その後も実見する機会はない。

80年代初め、仕事で博物館・芸大裏の国会図書館別館に足を運んだことがあった。地階には食堂と理髪店があるらしく、古い階段口には、色あせた食品見本の入ったショウケースが置いてあった。そして、館内の一室には、新聞の縮刷版が幾らか置いてあるだけ、来訪者もまばらな場所だった。それでも、由緒ありげな建物の古さから国会図書館としては、こちらが最初に設置された場所ではないかと思われた。ここは、現在国際児童図書館として、リニューアルされた。もとの建物は煉瓦造りで、立派な階段の各階には広い踊り場もあった。新しくなった建物は、そうした古い建築を利用してすっかり現代的になっている。

根岸、入谷に就いては、仕事場を離れてから、90年代、2000年頃、そして近年と訪れる機会があった。「訪れる機会」と言っても「取材」の様な、訪ねることが目的ではないのだ。仕事や勤め先があることで、住んでいる土地とは異なる場所と関わりが出来る。行楽とか観光的な目的で訪ねるのではなく、仕事場とか何かの要件があって、場所と関わることに意味がある、と思っている。渋谷の様な訪れる機会の多い場所でも、用事がなければ、かつての職場周辺を訪ねることはしていない。

根岸、入谷辺も建物が新しくなっている。印象としては、経過した年月と比べ、以外と変わっていない様にも思えた。どう言う分けか、訪れる時、何時もカメラを持っていない。この地域に関して、この地域のことも語っておきたいのだが、今回は長くなるので、いずれかの機会を待ちたいと思う。

深川の写真を解説しておこう。モダンな窓のある建物は、江東区あすなろ作業所だ。『帝都復興せり!「建築の東京」を歩く1986-1997』には、深川食堂として昭和7(1933)年「東京市営食堂として建てられた」建築とある。現存しているか、確認はしていない。

撮影当時、永代通りから一筋入ったところに、健在だった。低層で目立たないことから、本に掲載される様なことがなければ、目を引くこともない。今でもモダンな、インターナショナル・スタイルで建てられている。『帝都復興せり!』の元本「建築の東京」には、震災後に建設された小学校など、同様のインターナショナル・スタイルを用いて建設された建築が多数ある。

清澄庭園北周の長屋式商店建築。普通の木造家屋に正面をモルタルで洋風の建築風に見せている。以前、神保町から淡路町界隈には、同種の商店が良く見られたものだが、近年は目にする機会がなくなった。

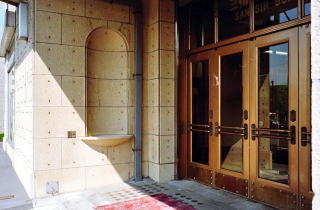

同潤会清砂通りアパート(江東区白河3-4)大正14(1925)年竣工。交差点角に重苦しいファサードで、時代がかった雰囲気だ。本では、かつての「桜田門(警視庁)」を連想すると言うが、確かにそんな雰囲気が濃厚だ。

*

二月末、日本橋まで所用で出た序でに、地下鉄東西線で門前仲町まで足を伸ばした。同潤会アパートは、既に無くなっているのは分かっていた。建築はともかく、町の空気くらい吸っておきたくなったのだ。地下鉄から地上に出ると、富岡八幡、深川不動と平日ながら参拝者がいて、一応町の活気がある。それが、清住方面(北)へ歩き出すと、次第に人通りはまばらになる。少子高齢化で人口が少なくなっていからだろうか。東京でも日常的な場所は、何所でも人気が希薄なのが、気になる。ただ、道沿い見るからに新しい店構えの喫茶店を目にする。休日の散策や季候の良い時季には、散歩者が訪れるのだろう。

淸澄庭園の東を右手に白河方面に歩く。途中、頭を上げると、遠く高層マンションが確認出来る。十三間堀川手前で、何所へ向かっているのか、自分でも分からなくなる。ややあって、脇の高層マンションが、かつての同潤会白河アパートであることが分かる。マンションの一階に、郵便局やスーパーなど商業施設が備わっている。

道は舗装され、川があってもコンクリートで護岸されていて、この辺り空と水面以外、自然が目に触れることが無い。十三間堀川と小名木川の合流する辺りで、一応方角が分った。速やかに大通りへ出て方向を確認し、地下鉄駅にたどり着くべく気分を代える。通りに出ると、スーパーの照明が明るさを増していて、否応なく日が落ちたことが分かる。スーパーの前の交差点を渡り、振り返って気が付いた。スーパーのある建物がまさしく、同潤会清砂通りアパートの特徴的なファサードの建て替えられた姿であった。

方角もはっきりしたので、東に戻る。途中、舗道は帰宅を急ぐ人、自転車の前かごに買い物袋を乗せた主婦が通って行く。

帰宅して深夜、地図や参考書・写真を確認する。門前仲町から、白河、清砂通りとかつて同潤会アパートがあった場所を目安に歩いたが、猿江(住吉)の他に、隣の墨田区内にも同潤会と同形式のアパートのあったことが分かった。それと、白河アパートと清砂通りアパートは同一敷地にあると思った。

2014年3月 マンゴーハネダ

トップページに戻る