インド数寄(好き)と言うこと

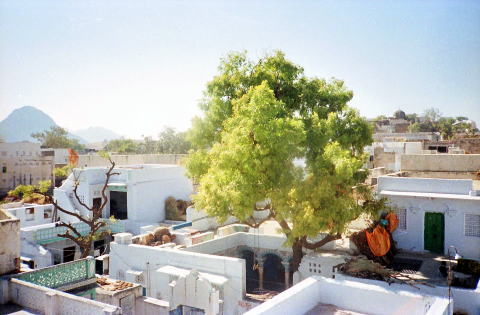

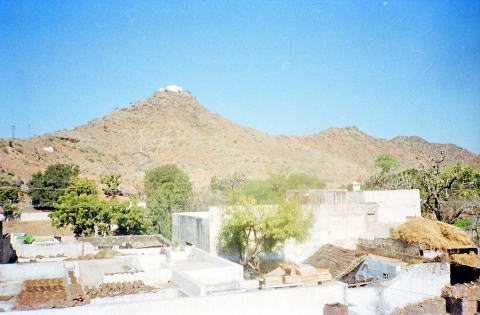

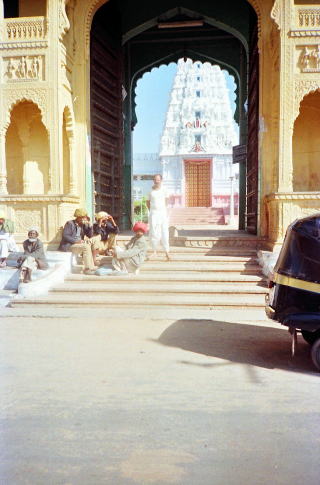

プシュカール全景

プシュカール全景

近年「数寄」と言うことが気になって、中世の文学を読み返し始めた。「数寄」とは、そもそも「好き」の当て字だそうだ。風流、風雅の道を好むことを差し示している。このことばの用法には、仏教、特に中世に隆盛を見た禅の影響も大きいに違いない。わざわざ「数寄」と言うからには、意識的に「奇」を衒う意志が感じられる。また<すき>と言う音から「梳く」や「空く」また「透く」など、意味の重層もある様な気がする。特に「好き」でなくわざわざ「数寄」と言うことばを使うと言うのは、そこには普通の好みに関する感覚とは、異なる感覚が意識されているのだ。

「わび」や「さび」と言ったことばと共に、わざわざ「好き」でなく「数寄」と言う言い方をしたのは、批評意識の強い中世の歌人達に違いない。「数寄」のこころは、中世後期室町の頃、茶の湯が流行があって、武士や町衆などにまで広ろまって行く。今で言うところの「こだわり」のライフ・スタイルを指すことばになる。また、そこから「数寄者」と言う言い方も出来た。「数寄者」とは<物好きな奴>と言うことで、普通・一般の好みから外れた、その道に通じる者にのみ通用する、特殊な領域を追求する精神を言う。そこには、「わび」や「さび」に共通する、派手さ−一目で分かる様な−を避けた、独特の「渋い」好み−<通好み>−への志向も感じられる。わたしはこのことばをキー・ワードに「インドを好む」と言うことに就いて、考えて見たいと思って来た。

今では、専門家でもない一般人が、好きな絵画を見にイタリア・フィレンッエへ赴いたり、パリのルーブル美術館を訪ねるなど、珍しいことではなくなった。現在ではこうした場合、専門的で本格派な美術愛好が言われることはあっても「数寄者」とはよばない。では、インドの藝術や建築に関心があり、現地を訪れる人の場合はどうだろう。

90年代に入った頃、遺跡や寺院、美術などに惹かれ、度々アジア地域へ行く人が急増した。遺跡やヒンドゥー教の彫刻を語って、一般の人にどれだけ関心を持ってもらえるだろうか。興味を共有していなければ、他人に興味や共感を持たれることはないものだろうか。近年では、近代建築を観る−鑑賞−するため、建築の専門家でもない者が、町を歩くことは珍しい趣味では無くなった。インドの遺跡や建築にも関心を持たれないとは、言えないはずだ。音楽関係者(ミュージシャン)がインド訪問をすることは、少なく無い。日本人の打楽器奏者がタブラを演奏することも、珍しいことではないのだ。

わたしが初めてインドに赴いたのは、1979年−帰国すると80年になっていた−だった。80年代半ばを過ぎると、見る間にアジア地域への旅行は、幅広いブームになった。最もその中でインドは、好みがはっきり分かれるところだった。また、ブームは自分の周辺から遠い出来事で、インドに就いて特別語ろうとが思わなかった。声を落として語ったとしても「数寄者」を通り越し「変人」と言われかねないことが感じられたからだ。そんな空気は、現在も変わっていないのだろうか。わたしはこうして通信しているので、決して特別だとは思っていないのだが。世の中には、どう考えても、普通考える観光目的で訪ねるに相応しくない国がある。そんな国に仕事や観光、専門家でもなく、個人の好みとしか言うことが出来ない動機で、訪ねる人がいないではない。一般的ではないからこそ、行く価値があると言う立場だ。こう言う姿勢こそ現代における「数寄」のこころと言えないだろうか。

わたしの中学から高校、大学まで就学期だった60年代後半〜70年代当時、同世代の若者でアジア地域に興味を持つ者は、多くなかった。その頃、世間で話題になったアジアと言えば、植民地戦争の激化したベトナムと漸く国交が結ばれた中国位だった。当時、その二カ国に韓国を含め、未だ普通に旅行が出来る国ではなかった。日本もアジアの一国であるにも関わらず、戦後モデルにされのは、西欧やアメリカの文化だった。太平洋戦争でアメリカをはじめ連合国に敗戦をしたのだから仕方がない面もあったであろう。それが今では、近年観光立国を目指して、世界遺産登録に力を入れている。そうした時代の流れだけでなく、日本は根っから外来文化に弱かったことを思い出してしまった。それも、殆ど欧米が手本だった。伝統的な文化や古くからあるものに、一般の関心は乏しかった。

時代的に日本の社会は、高度成長期にあって、昭和20年の敗戦を誕生時のゼロとするなら、60年代後半〜70年代は日本社会が、漸く青年期に入った時期と言えそうだ。その時代を思い起こすと、自らの成長と社会の発展がほぼ重なり合い、時代が変化して行くことが分かる。その頃、アジアやインドを意識する様な出会いや個人的出来事は、身の回りに無かった。中学生から高校の半ば頃まで、わたしは映画少年だった。それでも、サタジェット・ライの『大地の詩』三部作を観たのは、インド体験を経た80年代になってと遅かった。映画少年だった頃、インド映画のことなど、全く念頭にはなかったのだ。

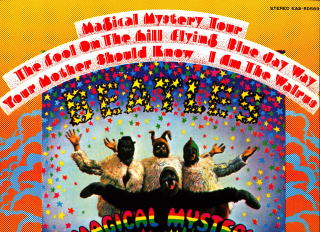

ところが、ある出来事を切っ掛けに、インドと言う国を意識することとなるのだ。その出来事と言うのは、1968年初頭ビートルズのインド訪問だ。ビートルズの四人が、恋人友人など取り巻きと大挙してインドへ赴いたのだ。そのニュースを聞いて、どうしてロック・バンドが突然インドへ行くのか、理解出来なかった。当時、わたしは中学生で、漸く音楽を聴き始めたところだったが、未だ自らの好みを見出すには至ってはいなかった。それでも、ロックこそ自分の世代の音楽と言うことは、分かった。だからなおさら、英国の先鋭なロック・バンドが、遙々尋ねるインドとは、一体どんな国なのか深い謎に捕らわれたのだ。

今でこそ、ジョージ・ハリスンがインドのシタール奏者ラヴィ・シャンカルに酔心して、インドへ情熱を掻き立て、もともと東洋志向のあるジョン・レノンをそそのかし、他の二人に取り巻きを無理矢理引き込んで、大挙インドへ行ったことが分かっている。その頃、わたしは、驚きを持ってビートルズのニュースやアメリカ西海岸サンフランシスコから届くロックを聴いて、時代の動向が気が気でなかった。そして、先進のロック・バンドが赴くインドと言う国とは、どんな処かもやもやとした不思議感が頭の一角に巣喰ったのだった。

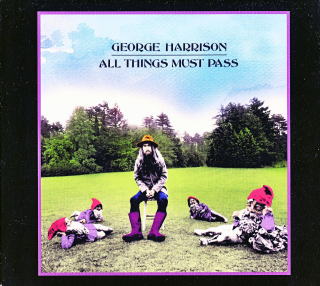

ミレニアム版All Things Must Pass

ミレニアム版All Things Must Pass

60年代後半、欧米では自らの欧米中心の文化意識へ、異議申し立てが激化していた。日本でも全共闘によるベトナム反戦から70年の安保改定、成田空港建設反対運動と政治の季節が押し寄せた。日本のそうした運動は、政治セクトが主導したことから、欧米で進行していた60年代後半〜70年代の文化的変動は、日本では当初小市民主義への退行として否定的に評価された。当時、洋楽を聴いても、或いは翻訳された本を読んでも、遠い世界から来るのもののお裾分けに与る様な、どこか身の程にそぐわない気持ちがあったものだ。

80年代になると、イデオロギーを抜きにして、自ら好む文化を享受するすることが可能になった。そうなっても、アジアや日本の文化を学ぶにしても、欧米流の知的枠組を通し見る傾向が目立った。当時から、既に本は売れないと言われていたが、それでも都心の大型書店には、分厚く高価な翻訳書がうずたかく積み上げられていた。最も、果たしてどこまで切実に受け止められているかは、分からなかった。神話を始めインドの宗教や未開文化に関しても、レヴィ=ストロースなどの著作が広く読まれるまで、一般的には、関心の薄い領域だった。80年代半ば、年長の編集者と話していて、M・エリアーデ−『ヨーガ』や『シャーマニズム』の著作がある−に言及したところ、オカルト的で読むに値しないと評価されたことが記憶に残っている。ビートルズがインドに行ったことでインドを意識する様になったのだが、実際に自分がインドへ行っ来てからは、旅の経験を思い起こすことはあっても、他のことまで突っ込んで考える余裕は無かった。それが些かなりと可能になったのは、漸くこのホーム・ページを始めてからのことだった。インターネットのホームページで<インド案内>など書き出して、既に8年程になる。そもそもの切っ掛けは、90年代中頃、楽器業界誌の編集を始めた時だった。話は逸れるのだが、わたしはその頃漸く、ワード・プロセッサを使い始めた。パソコンが普及する直前だった。ワープロは、画期的な筆記用具だったのだ。90年初め、最新の機種を値引率の高い量販店で購入した。そのワープロは当時、後に購入するパソコンと変わらない金額だったのだ。

楽器業界誌の仕事には、ワープロが大活躍をした。仕事上の原稿は、全てワープロで書き上げ、入稿の際フロッピーにまとめれば、雑誌一冊分の原稿が一枚のフロッピーで済ますことが可能だった。楽器業界誌の仕事は、普段音楽を聴いていたわたしには、趣味と実益を兼ねることが出来、願ってもない仕事だった。そうは言っても、直接音楽に就いて書ける分けではない。仕事で書く文章は、自ら企画してインタビューをまとめたり、資料(プレス・リリース)をもとに記事にまとめる作業などだ。楽器は、本来音楽を奏でる為の道具だ。楽器を語るについては、音楽に触れざるを得ない局面も経験し始めた。その頃、雑誌の存続が危ぶまれ出した。楽器業界誌が最終盤を迎える頃、自ら積極的に楽器を紹介する機会を作った。新しい製品が発表されると、こちらから取材をして、紹介する様になった。

文章の書き方は、誰かが教えてくれる分けでは無い。自ら書くことで、発見して行くしかなかった。仕事とは別に、普段自分が読んで印象的だった本に就いて、感想をワープロで打ち出し、友人に送付し始めたのもその頃のことだ。それが、このホームページのそもそもの始まりだった。2008年インド旅行から帰り、ワープロからPCに替えた。調度、ネットの普及が一気に広がり、誰でもホームページを始めることが出来る様になったのだ。ホームページなら写真の公開も可能だ。インド旅行の紹介をメインにホームページを始めることにしたのだ。そして、このホームページで書いている『リッケンばか』は、楽器業界誌の経験をもとにした発想の文章だ。普段好きと言うだけで聴いていた音楽に関して、敢えてことばにして見ようと思った切っ掛けこそ、楽器業界誌で仕事をした際の体験にあった。個人的なことだが、退職間際、曲がりなりに楽器業界の片隅に身を置いた記念として、エレキ・ギターを購入した。その気にさせたのは、仕事を兼ねて楽器店に足繁く出入りしたからだった。

それにしても、楽器が身近にあるだけで、聴く行為が遙かに身近なことに感じられるのは、驚きだった。永井荷風−散人には、後にも登場してもらう−の随筆『樂器』を見出し、読んだのは、調度その頃のことになる。散人も楽器を身近に置き、独り暮らしの無聊を慰めていたことを知って、感慨深かった。楽器業界誌の仕事から離れても、楽器やロックに就いて頭を去らないものがあった。そこで、前にK市−わたしの住む隣の市だ−の市報で見た<ビートルズの集い>に参加してみることにした。集いに参加したことも、考えを発する後押しになった。最も、残念ながらその集いは、わたしが参加して3年程で参加者が少なく休眠することになって、今日に及んでいる。その集いで、改めてビートルズを聴き直し、60年代後半〜70年代海外からもたらされた文化や流行が、どの様な背景から発生し世界に広がって行ったか、再考する手がかりになった。60年代後半ビートルズがインドへ赴いたことは、池に投じられた小石によって水輪が広がる様に、遠く日本にまで届いていたのだ。

そして、ビートルズにインド音楽を繋いだジョージ・ハリスン(1943〜2001年)の音楽を聴き直す切っ掛けになったのだった。

アルバム『ラバー・ソウル』中の“Norwegian Wood”で、ジョージがシタールを弾いたのは1965年。翌66年には、ワールド・ツアーで来日し武道館でコンサートをする。その後、フィリピンを経由しニューデリーへ、インドで3日の休暇をとったと年譜にある。更に、同年9月、ジョージ・ハリスンは、ラヴィ・シャンカルから直接シタールを習うべく、インドへ赴くまでになる。ビートルズの四人にとって、インドはかつての宗主国として遠い国ではなかったと言えないことはない。しかし、極東の日本から眺めれば、欧米人がインドへ赴くことは、日本のミュージシャンがジャズを学びにアメリカへ行く様なことと同じではなかった。

ジョージ・ハリスンのことは、既に『リッケンばか』で何度か言及している。ビートルズでジョージは、ジョン・レノンとポール・マッカートニーの弟分として、控え目なミュージシャンだった。わたしも、散々ジョン・レノン(1940〜1980年)を聴いて来たが、ジョージの音楽は、長年聴いて見ようと思うことすら無かった。しかし、ビートルズとして活動する中で、ジョンとポールを繋ぐ存在として、ジョージは無くてはならないものだったことが分かった。つかみ所がないと思って来たジョージの音楽は、意外にも疲弊したこころに沁みるものがあることを発見し、密かに癒しの音楽と言う意味合いで聴く様になっているのだ。

ビートルズ Magical Mystery Tour

ビートルズ Magical Mystery Tour

つい、ビートルズのことになってしまった。ビートルズと同時(60年代後半)に知ったインド人と言えば、世界(現代)史に登場するマハトマ・ガンディーだ。直ぐ、ロマン・ロランによるガンディー伝を発見し読んだ。そこには西欧流のヒューマンなガンディーの姿があった。ロマン・ロランは、ガンディーだけではなくラーマ・クリシナやヴィヴェカーナンダの伝記もあり、インドへの深い共感の思いもあった。同時に熱烈なロマン・ロランの翻訳者だった片山敏彦(1898〜1961)の詩や散文に触れ、すっかり西欧流のヒューマンなインド観に染まった時期がある。

大学に入ると、西欧の思想−当時隆盛を極めた構造主義−への関心に取って代わり、インドへの関心は遠くなった。唯一、古美術研究と称し毎秋ゼミで赴く奈良の古寺社にシルクロード経由の異国情緒としてインドを偲ぶ程度だった。

大学卒業が間近になってもわたしは、進路の見通しがつかないでいた。大学に通い一つだけ分かって来たのは、自分が学問には向いていないと言うことだった。学問をする頭がないと言うだけではなく、大学院へ進学するだけの経済的な余裕も家にないことが、分かった。わたしとしては、この先どうしたら良いものやら分からなくなり、生きる目的を喪失してしまった。そんな時、どこからか聞こえて来た「インドへ行くと、人はガラリと人生観が変わる… 」と言う、悪魔の囁きだった。藁にもすがる思いで、ともかくはインドへ行って見ることにしたのだ。

「インドに行く! 」そう広言するわたしにしてから、かなりおかしな、どう考えても非現実的で無謀な目論見に思えた計画だった。それがどうだろう、主任教授だったM先生は、そのインド行きを大いに良しとされたのだった。M先生は教室でこそ、フランスを中心とした欧米流の美学を基礎にした美術史・記号論を講じる一方、大学院在学中既にバーミヤンの考古調査に参加するなど、アジアをフィールドとした美術研究の学殖もお持ちであった。先生のそう言う素地が、インドへ行くと言うことにも、驚かず対応してくれたのだと、今にして思うのだ。学友達は、一応に狐につままれた様だった。ともかく成り行きを好奇の目で見てくれた。最も、計画は良かったが、卒業間際になってアルバイトに精を出さなければならなくなった。卒業して半年程して、漸くインドへ旅立つこととなった。

「嘘から出たまこと」と言うことばがある。わたしの場合、適当に言っていて、結局分けの分からないインドへ行く羽目に陥ったと言うのが、真実に近い。ビートルズやガンディーが頭を掠めないではないが、実際にインドへ行くことには、全く関わりのないことだった。当時、ヨーロッパから陸路アジアまでバック・パックを背負って踏破する人がいなかったわけではない。ユーラシア大陸中インドは、西と東を繋ぐ国だ。わたしが言うところの、インドは人々を集めて送り出す、人の臓器で言うところの心臓の様な機能を果たして来た。79年、旧ソビエト連邦がアフガニスタンへ侵攻し、陸路アジアへの一本道は、途絶する。それでも80年代、果たせるかなアジア旅行のブームが起こり、インドは以前にも増して、旅行者を集めることになる。

一頃、日本人は見栄が強く、結構ブランド志向だと言われたものだ。一方80年代、アジア諸国のチープさを面白がる余裕も出て、日本人観光客がアジア各地に押し寄せた。かつて小旗を持った添乗員に先導されて、集団で旅行する日本人観光集団を、さも田舎者視する見方があった。80年代になるとそれは団体旅行ではなくなる。それでも、同好の士相互で相軽んじる傾向は変わらず、それは日本人特有な狭い性格によるものかもしれない。わたしとしては、インドに迷い込んだ若者達−良く言われることのない−のセンスも悪くないと思っている。誰でも最初は初心者だ、少しずつ学べば良いのだ。彼らがどんな動機でインドくんだりへ足を運んだのか、個々人の物語にも常々興味を抱いて来た。

石油コンロがあれば大抵の料理が出来る わたしは今でも海外旅行と言えば、インドばかりだ。インド以外の他の世界に行きたいと思ったこともないではなかった。インド以外と言えばネパールがあるも、そこはインドと地続きの隣で、ヒンドゥー文化圏の一つだ。何度かストップ・オーバーで一泊したダッカと同じく、インド亜大陸に含まれる。唯一、インド色と異なる地と言えば、旅客機の乗り継ぎで滞在した、バンコクを首都にするタイがある。90年代初め、プーケットに一週間滞在して、ビーチ・リゾートを経験した。そして、何処か行くならインド以外には無いと、その時きっぱり悟ったのだった。

わたしはインドの滞在が、長ければ良いと言うものでもないことは、再三申し述べて来た。かと言って、インドは亜大陸と言われる様に広大だ。だから、盆と正月の短い休暇を利用してパック・ツアーで訪れても、なかなか人生観まで変える様な経験を得ることは、難しい。それでも、行かないより行ってみて欲しい。日本人がインドという国を知れば、やがて自国を客観的に見る目が啓かれる。インドを旅した経験は、何れ自国を深く知る径を辿る際の目印として役に立つからだ。

最も、グローヴァリズムを迎えた90年代以降のインド社会の変化が促進している。日本で「インド、インド」と言っていても、彼の地は在り来たりの国になってしまわないとも言えない。わたしとしては、声こそ大にはしないが、日本国内の世界遺産登録にかまけている時じゃないと思っているのだ。この前、インド・カリーに就いて書いた際、80年代のことをあれこれ思い起こした。旅行中現地で自炊をしていたことは、懐かしく愉しい思い出だ。今ではインドくんだりで、どうして面倒な自炊をしていたのか、自らの所行が理解出来ないこともある。やはり、80年代、時間に余裕があり、体力があったから可能だったのだ。未知の世界を前にしていたので、深く知ろうと言う好奇心が強く、一箇所に一ヶ月程滞在するなど、旅の方法が大きく異なっていた。現在、当時と同じ様にやろうとしても出来るものではない。今にすれば非効率な旅だったかもしれない。だが、あの様な旅をしたからこそ、インドへの関心や愛着が深くなったことも、今にして思うのだ。

90年代10年振りのインド、カルカッタのパラゴーン・ホテルの供用スペースで」コーヒーでも煎れようと思った。何故か、チャイでなくコーヒーなのだ。大体、カルカッタくんだりで、どうしてコーヒーを煎れようと思ったのか、こうして時が経つと理解に苦しまないでは無いと言うことになる。わざわざ日本から持って行った80年代末入手したインド製コンロを組み立てた−コンロは石油タンク部とバーナー部分が分解でき、帯行可能になっている−。いざ、点火し様とすると、圧が高まらなかった。タンク部とバーナー部分との間には、日本のホーム・センターで見つけたゴム製パッキングを入れ、気密性は抜群のはずだ。インドでコンロに何かあれば、細かい部品から何までそれに付随する部品を扱う店は、インドのバザールと言わず、露天がある。五徳からパッキングや工具までずらりとぶら下げ並べ、商っていたはずだった。そこで、わたしはコンロを抱えカルカッタの街路に出た。それが、近年都市部ではプロパンガスの普及で、露天にコンロ屋は見あたらない。わたしは手を汚しながらコンロをぶら下げ、カルカッタの下町を右往左往した。それを見た町のおっちゃんに笑われてしまった。外人が、一昔も前の時代遅れのコンロを下げているから… 。町の人に訊ねまくってやっとのこと、イスラム教徒街の一角にコンロのリペアをしてくれる店に辿り着いた。修理屋はポンプを抜き取り、革製の弁を取り替えてくれた。

2008年、インドで自炊をしている旅行者は、カルカッタで出会った小太りの韓国人青年一人だけであった。母国でキリスト教系の大学を出た後、日本で留学経験のある青年は、短パンとランニングシャッで、プロパン・ボンベとコンロで豆を煮ていた。彼は部屋の蛍光灯ランプのところから延長コードで電氣を取り、ノートパソコンを起動していた。彼にインドが好きか訊くと応えは「最悪の国だ! 」と笑っていた。近年、メールをくれた未知の読者から、ガイド・ブックに電子版があることも教えられた。今やタブレットがあれば、電話帳の様に分厚い『ロンリー・プラネット』はお荷物の時代なのだ。ケータイを持たないわたしが言うのも、何ではあるが。

2007年撮影 カルカッタ パーク・ストリート付近 現在、インド旅行は、他の外国旅行と比べ差ほど大変ではない。海外旅行と言うことが、レジャーの中でも決して高額ではなくなったこともある。むしろ、海外旅行の方が国内旅行より安価と言うのか、割安感すらある。最早インドは、特別な国(バック・パッカーの聖地では、なくなった気がしないでもない。大体、アジアと言わず世界で、リュック・ザックを背負って行かなければならない旅は、登山や僻地行(一種探検的な)位のものだろう。インドでも観光ルートなら長距離バスが走っていて、事前に予約し座席の確保も荷物の格納も余裕のはずだ。かつての様に、荷物をバスの屋根に乗せなければならないことも無くなった。

しかし、わたしの経験では、ローカルバスの格納庫は埃だらけの上、途中で山羊を数頭入れたいからリュックは座席近くに置くように言われた、こともあるのだ。観光地から外れた場所を温ねる旅行者が、ハードなトランクを下げてローカルバスや列車の乗り降りは辛いものがある。もっとも、わたしがインドでリュックを背負って右往左往しているからと言って、かつてのバック・パッカーと同じかどうか、今や何とも言い難い。

「インド嫌い」について

インド嫌いの人も少なくないことは、良く知っている。その「インド嫌い」について触れておきたい。先ず、最初に「インド嫌い」と言うのは、これはインドに限らないのだが、人が「好きだ」と言うことに関しては「嫌いだ」と、反射的に反応する人がいることだ。自分が分からないことや、誰かが、さも「良い、好き」だと言っていると、それだけで「嫌い」と反応してしまう心性がある。「インド好き」を標榜する人−若者−に過剰反応している人達−大人−も少なくない。

もともと「インド好き」と言っても、標榜する人はその数ほどもいる分けで、70年代の様に、何か目に見える特徴−それらしいライフ・スタイルとか−が、ある分けでは無い。多くの場合、流行として安易に関わっているとしか思えないことも多い。分けの分からないインドと言ったところを「好き」と標榜する心性を嫌う人がいることも分かる。

一方で、自分こそ本物と言う、自負がなせるのだろう。「自分こそ、その本質を知っているのに、若造が生意気に」と言う、いささかならず料簡小さく他人に対し否定的に対応する人達もいるのだ。それらに対して真面目に反論する気持ちはない。確かに80年代、無批判にインドを持ち上げる風潮がなかったとは言わない。当時、カウンター・カルチャー流のニュー・サイエンス的な禅や東洋思想がジャーナリスティックに採り上げられ、持て囃さされたのだ。それが近年は、政府間の経済的連携ばかりが話題になるだけだ。それと、どうした分けか美容体操化したヨガが普及し、インストラクターを自称する人も少なくないことだ。「ヨーガ」と言えば、わたしには思い出すことがあるのだ。80年代二度目と三度目のインド渡航の際、ビザの発給に際して、二度とも大使館員に面接をされたことがあるからだ。ビザを受け取る際、事務官からインド人の大使館員が「お話しを聴きたい」と言うだ。面接者に何故か訊くとそして「貴方は、長髪なので、ヨーガをなさっているのではないか…」と、言うことだった。面接の理由は「現地で、ヨーガの講習などを受け、帰国後スクールを開いたり、教えたりする人がいるから」と言うのだった。そうした美容体操化したヨーガの実践者は、多くの場合女性だ。インストラクターは、一応、現地の研修などに参加して、指導者のライセンスを取得しているのだろう。それにしても、彼女たちがインドに関してどんな関心を持っているのかは、分からない。

「インド嫌い」の心性には、深い動機が隠され、それだけで論じるに足るテーマだが、こうした「忌避感」は、将来じっくり考察する機会が来るまで取っておきたい。今見ておきたいのは、より単純な、インドの現実に触れ、戸惑うと言うのか、どう対処すべきか、当惑から来る「インド嫌い」のことだ。

旅行の最中も、「こんなところ(インド)から、早いとこ出て行きたい」と言わんばかりのインド嫌いの旅行者に一人や二人、遭わないでは無いものだ。大体、ガイド・ブックには、インド旅行の過酷さに関するページ−些か冗談半分ではあるが−が設けてあり、必ず遭遇するであろう理不尽な現実の記述が用意されている。その内容は、「汚い」衛生環境だとか、何かと料金を「ボッタくられる」とか、インド人と罵り合うとか、海外旅行でしばしば遭遇することだ。それらに就いて事細かに解説したら、一種インド文化の考察に値しないではないかもしれない。

町の通りを行く象 唐突に黄色人種−日本人−の旅行者が「みかんを3ヶ欲しい」とか、訳の分からないことを言って来たりする。インドでは、野菜や果物など1㎏とか五百㎏で売り買いする。日本の八百屋の様に一山(ざる)いくらとか、スーパーの様にパックしてはいないのだ。物売りはそんなこと英語で説明は、出来ない。だから、語気を強めて「帰えんな! 」なんてことにもなる。旅行者は、みかん3ヶなのに5〜6ヶも買わされて「インドの物売りは、油断がならない」と思う。こんな行き違いから、トラウマ的警戒心が解けなくなるのだ。

よく力車マンとの遣り取りでもめることがある。分かっているはずの行き先が分からず、彼方此方引き回したあげく、乗る前に約束した金額とは違う、とんでも無い料金を請求するなど、よりによって雲助にあたってやっかいな目に遭ってしまったと後悔する。また、力車マン様な肉体労働者にしてみれば、旦那衆や小生意気な餓鬼にあれこれ言われて、さらに黄色人種の若造に英語で分けの分からない行き先に、幾らかかるか訊かれ、料金を言えば、とんでも無い金額を言う見たいなことを言い、生意気にも別な力車にまで声をかけられたりする。これまた災難だと言うことになる。

インドはわたし達が目にするより遙かに、細かくカーストの網の目が行き渡った社会だ。力車マンから路上の物売りまで、お客にやいのやいの言われながらの商売なのだ。若い旅行者からすれば、インドの力車マンは自分の祖父くらいに年老いた見てくれの者もいたりする。インド人にとって、貧乏旅行を経験しに来る旅行者など、迷惑なだけの存在だ。大体、日本の若者が、現地の家族を養わなきゃならない貧しい力車マンや路上の物売りに、さもお客とばかり自国の物価より遙かに安価な金額にも関わらず「ふっかけた」とか「言い値を払うのは、損だ」と、いちにん米の口を叩けば、インドの庶民だって収まらない。一応、平等な日本人にすれば、インドの事情は分からないことばかりだ。われわれ旅行者は、カーストに組み込まれていない部外者だから許されることがあるのだ。

インドで何か買い物をしたとして、売り手と買い手は身分も心理的には対等だ。インドの商店で何かを買う場合、一方的にお金を支払い、欲しいものを受け取るだけでは済まない。そこで、買い手がお客様扱いされることは、ない。特に買い物客が、売り手より優位であると言うことにはならない。高額な買い物をしても、店を出るとき「有り難うございます」とは言われないのだ。双方の思慮によって値段はもとより取引の遣り取りまで変わって来る。それが人慣れしていない日本人には、煩雑に感じられるのだ。インド慣れしているはずのわたしだって、彼の地の人々に腹が立たない分けではないのだ。如何にも人の良さそうな力車マンが、支払いのだんになってとんでも無い金額を要求したりされると、それまでの気分に水を差され、感動が一気に色あせてくるものだ。近年は大方相手の要求する金額を支払うことにしている。こちらが勝手な思い込みから、お金に淡泊だと勘違いしたと言うことだ。確かに、お金で済ませるのは分けはない。ただ、こちらの気分に冷や水を浴びせられた気がし、いささかならず気持ちは落ち込む。

インドに対する冷めた目も必要になって来ることもある。あるホテルの主人は、如才なくやり手だった。チックインの際シーツを替えなかった。そのことを言うと、未だ「きれいだから… 」とあからさまになごまかす。ここで一押しすべきだったのだろう、一言が出なく、滞在中気になった。後で思ったのは、ごまかし押し切る姿勢を見て、それじゃわたしも感謝の気持ちは抱かず、料金並に付き合わせてもらおうと言う気にもなる。主人の如才なさを冷めた視線で観察させてもらうことになるのだ。それは、日本の観光地を訪れ、普通に観光するのと変わらない、Give&Takeの感覚、合理的な商取引の範囲内のことになる。日本人は、こうした冷めた感覚は得意ではない。だから「おもてなし」と言う、心理的防御装置を用意しているのだ。わたしはインド旅行に予め心理的防衛装置を用意することを、推奨しない。こころにひっかき傷をつくることも旅の功徳だ。そして、インドは古い国であり、当然インド人は、わたし達より遙かに異国人慣れした国民だと言うことなのだ。

「インド嫌い」は、旅の心得を受け入れれば、割と簡単に解消出来る気がする。長らくインド旅行を経験したわたしですら、現地で毎度体験し、かつ分かっていても不機嫌にならないではいないからだ。旅をしていれば腸が煮えかえるに近いことや、ちょっと嫌な経験は、数限りなく遭遇する。それが旅と言うものなのだ。その一々に「インド人は… 」と言う批判は、興味がない。むしろ、外国で露わになる日本人の性行を考察する方が面白いだろう。

インドの旅では、普通の観光旅行にはない、お金に換算できない何かを得ることが可能だ。感謝しか捧げられない、出会いや経験に多く遭遇する機会がある。つまらないことで、腹を立てず、冷静に出会いを待つ必要がある。何より、遠くインドに来ていると言うことは、インドに些かなりと縁があると言うことだ。帰国して、日本の現実に触れて、瞬く間にインドへの里こころが目覚めないとも言えない。「インドなんか、二度と来るものか! 」と帰国した人が、舞い戻るって来る例は少なくないのだ。

プシュカールのハベリ

インドは本当に「汚い」か

良く日本人が口にする、インドの「汚さ」に就いて申し述べておこう。と言うのも、インドやアジアの国々に関して、ごく普通の人に話をして、開口一番に言われるのが「インドって、汚いところなんでしょう? 」と言う反応だからだ。

しかし、結論から先に申し上げておけば、確かにインドは、日本に比べれば遙かに「埃っぽい」と言える。乾燥しているので、土埃りが舞うからだ。そして、確かに日本ほど清潔ではない。だからと言って、居心地が悪いかと言えば、もしかして、日本の方が緊張感が強く人の心を圧迫するストレスチックな環境にないとは言えない。それはともかく、普通の日本人が思うほど、インドは「不潔」な分けでは無いのだ。もっとも、黴菌の様な微細な菌を目で確かめることは出来ない。よく言われる下痢だって、わたしも苦しめられた。その下痢も単に不衛生だから罹るとばかりは言えないのだ。

日本でインドが話題にされると言われる「汚い」と言う懸念は、多分に心理的な警戒感から来てるのだ。そうした反応の裏には、複雑な感情が絡み合っている。一纏めにして、明快な説明はできない。ここでは、わたしの経験をもとに常識的なことを書いておきたい。現在も多くの国で不衛生の最大の原因は、不足していることだ。汚く飲み水に適さなくとも、他に無ければそれを飲むしかない。感染症の主要な原因の一つもそこにある。手を洗うにも、水は使えない。黴菌は洗い流せず、汚れた手から食べ物介して、口から体内に取り込まれる。人から人への感染は無限に繰り返し、何時までも不衛生は解消されない。

近年、日本を訪れるアジア諸国の観光客が激増しているせいか、アジア諸国、取り分けインドが「汚い」衛生上問題が多いと言う声は、殆ど耳に入って来なくなった。精々、北京の大気汚染が言われる程度だ。しかし、衛生状態と言うことでは、良くなったかどうかは、分からない。

近代化が進行するインドでも問題になっているのが、水資源の確保だ。インドを始め国の置かれた自然条件により、地球上には水資源に恵まれない国々が多数ある。インドも暑い亜熱帯でありながら水の稀少さから、生命の維持に最も重要な水に問題を抱えている。ガンジス川を始め大河があっても、基本的に河川の水は、水源の降雨と言う自然摂理に委ねられ、無尽蔵と言う分けではない。また飲料水は、浄化設備が整わなければ、良質な水は得られない。インドは何所でも、急激な工業化と都市化で河川の水は、細るばかりだ。旅の後半、暑さが日増しに高まる時期、各地で水が乏しくなるのを実感したことがある。例えば、南インド内陸平野分の都市マドゥライで5階建てホテルの上階部に宿泊した時だ。深夜、蛇口を捻っても水が出なかった。クロークに言うと、トイレ用にペット・ボトル3本を持って来た。翌日、ホテルの前に給水車が止まっていた。

その後、カルカッタからヴァラナシへ行くと、ガンガは川幅を狭め、岸辺の水は緑色に見えた。蛇口から水は出たが、何となくどぶ臭い水だ。現在、インドで断水が無くとも、水道水を飲むことはないのだ。水道が普及しても、旅行者は水道水を口にはしないと言う、皮肉な成り行きにあるのだ。日本人の極端な衛生観念は、日本人特有のキマジメさもあるが、割と新しいものだろう。日本人の「きれい好き」は、わたし達の国が例外的に、水に関しては恵まれ来たことにもよっている。日本で風呂や温泉が好まれることも、水の豊かさがあってのことだ。

水の問題もさることながら、インドでは宗教に関わる事柄が、人々の衛生の観念に重要な関わりをもたらしている。わたしの経験を含め「汚い」と言う感情の来るところは、宗教に基礎を置く文化の影響が最も大きい。ヒンドゥー教では、牛が最尊重され、また殺生を嫌うことから、牛はもとよりサルや豚をはじめ駱駝など、生活の場近くで人との交わを持ちながら生存している。大体、象が飼われている国だ。亜熱帯に属する自然環境にヒンドゥー教の教義が絡み、インドはもともとそして現在でも、近代化が進行した国々に比べ、有機的な国なのだ。インドで野菜や果物の皮など生ゴミは、牛やイノブタが処理してくれる。だから、道ばたに捨てたりすることも普通だ。仮に何か生ものを捨てると、牛や豚が食べてしまうか、腐って悪臭を発する前にひからびるかだ。湿潤な環境にある日本とは違う。

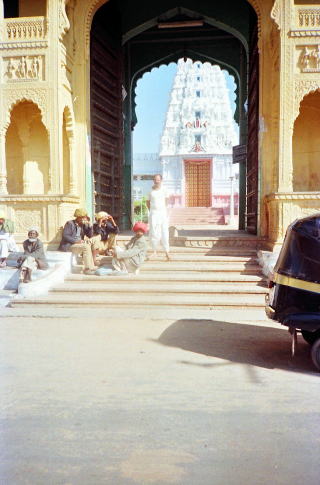

プシュカールのガート

プシュカールのガート

一度海外に出て、成田空港に降り立つと分かるが、東京はものの腐った匂いに、黴び臭さ、どぶ臭さと生臭さが入り交じり澱んだ空気なのだ。インドの空気は、タマネギの焼ける匂いにマサラ・スパイスの匂いが入り交じり−正にカレーの匂い−、枯れ葉の焼ける−ヴィディー(安価な葉巻たばこ)や牛糞の焼ける焦臭さが、乾いた土の香ばしい様な匂いに入り交じった空気だ。種々の匂いが混じり合っても、大気が熱く乾燥しているので重たくならない。インドの自然、大地の匂いに近い。さすがインドも近年は、排気ガスの煤けた臭みが、気にならないではない。大気もゴミも自然の許容力に頼れるうちは良かった。ただでさえカルカッタの様な都市は人口の集中・混沌を抱えていたところに、近代化のスピードが加速し、都会は一層息苦しくなっているからだ。今問題は、生ゴミより、現代のプラスチック−ポリエチレンやビニールの様な人工のゴミ、産業廃棄物だろう。わたしの様に64年のオリンピックを経験している者には、インドの汚さ、インフラの不備は、過去の日本には幾らでも見られたことを知っている。今では当たり前になっている水洗トイレですら、東京ではオリンピック開催を前にして、急遽普及したものだ。70年代になっても、地方に行けばくみ取り式が使われていたのだ。

2008年、ラジャスタンを旅した際、季節が乾期だったこともあり、宿で湯が使えた。電熱式に沸かした湯をバケツでもらう場合や簡易式シャワーを備えた宿など色々だった。それでも、デリー、パハルガンジ(メイン・バザール)のホテルでは、一応水しか出ない。インドでも観光地によっては、バック・パッカー向けの宿でも、外国人旅行者の好みに合わせて設備を整える様になっている。宿泊に限れば、汚いと言う印象は、可成り良くなっている。

日本人がインドで遭遇する困難(不条理)に「時間厳守への緩さ」がある。列車やバスの運行時間が正確でなく、何時来るのか誰も分からない。ただただ待つしかない、我慢を強いる不条理感だ。電車の運行を始め、時間に正確な日本人には、インドの時間に対する、いい加減さは耐えられない。それを昂進させる様に、切符を買うのに、駅では長い行列に加わらなければならない。今では、一応コンピュータが導入されて、窓口の対応も迅速化されてはいる。それでも行列は変わらない。わたしは日本人は、何によらず行列を作るのが好きな国民だと思っている。そんな日本人が、インドでは我慢の限界に来るのだ。更に、列車やバスに乗り込む時の、一斉に殺到する凄まじさも、日本人には耐えられない。それらで、インド嫌いに火がつく日本人は少なくない。

地方駅のホーム 1979年撮影

地方駅のホーム 1979年撮影

それでは、近年使い易くなったと言う、国内線の旅客機で移動をしたらどうか。予約とか空港への移動は、取りあえず深く思い煩わないことにしよう。確かに、日本で新幹線や飛行機の旅と変わらず、単なる移動に堕っしてしまわないか、と言った気遣いも無いではない。しかし、国内線航空を利用すれば、短期間に効率的に移動可能だ。北から南と数ヶ月もかけた旅に費やすることはない。ただ、わたしの様な旧来の旅行者から、一言だけ言わせてもらえば、手間いらず、苦労が無くなるのは多いに結構だとして、それは手間も苦労もしていた時とは、やはり同じではないと言うことだ。今のわたしが若い頃の漂泊的旅を同じ様に出来る分けではないのも自覚している。しかし、これからインドに行こうと思う人には、どうせインドに行くからには、一度はかつての様な旅を知って欲しく思うだ。

以前、普通の路線バスから料金の高い特急バスに乗り換えたことがある。特急バスは、料金が高いだけあってリクライニング式シート−大したことはないのだが−も備えていた。何より驚いたのは、普通なら途中から乗り込んできた旅行者に、インド人乗客は何かと話しかけて来るはずなのに、一向話しかけて来ることはなかった。乗客の様子は如何にも富裕層らしく、男性は洋装し婦人達は肥満して、誰かが食べているのだろう、溶けたチョコレートの匂いが漂って来たのだった。どこか日本でも経験した様なバス旅だと思った。

「旅」で知るインド

インドを北から南に縦断の旅をしていれば一度か二度は、列車の旅を経験しなくてはならない。見知らぬ人々と狭いコンパートメントにすし詰めになり、長時間乗り物に揺られて行くことは避けられない。長距離の移動や鉄道旅行は、毎回緊張する。以前『車中一泊汽車の旅−インド鉄道旅行−』でも書いたことだが、マドラス(チェンナイ)−カルカッタ間の列車の旅は、早朝乗車すると翌日午前中に到着する車中一泊の長旅だ。その間、二等寝台のコンパートメントに、その旅で始めて出会う見知らぬ人達と顔を付き合わせていなくてはならない。それでも近年は、富裕な旅行者向けの長距離バスやエアコン付きの車両を備えた特急列車も走っている。主要な都市と観光地の移動は、可成り楽になった。しかしながら、観光的な目的では訪れることのない地域を移動しなくてはならないとなれば、話は別だ。在来のバス路線や鉄道を使わざるを得ない。

2008年、プシカールを出てアジメールからアーマダバッドへのバスは、アジメールのバス停で半日待ち、漸く日暮れにバスが来た。すし詰めのバスで、夜中の移動になった。夜、暖房の効きすぎが苦しくなった。ラジャスタンの丘陵地を走るバスの窓を空けると、驚くほど冷たい風が吹き込み、窓は閉めざるを得なかった。夜中の移動ほど辛いものは無い。旅の楽しみの窓外は闇、座席で目を閉じているしかない。ただただ狭い座席に詰め込まれ、揺られ運ばれるだけだからだ。狭いと言えば、列車ならトイレに立つことも出来るので、幾らかましだ。以前は良い意味でもまた鬱陶しさでも、車内はインド的庶民のアット・ホームさに圧倒された。今ではインド人旅行者も、押し黙って我慢の移動だ。インドで列車の旅は、緊張感が先立ち開放感が解き放たれ難い。大体、インドの「旅」と言えば、物見遊山的なニュアンスは皆無に近い。インドの旅は、玄奘三蔵の頃と変わらない旅に必然する、我慢を強いるストイックな内容を今に至っても備えていることを、特記しておかなくてはならないだろう。或いは人は言うかもしれない「そんなら、インドなんか行かなければいい」と。しかしながら、わたしが言いたいのは、きつい旅にはなるが、インドでしか得られない旅の臨場感と充実があることを言いたいのだ。

わたしは既に『車中一泊汽車の旅−インド鉄道旅行−』中、マドラスから、日本人のモデル兼女優似のインド婦人と乗り合わせたのことを書いた。列車でほぼ向かい合って座っているにも関わらず、その婦人はアジア系外国人旅行者のわたしに、一瞥も投げかけなかった。それは可成り不自然なことで、婦人の印象を返って強くした。恐らく、インド人以外の男性に対してどう振る舞えば良いのか、分からなかったのだろう。その旅で、同じ様な経験をわたしは既にしていた。グジャラート大学のカフェ・テリアにちん入した時のことだ。Tシャツ−胸のふくらみが強調された−にコーディロイのパンツをはいた女子大生が数人いた。彼女たちにこちらが視線−別に、嫌らしい視線じゃ無い−を向けても、彼女らは全く目を合わせなかった。それが如何にも、彼女たちが、怪しいアジア人の存在を意識していることを強く感じさせ、インドで女性と接する機会をわたしに意識させたことがあったのだ。

2008年、発車前のマドラス中央駅で、家族と共に一人の婦人がわたしと同じコンパートメントに乗り込んで来た。それを目にし、長距離の列車で婦人と同席をするのは、気骨が折れることだと思った。案の定、その婦人は、殆ど真正面に向かいあった座席に腰掛けた。埃っぽい列車のコンパートメントにも関わらず、その婦人の着ているサリーは鈍色のシルク地にペイズリー柄が濃いブルー系の糸で刺繍され、縁には錦糸も織り込まれていた。わたしにも高級なサリーだと分かる。何より、モダンな柄で垢抜けている。その婦人に良く似合っていた。何度もインド旅行を経験しているが、インド婦人もサリーも、こんな間近で見るのは初めてのことだった。走りつづけて時間が経ち、草臥れたのか退屈しのぎか、ジーンズにTシャツのご亭主の膝に、婦人がしな垂れかかった時には、ミニアチュールに描かれたまさしくインド女性のコケットリーを実見して、興味深かった。列車に乗り合わせたからこそ、間近でインド婦人の素振りを、それも長時間見ることを得たのだ。旅から帰って、今に至るまで、時にその婦人のことを思いだしては、不思議と懐かしさがこみ上げる。普段、われわれの様な旅行者が、年頃の女性や婦人と間近に接することは、余程親しい間柄を得なければ不可能だ。偶然、同じコンパートメントに乗り合わせなければ、わたしも婦人も間近に席を同じくすることは、無かったはずだ。

最初から二度と再び相まみえることのないこの婦人のことをわたしは、この先、生涯忘れることが出来ないと思う。その様な、一瞬そして一生の出会いが−辛さと引き替えに−インドの旅にはあるのだ。

プシュカールのダラムサラ

プシュカールのダラムサラ

「きれい」は「汚い」。「汚い」は「きれい」?

わたしの言わんとする「インド数寄」は、よく言われるインド嫌いの、対局にある「インド好き」とは異なることだと申し述べておきたい。それに就いて、旅の途上にすれ違った旅行者がふともらしたことばに深く印象づけられたことがある。それを紹介したい。

2008年の旅でのことだ。わたしは、パンジャーブ州チャンディーガルから列車でラジャスタン州の西、タール砂漠の古都ビーカネールBikanerへ赴いた。更に、ビーカネールからジャイサルメールJaisalmerに移動し、新市街の安宿に落ち着き、数日後、古城内に宿替えした。同じ宿には、アメリカ人女性−韓国で英語教師をしていると言う−と、今では現地人も余り着ないクルタ・パジャマにトピー(舟形帽−故ネルー首相が被っていた様な−)の中年の白人男性がいた。アメリカ人女性とは、一緒に食事をしながら色々話しが出来た。もう一人、クルタ・パジャマの中年男性は、宿の廊下で会った際、わたしを見て避けるようにし、一言もことばを交わすことはなかった。その後、ジャイサルメールから、ラジャスタン州の北へ降りプシュカールに赴いた。ビーカネールとジャイサルメールは、この旅で始めて訪れたところだった。それに対して、プシュカールは20年ぶりになるが、今回3度めの訪問だ。旧知の場所と言うことで、懐かしさがこみ上げた。

プシカール(Pushkar)とは、砂漠にオアシスの様な小さな湖、その周囲に寺院と巡礼宿のある、年に一度、駱駝市が立つ時以外は、巡礼者が湖に祈りを捧げに来るだけの、正に砂漠の聖地だ。かつて、暑い日中を避け夕方、湖の縁に沿って店が並ぶバザールを散策すると、幻の様にサイクル力車が一台通り過ぎて行ったものだった。腰掛けた茶店でサイクル力車を目撃したと店の主人に言うと、町に一台の力車だと教えてくれた。普段は鄙びた町だった。しかしながら、現在プシカールの様変わりは、大きかった。今や巡礼者のオアシスは、砂漠の観光地に変貌し、外国人観光客以上にインド人観光客が圧倒的に増えていた。湖に沿って半月状のメイン・ストリートには、かつては伝統的な木彫で装飾されたハベリも見ることが出来たのだった。今では観光客を目当てに、カフェ風レストランが多数店開きし、狭いメインストリートをバイクが勢いよく行き交う様になった。現在、そぞろ歩きに、土産物屋の店先や軒先に来るラングールの親子連れに、目を奪われている分けには行かなくなってしまった。

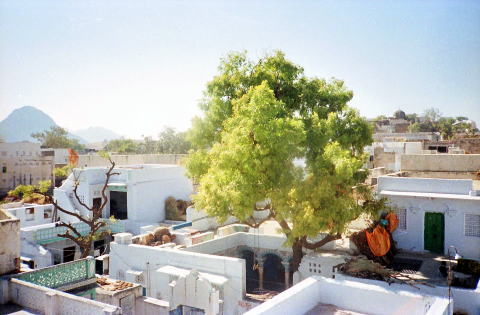

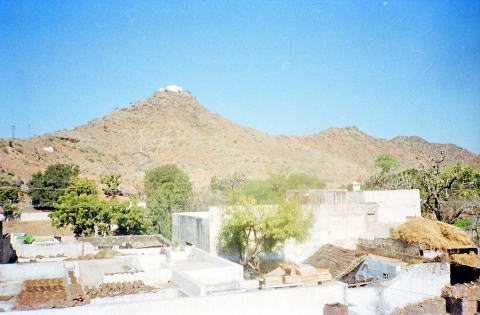

プシュカールの町は小高い山に囲まれたオアシス

プシュカールの町は小高い山に囲まれたオアシス ある日、夕方には未だ間があるが、日中の強烈な日差しが幾らか弱まった頃合いを見計らい、散歩に出た。メイン・ストリートを東から西へ向かって歩き、湖の端へ出た。ここは巡礼者が祈りを捧げるガートではなく、公園風に湖へ向かってコンクリートのベンチが整備されている。そのベンチに腰掛け、湖上から僅かながら吹き寄せる風に当たり、観光客の様子を見るともなく眺めていた。しばらくして、わたしが来た道の方から、ジャイサルメールの宿にいたクルタ・パジャマの中年旅行者が来るのが目に入った。彼もわたしの様に夕方の散歩に出て来たのだろう。彼はわたしと目が合うと、ジャイサルメールの同じ宿にいたことを憶えているとばかりに、わたしの隣に腰掛けた。ジャイサルメールで出会った時とは違い、彼の目つきにはとげとげしいものはなかった。わたしも彼に、彼もわたしに、出身国や目的など、旅行者が最初に交わす様な話は一切せず、旧知の旅人が別の地で期せず再会した時のそのままに、落日には未だ間がある和んだ時間を共有すべく、静かにベンチに腰掛けていた。彼がデジカメを出して湖を撮るかしたのを切っ掛けに、カメラの話になった。わたしがライカを二台持って旅行していると言うと、驚いて「盗難に気を付けなきゃ」と言って「今、その鞄にカメラ入っているの? 」と。わたしが抱えている鞄を見つめた。持っているなら「見てみたい」と言う。調度、カラー・ポジフィルムの入ったM6を鞄に持っていた。そのカメラを彼に見せた。「わたしが、ポケットに入る小さな日本のデジカメで旅しているのに… 、わたしも国にRシリーズと言う一眼レフを持っているが…」と感慨深げだ。

話の成り行きでも、彼がドイツ人らしいことはおおよそ分かったが、もしかするとかつての東ドイツ出身者かもしれない。彼の年齢と言えば、わたしより年長の五十代後半と見た。後で思ったが、彼は案外わたしと差ほど変わらない年齢なのかもしれない。それにしても、今は流行らないクルタ・パジャマ−インドで仕立てたものだろう−を着て旅をしているのが珍しい。その服装からも、明らかに旅の初心者ではなく、何度かインドに足を運んでいることが見て取れる。それにしても、こうした木綿のクルタ・パジャマは、近年余程の田舎のお年寄りくらいしか、現地インドでも着用しなくなっている。時代遅れの現地服で旅をする白人旅行者は、この旅の後にも先にも彼氏だけだったのだ。

そうこうするうち、彼は「プシュカールを出ると、インドの旅も終わりで、母国への帰途に就く」と言った。辺りは、夕方の散歩に旅行者が集まり出した。日も随分傾き始めた。見ると無く集まる人を見ていると、黒い背広に黒いつば付き帽子のグループ−今、インドではイスラエル人旅行者が急増している−がやって来た。彼は「ラヴィが来たところで、わたしも引き上げるか… 」と言い、最後の名残に目前に広がる湖と先の木立を一眺めした。そして、去り際独り言の様に「インドは何て汚いのだろう! わたしはインドへの愛着では、人後に落ちない積もりだけれど… それなのにインドは、ほんとに汚い 」と、きっぱりとした口調で、自らに言うが如くつぶやいた。そして、感慨を吹き払う様に一瞬たたずみ、腰を上げると振りかえることなく立ち去った。

彼が眼をやって「なんて汚い」と言う、その風景は、湖の岸に新しくコンクリートで作られた歩道橋周辺のことだと分かった。牛の糞と観光客の捨てた菓子の袋や新聞紙が散乱している。堤の向こう側は、ハゲチョロケた空き地になっていて、丘へ向かって緩い登りの道がつづいている。歩道橋の先では、観光客目当ての馬車に韓国人旅行者が乗ろうとしている。以前、湖の向こうまで開発の手は入ってはいず、この様な風景は見られなかった。

眼前の景色は、インドなら何所でもよくある景色だ。観光地なら、それらしく掃除をすれば分けのないだけだが、インド人にはそんなたしなみが通じない。観光地であれば地元の人は、少しは綺麗に保とうと言う気持ち発揮しそうなもだ。それがないと言うのが、如何にもインド的と言えないこともない景色だ。しかし、彼が「インドは何て汚いのだろう!」と慨嘆をもらしたのは、目の前の風景を切っ掛けにして、それへの反応にしては語気に重いものが感じられた。これまで旅で目にしてきた景色の数々を胸にため込み、その思いがあふれ出したに違いないと思った。彼が<汚い>と言うのは、一般日本人の通念にある、インドをはじめアジアの遅れたインフラの中で遭遇する様な、衛生環境の不備に伴うそれとは、全く次元の異なる感覚、境地と言って良いものだ。わたしにも、彼が「インドは何て汚いんだ」と言う慨嘆、その気持ちが一瞬にして理解出来た。そのせいかどうか、彼のつぶやきは英語だったにも関わらず、全く日本語で記憶していて、彼がどんな英語をしゃべっていたのか思い出せないのだ。

インドの熱く乾いた大気のなかでは、この世の存在全ての輪郭が露わに現前する様に思える。人の精神の純粋と貴高さも、人が生きる限り必然の動物としての限界も、一気にくまなく露わにするのが、インドの陽光なのだ。

インド好き(数寄)のこころ

インド好きが高じた彼は、旅を重ねインドへの愛情が深まれば深まる程に、インド固有の感覚の中に、自らの感覚では許容出来ないものを発見して行ったのだろ。彼の口からこぼれたことばには、欧米人が信じて疑わない、身についた合理性と進歩主義に裏打ちされた感覚が反映されているとも察することが出来た。わたしの出会った欧米人の多くは、観光地から離れた、旅行者向きの環境にいない時でも、欧米先進国人らしい生活習慣を当然の様に通す場合があった。それに比べ、わたし達日本の若い旅行者は、社会性が希薄なだけだらしなく「インド化」していたのだったが。

水があると緑が見られる

キリスト教プロテスタントに基づく合理的人間主義からインドの日常感覚を見れば、インド人は頑固なまでに伝統に固執し、合理性や効率を無視する愚かな国民性にも思えるかもしれない。わたしがそんな欧米人の心の奥底を思うのは、旅行中欧米人旅行者と出会って彼らと自分−アジア人−の違いを意識させられた、経験による実感がそう感じさせるのだ。彼の様な西欧の人間と、インド人の間にわたしの様な日本人を位置させると、どちらの感覚も間違いではないことも分かる。同じ英語で会話するのも、欧米人とインド人ならインド人と話している時、威圧や緊張感を意識せずに済む。アジア人と言えば、インド人もわたし達もアジア人であることに気が付く。同じ旅行者でも欧米人から見て、わたし達はどの様に見られているのだろうか。

旅で出会ったドイツ人(?)の独白は、欧米人とインド人との精神構造の根源的な差異から出た認識に基づいている気がする。わたし達はもとより欧米人でも、先進国から来たと言う優位な意識−無意識に−を抱いて、インドを長く旅すると言うのは、考え難い。欧米人からインドを見下して出たことばではない。北ヨーロッパの寒冷な気候のもとの人間には、亜熱帯インドの生活感覚は頭で分かっても体の感覚としては、馴染めない感覚もあるだろう。インドを、愛すれば愛するほど、その瑕疵(インド的な)が、なおさら気になることも理解出来る。

インド的な感覚と日本的な感覚の違い、当然誰でも経験することだ。路上の祠に神像や祭壇があると、花房だけもぎ取り糸を通して花環にしたマリゴールドが捧げられている。最初、その様は何か供犠sacrificeを思わされもした。神像はギー(油)で黒光りしている。そこへ更に赤い粉がまぶされて、その粉−寺院に参拝した際、僧侶が聖別のしるしに、参拝者の額に捺印す粉だ−により神像は、まるで血にまみれているかの様だ。日本での日常で、こうした光景は思いもよらないものだ。

そうしたインドで目にした光景を繰り返し思い出しながら、幼少期に目にした光景も記憶に蘇った。例えば「おいなりさん」の祠、家の近くには猿田彦を祀る神社や有名なとげ抜き地蔵、江戸期田園都市の名残の地染井には、二葉亭四迷や岡倉天心の眠る墓地があった。近代以前の日本の名残や民間信仰が生活の各所に残っていた。そうした淫祠−このことばに出会ったのは、中年期を迎えてから、永井荷風『日和下駄』の一章のからなのだ−幼少の子供にもそれらが現代性−進歩的な−とは異なるこころの影に属する領域であることは、直感的に理解出来た。

日本の淫祠を思い起こさせる情景に、インドではしばしば目にすることになる。路傍の祠や神像は、当初幼少期に目にした「淫祠」と共通する感覚に満ちていることに思い至った。欧米流の近代主義に裏打ちされた、都市中産階級的意識−山の手的感覚−を獲得した意識には「淫祠」的なある種の正統から外れた、土俗的な存在は気持ち良いものではないのだ。更にそれらを「汚い」と感じ、「汚い」から<穢れ>の感覚や意識が芽生えるのは何故だろう。身近にあることを忌避する、何かの病気に感染する−うつる−と言わんばかりの恐れ。そうした感覚的な違和感は、インド的なものへの恐怖や忌避に繋がっている。わたし自身の初期的体験にてらしても、良く分かる感覚なのだ。

インドでは今も、何所でも、寺院に赴けば、靴やサンダルを脱ぎ、裸足にならねばならない。寺院の石やコンクリートの冷たいが人々の足でならされた粘つく床の感触、焚かれた護摩の香のきつい烟、参拝に集まる老若男女のむせかえる体臭は、足をすくませる。それらに何時から、何を切っ掛けに忌避感が薄れたのか。どう言う理由か、分からない。

今では、わたしは新しい土地を訪れると、その土地が寺町なら先ず目指す寺院に赴く様になった。目的地へ向かう途上に寄った町なら、宿の近所にその地区住民が普段詣でる寺院を探し、最初土地の神に詣でることにしている。祭壇に向かい会釈し、お賽銭に数ルピーを捧げる。早朝なら、僧侶がいて、額に赤い粉で神の印をしるし、金平糖風の砂糖菓子を一つまみ手のひらにのせてくれる。わたしにはこうした土地の神への挨拶を経て、漸くその地に滞在が許される様な、気がしている。それは未知の世界で、安心感を得ているのかもしれない。土地の神へ参拝をせずに、腹を満たしたり、観光スポットへ直行することは、出来る限りしないことにしている。

98年、マディヤ・プラデーシ州を縦断しマンドゥに滞在した時のことだ。バス停のある広場脇、寺院のダラムシャーラーに宿を借りた。客室の裏手が礼拝堂になっているのを眺めていると、礼拝の準備を始め、わたしは引き上げ様とした。すると準備をしていた僧侶は無言で、わたしにそこにいる様に素振りをした。見ると近所の子供も数人集まっている。子供もいると言うことで、わたしの警戒心は薄らいだ。何が始まるのか見て見る気になった。

しばらくすると、礼拝堂は近所の住民でほぼ一杯になっていた。僧侶が鉦を数個持ち出し、前に座っている何人かに手渡し、大太鼓を打ち礼拝が始まる。太鼓や鉦に合わせ、堂内の人々一同バジャンを唱和する。鉦を持たない人は柏手で、子供達も手を打って、一斉に唱和するのだった。わたしも小学生の頃、天理教の教会で若い信徒が、近隣の子供を集めて遊ばせるところに紛れ込んだことがあった。遠くインドで、土地の子供達の様子を見ていると、そうした過去の経験を彷彿とさせられた。

われわれ異教徒が足を踏み入れることの出来ない寺院もあるが、インドでは寺院を温ねて、普通拒まれる様なことはない。わたしの場合、大きな寺院は見学するだけだが、滞在している地元の寺院では、礼拝の末席に座らせてもらう。

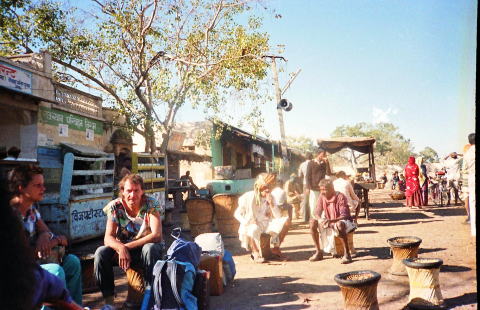

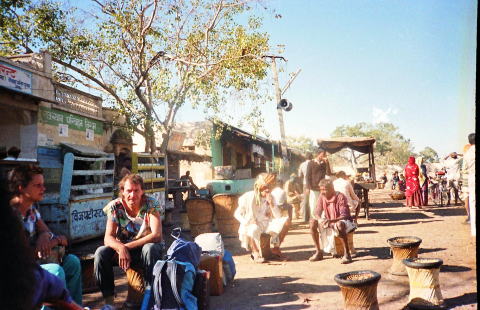

プシュカールのバス停

プシュカールのバス停 これまで、ホームページを始めるにあたり、2008年の旅行で訪れた場所を紹介しながら、インド旅行の面白さを、わたしなりに語ってみたのだった。わたしがインドに就いて書くのは、何度も言う様にインドと言う異国を窓にして、自国日本を見てみたいと言う希望がもとにある。

インド旅行とは、とりもなおさずインドの各地を経巡る様なことになるのだが、普通わたし達が想定する観光旅行と、その趣は異なる。飽くまでも旅を目的にしてはいるのだが、誰もがしたくなる、また出来る旅ではないと言うこともある。正月や盆の休暇では、精々バラナシとタージマハル辺を巡る程度になる。よりインドらしさに触れたいと思えば、何度も足を向けなければならない。日本の様な整備し尽くされた小国では考えられない程、手間がかかる。インドをおおよそでも見て廻ろうとすれば、大陸一つを相手にすることになる分けだ。インドが「亜大陸」と言われる所以もそこにある。わたしの様に海外旅行と言えば、インドばかりで、人生の大半をそれに費やすことにもなりかねない。個人的な感想になるが、だからこそインドは興味が尽きないとも思えるのである。

2015年10月 マンゴーハネダ

トップページに戻る