ビートルズ関連本二冊-THE BEATLES` SOUND、Andy Babiuk著“Beatles gear”

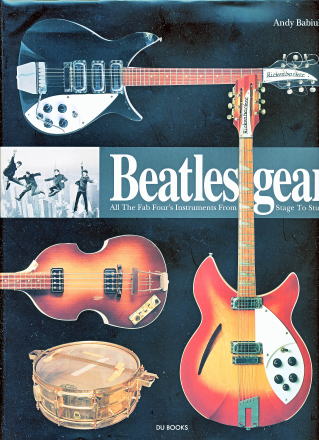

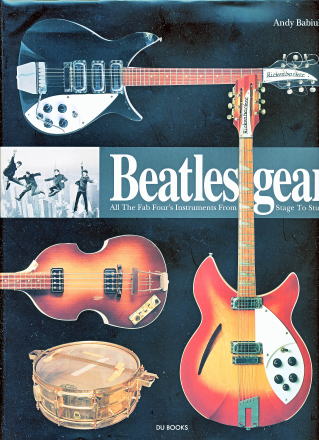

この春、漸く“Beatles gear”を入手して、読み耽っている。予想はしていたが、思った以上に密度の濃い内容の本だ。この“Beatles gear”は、Andy Babiuk Beatles gear All The Fab Four`s Instruments From Stage To Studio A BACKBEAT BOOK Second(Rrevised )edition 2002の新装・改訂版で、翻訳・監修をザ・ビートルズ・クラブが行い、何と株式会社ディスクユニオンが発売している。

随分前になるが、最初の翻訳版を見て、何れ入手したいと思っていた。それが、何時の間にか書店から姿を消してしまった。その後、もとの英語版の方も楽器店の楽譜・書籍コーナーで何度か目にし、手に取ることも出来た。新装版に比べやや小振りな横長なサイズだった。しかし、せっかく翻訳され日本語で読めるならと思い、今日まで気にしながら日を送っていたのだ。新装版Beatles

gearは、原書より大判になり、ビートルズの写真集としても楽しめる本になっている。この本の翻訳版を初めて見たのは、何時だっただろう。英国でこの本が発行された二千年初め頃だったかもしれない。そうだとすれば、この新装版が発行された2014年5月と言う時点で、結構時間が経過していたことになる。

わたしがホームページを始めて8年目、その前にビートルズの会に参加した時、会長にこの本のことを、ご存じか訊ねたことがある。会長や副会長は、ファンクラブにも参加していて、他にもビートルズ・トリビュート・バンドでボーカルを担当している会員もいた。彼らの様な根っからのビートルズ・ファンに、多数ある関連本で、揃えるに値する本のことを訊いておきたかったのだった。残念ながら、例会ではビートルズ関連本などドキュメントに関して、殆ど話題にならなかった。それにこの本は、彼らもまだその時には、手にしていなかったのだろう。当時、彼らから評判を聞くことは、なかったからだ。以来、わたしも何れは読むにしても、別に新しいことが書いてある分けでは無いのだから、何時か手にする機会はあるだろうと、今日に至ったと言う分けなのだ。

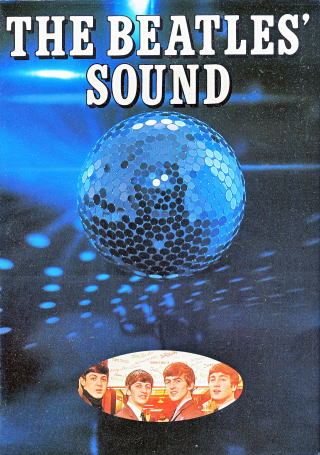

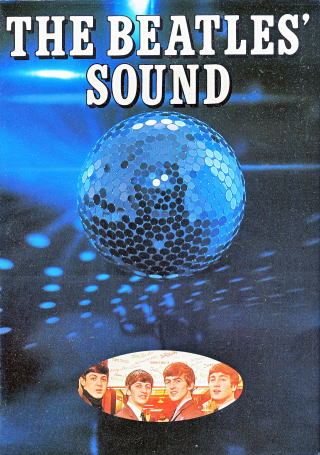

ビートルズのリッケンバッカやヘフナー・ベースなど、エレクトリック・ギターやその他の楽器、楽曲の構成・音楽性に就いて解説した本として、われわれには1979年にCBSソニー出版発行のTHE

BEATLES` SOUNDと言う「ビートルズ本」がある。こちらはB5判サイズ、本文の用紙がマンガ雑誌の様な厚手の紙に印刷され、今で言うムック風の本だ。ビートルズのリッケンバッカなどエレクトリック・ギターやサウンドの特徴に就いて、わたしは長年この本を参考にして来た。本文に多数収録の写真もマンガ雑誌の様な網点が目立つ荒い印刷にも関わらず、繰り返し眺めては愉しんで来たのだった。

この本に比べれば、Beatles gearの解説は、詳細なだけでなく現時点の情報としても正確だ。収録された楽器の写真も、その他そうしたギターを手にした四人をはじめ楽器に関連した写真は資料として価値があるだけでなく、眺めていても感慨深い。多数出版されているビートルズ関連写真集としても、出色の書籍と言えるだろう。

Beatles gearは、正しくビートルズの四人が用い、これまで語り継がれて来たリッケンバッカや様々な楽器に関するバック・ストーリーを集大成した本だ。この本のプロローグとして、デビュー前のジョン・レノンがハイスクールの学生だった時、スキッフル・バンドを初めるにあたり、初めて手にしたギターが紹介される。

次いで、ハンブルグ時代に入手した最初のリッケンバッカ・ギターのヴィブラート・ユニットが、コッフマン・バイブローラーから、有名なビグスビーに大胆に改造されるに至る経緯を、当時を知る人々の証言から再構成している。

ジョンのリッケンバッカだけではない。ジョージ・ハリスンが初めて手にした、ソリッド・ボディーのエレキ・ギターも写真になっている。こうしたギターに関して、細部に渉り、当時を良く知る関係者からの証言を集め、デビュー前の若きビートルズが、どんなギターをどんな思いで使っていたのか、ギターの写真はもとよりギターを抱えた写真も満載して、彼らの活動を辿っている。

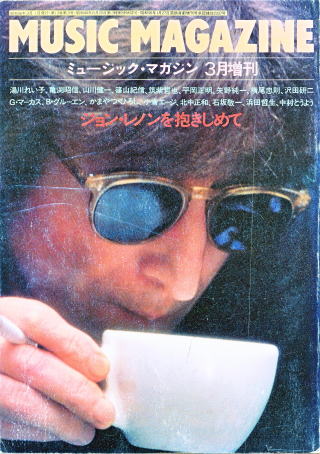

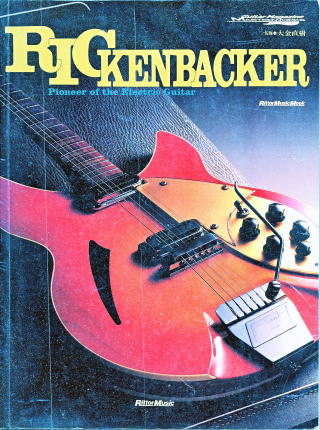

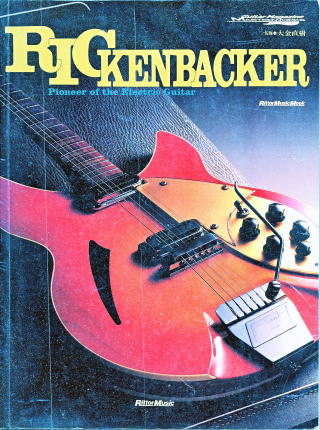

そんな最新のBeatles gearからすれば、THE BEATLES` SOUNDは、日本人らしい凝り性なアマチュア感覚に溢れた、若者風のビートルズ・マニアの本に見える。だからこそ、わたしには、こちらの本も手放すことの出来ない本なのだ。わたしにとって、この本とミュージック・マガジン1981年3月増刊『ジョン・レノンを抱きしめて』それにリットー・ミュージックから発行されたギター・マガジン・ムック監修・大金直樹RICKNENBACKER

Pioneer of the Electric Guitar (1995年)の三冊こそ、これまでビートルズとギター音楽関係本の「座右の書」で、机辺に置き何時も手に出来る様にして来たのだ。これからは、ここにBeatles

gearが加わることになる。判型こそ普通の本より大きいがTHE BEATLES` SOUNDは、雑誌の様な編集感覚で手触りも独特な本だ。何度も申し上げるが、本文には一枚もカラー写真は用いず、収録の写真は粒子の粗い印刷になっている。それでも、わたしはそれらをビートルズ写真として長年親しんで来た。

ビートルズ以前にもエルビス・プレスリーの様に、ミュージシャンのアイコンは、早くから注目されて来た。しかし、ビートルズの四人は、スターのアイコンやそれまでのミュージシャンと言う存在を超えて、四人ありのままの、等身大の姿ままで、世界中の若者を釘付けにして来たことが大きいのだ。

60年代半ばから60年代後半、アイドルと言うかスターは、マリリン・モンローの様な女優が中心で、セックス・シンボル化され、スキャンダルの種にされる存在だった。男性がアイドル視されることは、余り無かった。いるとすれば、アンソニー・パーキンズの様な女性がかわいいと思う男性が多かった。男性がアイドル視する俳優では、スティーブ・マックイーンあたりが嚆矢だろうか。

そこにポップ・アイコンとして、エルビス・プレスリーが登場した。セックス・アピールがセンセーショナルに話題にされた。プレスリーの存在は、物議を醸してもその人となり生き方までモデルとされる、存在ではなかった。あくまでピンナップやファッションを真似るモデルと言う範囲に限られていた。それを思えば、アイドルと言う存在が、職業として確立された現代日本の大方の人にビートルズは、特別には見えないかもしれない。

ところが、4人組のロック・バンド、ビートルズは、それまでのスターやアイコンとは異なり、若者的と言うのか、随分と羽目を外した発言や、スターらしくない巫山戯た身振りが批判され、アメリカでは、レコードが焼かれたりした。欧米での公の場でのお行儀の善し悪しは、日本より遙かに厳しかったりするのだ。

今、当時のビートルズ写真を見てみると、中にはスタジオでレコーディングしている、プロモーション用写真ではない、われわれとそう変わらない様子の写真が多数混じっている。普段のファッションなどが、撮り込まれている。それらはブロマイドにされた公式写真より、遙かに魅力的に見えるのだ。

手持ちぶさたな時、何の目的もなく、THE BEATLES` SOUNDのページを繰ると、ステージに立っているでけでなく、スタジオでギターを抱えるジョンやポールにジョージ、ドラムスの前で戯けるリンゴ・スターを目にして、われわれは彼らの雰囲気やたたずまいから彼らの音楽と同じ感覚の、同時代人として長年関わって来なければ受け-感染し-ない様な、単純に計測できない微細な影響を受けて来たのだ。

ビートルズと言えば、ジョン・レノンがデビューから可成り後、眼鏡を掛け出した時の驚きをご存じだろうか。今なら、普通にだれでもあの円い金縁の眼鏡を掛けるけれど、ジョン・レノンの存在がなければ、現在の様にありふれたものにはならなかったはずだ。眼鏡と言うことに関してなら、ハロルド・ロイド以降、ジョン・レノンほど影響力のあった人物はいないだろう。マッシュルーム・カットから長髪と髭、更にジョージ・ハリソンの導きによるインド音楽への傾倒と脱西欧化への先鞭など。ビートルズの存在が波及した感覚の変化は、大きい。ビートルズの人気が爆発して、ストーンズを始めボブ・ディランやミュージシャンが日本人の歌手や俳優より恰好良い存在として、大衆に注目されるポップ・アイコン(アイドル)になったのは、60年代後半~70年代のことだ。

さすが近年、日本では西洋人への憧れは影を潜めた。音楽関係者が代表的アイドルになる傾向は、ミュージシャンを敢えてアーティストと気取って呼ぶ様になった現代まで尾を引いているのだ。

この様に言うと、如何にも「ビートルズは、凄い! 」と持ち上げている様に思う人もいるかもしれない。しかし、わたしはどちらかと言えば、ビートルズの熱狂的なファンではないのだ。ただ、ビートルズと同時代に思春期を送ったことで、彼らの音楽とその存在感には、長年の親しみがあるのだ。

また、60年代後半~70年代の若者を中心とした文化潮流には、ビートルズが大きな流れを作ったことは、否定しようない事実だ。かと言って、それをことさら主張する積もりは無い。ことさら言わなくとも、充分に現在のわれわれの感性の中に、ビートルズの音楽や彼らや同時代の感覚は生きていると思っているからなのだ。ことさら語らなくとも良いと言いながら、ビートルズの使用したエレクトリック・ギターに就いて語るのか、訝る方もいられるだろう。わたしに取って、エレキ・ギターもビートルズ本も熱中しているものとしては、インドの旅や様々な書籍と同等の存在だからだ。そして何よりビートルをはじめロック・ミュージックは、わたしにとって日常欠くことの出来ないものだから、必然的に繰り返し触れることになるのだ。

リッケンバッカとビートルズ

わたしはTHE BEATLES` SOUNDで、リッケンバッカのギターと言うものに就いて書かれたものを、初めて読んだ。おそらく、ミュージシャンの使用しているギターや楽器に焦点を合わせて解説したものとしては、THE

BEATLES` SOUNDが嚆矢、先駆だろう。またBeatles gearでも、リッケンバッカだけでなく、ポールが有名にしたヘフナー製のベース・ギターに就いても語られている。この本で、これまでリッケンバッカをはじめとする楽器に関して、語られて来たことが、年を追って整理され、話の出所も巻末にクレジットされているのだ。

ジョン・レノンは、リッケンバッカ325をデビュー直前のハンブルで入手し、以来ビートルズで活動中の64年、65年に、325系を三本使用していた。ハンブルグで入手した、最初の325は、ボディーの色がメイプル・グロー-生成-で、バンドとして出稼ぎ先の彼の地で入手したと言われている。最初から、ビブラート・ユニットとしては、コッフマン・バイブローラーが付いていた。その後、ジョンはリバプールに戻り、今日も良く知られ、グレッジを始め様々なギターに使用されているビグスビーのトレモロ・アームに付け替えられる。64年、二本目に仕様するジェット・グロー-黒-の325は、はじめから板バネ式のアクセント・ビブラートが付いたギターだった。64年には、325の12弦バージョンで、テール・ピースには、鉄板をカットアウトした、コの字型のフラット・テイルピースが付いたギターでもあった。

ジョンのリッケンバッカをTHE BEATLES` SOUNDでは、リード・ギターとしては、使われたことの無い、マイナーなギターと評価していた。唯一、例外としてC.C.R.ことクリーデンス・クリアウォーター・リバイバルのジョン・フォガティーを上げている。ともかく、ジョンやジョージが使用したから、今日まで何度も語られるギターになったことが分かる。そして、ビートルズと共に知名度も上がっていながら、またギターの値段としても、決して他のアメリカ製ギターに引けを取らない高額な価格帯にも関わらず、現在もマイナーなギターと言う評価が、下されている。

Beatles gearを読んでいると、ジョン・レノンがバンド始めた50年代末、ビートルズだけでなく時代のなかでは、皆まだ若く無名で貧しかったことが分かる。彼らも、最初は南アフリカやチェコ製の粗製なギターを、月賦で購入している。それでも、欲しくてたまらなかったギターが持てて、大満足だった。ライブ・ハウスで演奏出来る様になると、より大きな音の出るギターやドラマーも必要になる。それらをやりくりして手に入れ、演奏の機会を狙っていると、1960年ハンブルグへの出稼ぎが決まる。

ハンブルグへ持って行った、ジョージ・ハリスンの初めて手にしたソリッド・ボディーのエレクトリック・ギター、フォチュラマ(チェコ・スロバキア製)が、確り分かる写真をBeatles

gearで初めて見た。ジョージは、フェンダー・ストラトキャスターが手に入らず、フォチュラマで我慢するしかなかったのだ。フォチュラマや初期に使っていたヘフナーのギターは、今なら、ヴィンテージ感がうけて喜んで使うミュージシャンもいるはずだ。ともかく、プロ・バンドへの歩みを始めたその頃、ロンドンでもアメリカ製のギターは、入手が難しかったことが分かった。

第二次世界大戦後のハンブルグは、戦後復興で活気はあるが、売春街や酒を飲みながら生演奏するライブ・スポットなどが繁栄する、港町らしい荒々しい都市だった。そこで、ジョンは1958年製リッケンバッカ325を入手する。最初、ドイツ製だったと思っていた節もあると言うことだ。翌年、リバプールの若者は、ハンブルグで荒々しい洗礼を受け、一皮むけ大人になって故郷に凱旋した。思った通り、ジョンのリッケンバッカは、リバプールで注目を浴びる。そして、ジョージ・ハリスンは、アメリカ帰りの船員が現地で買って来た、グレッジのデュオ・ジェッドを譲り受ける。実は、その前ハンブルグでストラトキャスターが入手出来る直前、別のバンドマンの手に落ちてしまい、ジョージはいたく萎んでいたと言う。このデュオ・ジェッドはリッケンバッカ同様、現在でも有名だ。今でも大事にされ、1987年リリースされたCloud

Nineのジャケットで見ることが出来る。

ジョン・レノンはリッケンバッカ325を、セミ・フォローボディーでやや軽く、珍しくショート・スケールでベンドし易いなど利点で選んだ様だ。ライブ・パフォーマンスに向いていたこともあったかもしれない。また、ジョンの好きなギタリストが、ジョージ・シアリング・カルテットでリッケンバッカを弾いていたトゥーツ・シールマンスだったとも言われている。わたしは、何時かこのトゥーツ・シールマンスの演奏を聴いて見たいと思っている。ジョン・レノンがリッケンバッカを手にしたのは、たまたまマイナーなリッケンバッカを入手したと言うのとは、やはり違う。ジョンは、リッケンバッカを欲したから、それを手にしたのだ。リッケンバッカのルックスも気に入ったであろう。さらに、ショート・スケールな短いネックは、リズム・ギターとしては扱い良かったのだ。

更に、重要なことは、リッケンバッカの音色が初期にビートルズの目指した音楽に最適だったと言うことも言っておかねばならない。リズム・ギターでコードを刻む際、シングル・コイルが適している。リッケンバッカは現在のフェンダー系のシングル・コイルからすれば、遙かにロウ・インピーダンスで、可成り堅い音を出すエレキ・ギターだ。そのこともあり、コードを刻んだ際、音の輪郭が立ったシャッキリとした和音(コード)が出るのだ。多分、そうした堅めだがシャッキリした輪郭立った音になるのは、ボディー、ネック共に堅く締まった木質のメープルを使用していることとも関係している。そうしたシャッキリしたコード進行は、初期のロックンロールのハイトーンなヴォーカルを乗せても、埋もれることなくしっかり支えることが出来るのだ。

そうしたリッケンバッカの特性を、ジョンは本能的に感じ取ったのだ。機材や楽器が進歩しサウンド・エンジニアリングが確立した現在を切り拓いたのも、ビートルだった。彼らは何が必要か、本能的に理解していたと言えるだろう。物の豊富な現代の我々が、リッケンバッカをマイナーなギターだと、歴史を遡及(そきゅう)的に評価しても、現在の地点で分かることを過去に適用する視点の見解で、見逃していることがある気がする。

ジョージ・ハリスン、リッケンバッカの12弦ギターを手にする

さて、ビートルズのリード・ギタリスト、ジョージ・ハリスンとリッケンバッカに就いて、触れておかなければならない。ジョージは1963年、兄のピーターと1950年に移住した、姉のいるアメリカ-イリノイ州、ベントン-で、休暇を過ごす。その時、ベントン在住のミュージシャンと交流し、そこでリッケンバッカ425を入手する。このピックアップが一つの425は、はじめファイアー・グローだったと言うことだ。それを、ジョージのたっての希望で、ジェット・グロー(黒)に塗り替えたのだと言う。この425を持ってステージで演奏するジョージの写真も残されている。

この425は、使用期間こそ長く無かったが、ジョージは結構気に入っていた様だ。この425は、現在2ピック・アップに改造された状態で、オハイオ州クリーブランドのロック博物館に展示してあるそうだ。

そしていよいよ、ジョージ・ハリスンがリッケンバッカの12弦ギター360-12を手にする1964年が来る。その年、ビートルズはアメリカへ進出をした正にその時だった。その頃、英国に於けるリッケンバッカの正規代理店ローズ・モーリスから、当時リッケンバッカの社長だったフランシス・ホールへ、ビートルズと言う、ジョンが325を、ジョージ・ハリスンは、グレッジと425を弾いている、人気沸騰中のバンドの存在が伝えられた。そこで、リッケンバッカ社は、ジョンにはジェット・グロー(黒)仕上げで、テール・ピースにアクセント・ビブラート-湾曲した底部を上下して弦をたわませてビブラートをかける-の付いた325を、このギターは初代425よりボディーが薄く、ヘッド・ストックも小さく、全体にスマートだった。そして、ジョージ・ハリスンには、当時は未だ完成間もなかった、エレクトリック12弦ギター360を贈呈したのだ。ビートルズのアメリカ公演は、北米の若者を熱狂させビートルズの存在を決定的にした。

アメリカ進出を果たし帰国後、映画『ビートルズがやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!(A Hard Day`s Night)』の撮影に入る。先ず最初、映画に挿入される楽曲にリッケンバッカのエレクトリック12弦が活躍することになる。リチャード・レスター監督作品のビートルズ映画A

Hard Day`s Nightは、ビートルズのドキュメントとフィクションをミックスした斬新な構成で、この手の映画として、世界初の試みだった。映像の力-ここでは、多くを語れないが-その波及力は、楽曲だけでなくメンバーの人となりまで、世界的に知らしめることに貢献した。

その映画と共に、初めてリッケンバッカのエレクトリック12弦ギターによる、独特な「鐘の鳴るよう」な、乾いた高音の響く楽曲が世界中の若者の耳に届いた。

65年にはボディー・トップの角が丸く面取(コンター)された360-12が加わる。66年の東京武道館公演では、このラウンドボディーの360-12を抱えて、ステージに立っている、ジョージの写真を見たことがある。そして、翌66年に入ると、ビートルズの発言をめぐり、保守層から様々な批判が噴出する。大人から批判が出たのは、音楽だけでなくビートルズの存在自体が、欧米や日本の若者のこころをすっかり虜にしたと言うことだ。同時に66年に入ると、ビートルズのサウンドは、それまでのロックンロールから、普遍的なロック・ミュージックへと深化を見せる。それに伴い、ギターや音楽機材も多様化し、進化を見せることになる。

ジョージ・ハリスンは66年、ピックアップがハムバッカーのギブソンSGを手にし、8月にリリースされたREVOLVERでは、そのSGを多用した。この時期、ジョージはリッケンバッカを卒業する。その頃から、サウンドの探求が加速し、スタジオ・レコーディングでもより実験的な試みをする様になる。67年、それまでビートルズを強くマネジメントして来た、ブライアン・エプスタインが多量の睡眠薬服用で死亡する。翌年2月には、ビートルズのメンバー4人うち揃ってインド、リシケシのマハリシ・マヘーシのアシュラムへ取り巻きまで引き連れて赴く。以降、四人はライブ演奏を止めて、アルバム制作に集中する。この時期、ジョンもジョージもリッケンバッカは持たなくなる。リッケンバッカを置くことが、ロックンロールからロックへと脱皮を遂げる象徴的なIntiationだった。それからは、ジョンもジョージもリッケンバッカを演奏することは無くなる。

この頃、唯一リッケンバッカが話題になるのは、66年に長年フェフナー・ベース一本槍だったポールが、リッケンバッカ4001ベースを手にしたことだ。左利き仕様の4001ベースは、ボディ、ネック共にメープル材で、スルーネック、ソリッド・ボディのベースだ。ザ・フーのベーシスト故ジョン・エントウィッスルが使用していて、彼のアドバイスがあったとも、言われている。ポールのリッケンバッカ・ベースは、ジョンもジョージもリッケンバッカを持たなくなってから登場したこともあり、ロック・ファンに強烈な印象を残すことになる。

取り分け、67年SGT`PEPPER`S LONELY HEART CLUB BANDとBBCで放映されたMAGICL MYSTERY TOURなど、今日のヴィデオ・クリップの先駆となる映像によって、当初サイケなペイントがなされていたリッケンバッカのベース・ギターは、世界的に知られるところとなる。このリッケンバッカ4001は、ペイント-もともとファイヤー・グローだった-を落として、生成(ナチュラル)な状態で、現在もポールのもとで健在だ。

忘れて欲しくないのは、四人がビートルズとして活動していたこの時期、未だエレクトリック・ギターは、楽器の世界で<きわもの>的な存在だったことだ。エレクトリック・ギターは、ビートルズをはじめとして、若者達がロックと言う音楽を形成する中で次第に、今日の見られる様な普遍的な楽器になって行ったことを、ここで思い起こして欲しい。この時期、この辺の事情は、ロックという音楽と共にもっと力を入れて語って良いことだろう。

良くわたしは言うのだが、今日日本の演歌や歌謡曲のバックで演奏するフルオーケストラ中において、エレクトリック・ギターとエレキ・ベースは、欠くことは出来ない存在になっていることを知らない人はいないだろう。クラシックな交響楽を演奏出来るフル・オーケストラとロック・バンドが共演する試みだって無い分けでは無い。

一頃、エレキ・ギターを手にし、バンドでもやろうとすれば、不良になると言われたことも思い起こしてみらば良い。そんな過去を念頭におかなくとも、60年代にビートルズがエレクトリック・ギターを手にしたことが、如何に大きな音楽的事件だったかお分かり頂けるのではないだろうか。

リッケンバッカ以後

わたしはこれまで見て来た、リッケンバッカ・ギターの一般的評価に、一応納得はしながら、それでは、どうしてそんなギターをジョン・レノンがこともあろうに手にしたのか、ビートルズの音楽とリッケンバッカのギターは、どの様に結び付くのか思って来た。わたしは自分でもリッケンバッカを手にして、確かにギブソンやフェンダー系のギターと比べ、リッケンバッカは癖があり、弾きにくいなど実感した。

そんな実体験を経て、最近そうしたTHE BEATLES` SOUNDで下された評価は、本の出版された1979年頃の見解であること思い至った。1979年と言えば、70年にポール・マッカートニーがビートルズを抜けることを公に発表し、一気にビートルズは解体してしまってから、ほぼ10年が経過した時期だ。この頃、ロックは単なる一部の若者だけの音楽では、なくなっていた。

その頃、ジョン・レノンは度々日本に来ていて、軽井沢ではヨーコや息子と他人の目を気にせず過ごしていた-われわれは、後に知る-。そして、80年12月8日、ジョン・レノンは、ニューヨーク・マンハッタンの自宅マンションの玄関で撃たれ亡くなる。ヨーコと共作したアルバム『ダブル・ファンタジー』をリリースして幾らも経っていなかった。この時期のことなら、記憶している方も多いだろう。その頃にはビートルズの存在を忘れさせる様に、ロックだけではなく様々なポップ・ミュージックが世界に溢れていた。それだから、ジョンの死は一層衝撃的だった。

ビートルズが英国ブームを呼んだ1963年には、ビートルズのギターやアンプを話題にする『ビート・インストルメンタル』と言う雑誌が、立ち上げられたそうだ。その頃すでに、ビートルズの音楽もさることながら、ミュージシャンの使うギターやアンプへの関心があったことが分かった、さすがなことだ。それから、デジタルの時代が到来し、活字本が売れなくなったとは言われながら、未だ日本は雑誌王国だ。何しろ、エレキ・ギターに関する月刊誌が2誌、ヘビ・メタやロウ・ティーン向けのバンド雑誌に、季刊のアコースティック・ギター誌を含めれば、自分のお気に入り音楽を演奏しているギターに就いて書かれた雑誌が揃うのだから。

“Beatles gear”と言う本の存在は、如何にもビートルが歴史のなかの一存在になり、60年代中盤~70年代のロックやポップスが、一応の生成を果たし終え、スタティックな存在になったことの証しの様にも思える。それにしても、こうした内容の濃い本があれば日本で編集・制作された本は、必要無くなるだろうか。

最後に話をTHE BEATLES` SOUNDに戻そう。この本は、ジョン・レノンが使用していたリッケンバッカやその他の楽器に関してだけでなく、ビートルズ楽曲の特徴、編曲や録音の独創性を一般音楽ファンにも分かりやすい解説でまとめられた、他に類のない本なのだ。こちらの本でも、ビートルズがエレクトリック・ギターを自ら演奏しボーカルをとるバンドのスタイルを確立したことにも、触れている。確かに、ビートルズと殆ど同時にベンチャーズやシャドーズもブームになっていた。しかし、彼らはインスト・バンドだった。自ら演奏するエレクトリック・ギターにより、ロックンロールを演るバンドとしてビートルズは注目されたのだ。

ビートルズ-レノン&マッカートニーの二人-は、オリジナル曲で世界の若者をわしずかみにしたことは、今更言うまでも無いだろう。そんな、彼らの使っているギターが、いささかならずマイナーなギターだったこと-指摘-は、思えば不思議な気がするのだ。評価が違っていると言うのとは、違う。THE BEATLES` SOUNDを何度も読み、かつ眺め回したわたしとして、言わしてもらえば、この本の著者や読者であるわたし達は、リッケンバッカを抱えてステージに立っていたビートルズを、遙か後の時代から、彼らより遙かに蓄積された知識をもとに彼ら-60年代の-を評していると言うことなのだ。

リッケンバッカのエレクトリック・ギターに就いては、これまでに何度か触れて来た。一応、わたしは実物ギターがあるので、ここではどんなギターか説明せずに此処まで書いてきたのだ。繰り返しにもなるが、ここでどんなギターか説明しておきたい。

ギター(楽器)として見た、リッケンバッカのエレクトリック・ギターの特性と言うのか、素性と言うことから始めよう。最大の特徴は、材料がメープル(カエデ)を使っていることだろう。ギブソンのレスポール・スタンダードの様にトップにメープルを用いるギターもある。その場合、バックやネックなど大半はマホガニーを材料としている。それに対し、リッケンバッカのエレクトリック・ギターは、ボディー、ネック-指板はローズ・ウッド-ともにメープルのみで作られているのだ。

メープルはマホガニーより更に目が詰んだ、堅い材質の樹木だ。重さはマホガニーと差ほど変わらないが、フェンダーのストラトキャスターやテレキャスターの素材になるアルダーやアッシュに比べ、堅く重い木材だ。

そして、リッケンバッカのギターは、基本的にピックアップが、太巻銅線のシングル・コイルを採用していて、弦振動に対して感度は必ずしも高くない。ボディーの材質、感度の鈍いピックアップが相まって、金属質の「キーン」とした高音で堅い音色と言う、リッケンバッカの特徴的な音色が決まって来る様だ。特に60年代、弦はフラット・ワンウンドが主流だった。その上、コンマ1㎜や更にウルトラ・ライトなゲージの弦は、60年代~70年代初頭、未だ技術的に作れなかったと言われている。

60年代~70年代初頭、ストリングス(弦)のメーカーも、かつては零細なメーカーが幾つもあったのだ。クラシック・ギターのストリングスにナイロンが用いられる様になったのも、戦後になってからだったことも、思い起こそう。プレーヤーによっては、現在もそうした旧来のメーカーのデッド・ストックを好む人がいることは、聞いたことがある。現在、ストリングス専門のメーカーが、品質も安定向上した多彩なゲージを揃えている。

基本的には、リッケンバッカは木材の加工から、ピックアップの組み立てなど、全行程を自社で行っている-ペグ(ドイツのシャーラー製)など細かいパーツは除く-。それでも、過去にはピックアップをデュアルモンド社などに外注して作らせた時期や、塗装・仕上げを外に別注することもあった様だ。

四人がサージャント・ペッパーの派手なミリタリー・ルックで決めてステージに並んだ写真は有名だ。特にポール・マッカートニーが、左利きのリッケンバッカのベースを抱えた姿は、リッケンバッカのベースを一躍有名にした。リッケンバッカのベース・ギターに就いても、簡単に述べておきたい。わたしは4003ベースで、一応音を出す-弾くと言う程のことではないので-。ベース・ギターは、他にもう一本エピフォン製のセミアコ・ベースがあり、一応、二本弾き比べることが出来る。

現在のソリッド・ボディのリッケンバッカ・ベースは、従来型の低音重視のベースだ。6弦、12弦のエレクトリック・ギターが金属質の音質であることから、ベースと合わせリッケンバッカのギターを「ドンシャリ」系と呼ぶことは、評価として当たっていると思う。

以前、楽器量販店の国産を中心とした比較的エコノミーなベース売り場で思ったことがある。現在、主要なベースはフェンダーのジャズ・ベースやプレシジョン・ベースをモデルとしたソリッド・ボディが主流だ。特に印象的なのが、ネックの細さなのだ。細いネックは、誰もが弾きやすいことを考慮した結果だろう。リッケンバッカの6弦、12弦ギターは、ギブソン系のギターに比べ、ネックは細く、フレットも平たく、可成りタイトな指使いを強いられる。この辺にも、特有の弾き難さがある分けだ。

しかし、リッケンバッカのベースとなると、国産の主要なベースのネックに比べて、可成り太めの感触がある。音も粘りがあり太い。唯一、フレットの数が一般的な21となっており、ベースによってメロディー・ラインを演奏する現代では、物足りないものになっているのが、残念だ。

ともかく、ジョン・レノンやジョージ・ハリスン、ポール・マッカートニーのギター出荷表が、現在もリッケンバッカ本社に残され、データ上からも何時生産された楽器か同定出来ることは、ビートルズが如何にエレクトリック・ギター-アンプを含む-の存在を確立した貢献者であったことの証左でもあるだろう。