インド・音楽・逸文-Ⅱ-

新しいインドの音楽に触れる

最新のCD

以前、インドで入手した音楽のCDやカセットを紹介したことがあった。文末を見ると、2013年8月となっている。早いもので、おおよそ三年前のことになる。その後新たに入手した、インドのCDがあるので、紹介したいと思って来た。新年、新しいアルバムを聴いて、触発されることがあり、今回わたしが聴いているインドの音楽に関して語ってみたいと思った。

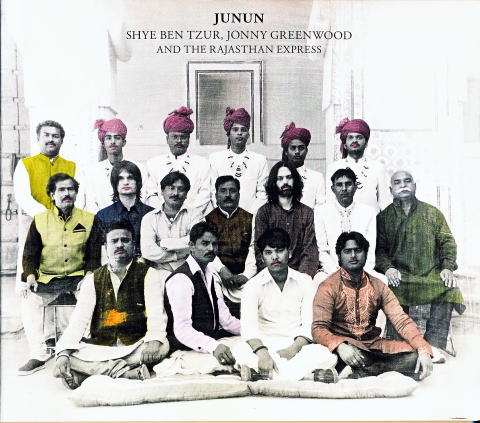

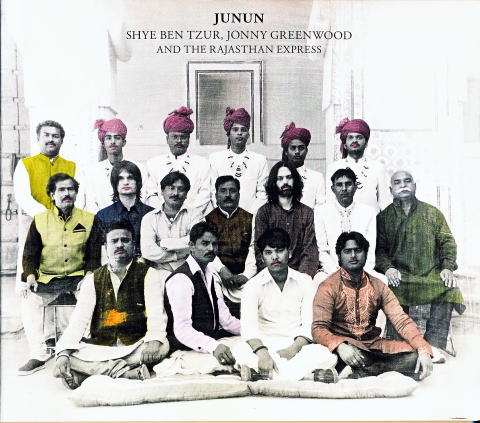

2016年1月、所用の帰り都心の大型CD店を訪れた。その際、久し振りにワールド・ミュージックのコーナーに行った。棚の近くに最新版の特設棚が設置され、ジャケットが古びた写真のCDが置いてある。手に取ってよく見ると、モノクロ写真に一部人工着色をして時代感を出した、凝ったジャケット・デザインだ。写真の中に如何にもインド風な衣装で写っている人が居る。棚の解説文を読むと、インドの音楽家が参加したアルバムとある。タイトルにあるThe Rajasthan Expressと言うのが、インドのミュージシャン達だろうと「ジャケ買い」をして、聴いてみたのだった。わたしがクレジットされたThe Rajasthan Expressの「ラジャスタン」と言う地名に反応したのには、多少の因縁-記憶のある読者もあろう-があるからだ。

そのCD、JUNUN Shye Ben Tzur. Jonny Greenwood And The Rajasthan Express(Nonesuch

7759-79484-7)は、2枚組みアルバムだ。Shye Ben Tzurと言う人は、イヅラエルの音楽家-店の広告にそうあった-アルバム収録曲の作曲・ヴォーカルにギターやフルートの演奏をしている。共作者のジョニー・グリーンウッドは、オールタナティブ系ロック・バンド‘レディオヘッド’のギタリストと知られているそうだ。わたしは両人とも、このCDで初めて知った名前だ。

最初に因縁と言ったが、それは2013年にインドで入手したCDを紹介した際、最初にラジャスタン州ジャイサルメールの旧市街で、流しのもの売りの男性から買ったCDのことから文章を始めたからだ。奇しくも、同じラジャスタン州の音楽に就いて、書くことから始めたのだった。このJUNUNもThe Rajasthan Expressと言う、ラジャスタンのミュージシャンが参加している。

何気なくCDを手に取り、直感的にある種の音楽と関係がある様な予感がした。ジャケットのデザインが、それらしくなければ、最初手に取らなかったかもしれない。こうしたアルバムは、CD・ショップでワールド・ミュージックと言うカテゴリーに分類される。ところが詮索的に聴き出すと、ワールド・ミュージックは、様々な事情が絡んでくる。このアルバムも一種の民族音楽だろうか、どう言う音楽なのか興味を掻き立てられる。わたしはめったにしない「ジャケ買い」をしてしまったが、こうして皆さんに紹介するのだから、良い買い物だったと言うことになるかもしれない。

Shye Ben Tzurに関してCD・ショップの宣伝用広告には「イズラエルのミュージシャン」と言う以外、何も解説されてはいなかった。イズラエルと言えば、思い起こすことがある。2008年インド旅行で、録音地と同じラジャスタン州プシュカールで、ロイヤル・エンフィールド(英国デザインで現在インドで生産されている2サイクルのバイク)にアップ・ハンドルを付けチョッパー風に改造したバイクを見た。インドではチョッパーは珍しく、こんなバイクを見たのは、インド広と言えどこの時が初めて、この先も無かった。そのチョッパーの主は、ロッジとレストランを経営している長髪のインド人兄弟。彼らはエルサレムへ出稼ぎ-一財産作ったのだろうか-そこから帰って、ロッジを始めたと言うことだった。インドにイズラエルからの旅行者が少なく無いことは知っていたが、来る者があれば、行く者もいないではないと言うことだ。

われわれには、イズラエルのミュージシャンがインドを訪れるとは、意外にも思えるかもしれない。イズラエルは、アジア西端に位置してユダヤ教とイスラームが出会い、人種や宗教が入り乱れる荒野(砂漠の様な)の地だ。一方、インドは古くアジアの東と西を繋ぐ心臓の様な国、遠くイズラエルとも地続きの国だ。人体に微細な血管が通る様に二国間には、直に見えなくとも交流がある分けだ。イズラエルの音楽家Shye

Ben Tzurが、わざわざインドまで赴いてアルバムを制作することは、シルクロードの東と西を結ぶ心臓のごとき国-インド-を思い合せれば、無理な出会いとは言えない。地元のミュージシャンと同じ砂漠の音楽を共演することは、特別とは言えないことなのかもしれない。更に、現在人種の混交がつづいている西欧の先進国イギリスのオルタナ系ロック・バンドのギタリストJonny

Greenwoodが参加したことは、如何にも時代を感じさせることだ。何とも、英国人らしく目先が利くと言えないこともない。

それにしても、異なる世界のミュージシャンが、わざわざインド西部ラジャスタン州ジョードプルの館-城砦にある館かもしれない-と言う場所で、地元のミュージシャンとの共演をアルバムにし、日本でそのCDを聴くことは、果たして極東日本の社会や文化情況からどう言うことなのか、分からない。インターネットには様々な世界から投稿がなされ、ネットを通じて何所の国の誰しもがそれを見ることが出来るとしても。ともかく、こう言う音楽とはなんなのか、不思議と言うのか、だた変わったものなのか、考えて見るに値することとも思えるのだ。

JUNUNは二組のCDに、12曲収まっている。歌詞は、ヒンディー語とヘブル語(多分)の二つで唄われている。タイトル曲で最初に唄われるJUNUNは、カッコしてMadnees

of Loveと英名と英訳が附してあり、下部にヒンディー語の歌詞がわざわざナガリー文字で印刷されている。付属しているライナー・ノートには、参加ミュージシャンと思しきインド系人のカラー・ポートレイトと共に、収録曲の作詞・作曲者、また伝統的なスーフィに関わる曲はTraditional

Sufiと記されている。

ヒンディー語の歌詞の場合、英訳とナガリー文字(ヒンディー語の母字名)が、ヘブル語の場合は英訳とヘブル-最も、イズラエルなら多分ヘブル語と判断しただけだが-が並記されている。他には、参加ミュージシャンの名前と担当した楽器が、ジャケットの側にスタッフの名前と共にクレジットされているだけだ。申し述べた様にShye

Ben Tzurは、作曲・唄・演奏。Jonny Greenwoodは、ギター、ベース・ギター、ドラム、コンピュータ機材、他にOndes Martenotを担当しているとある。このOndes

Martenotとは、フランス生まれの小型電子鍵盤楽器で、オリヴィエ・メシアンを始め、武満徹と言う現代音楽曲で良く用いられている。Jonny

Greenwoodは、レジオヘッドでパフォーマンスする際も、良くこの楽器を演奏するらしい。

なお、わたしが前にテレビの音楽番組で現代音楽の演奏でオンド・マルトノを目撃したことがある。音色もあわせて、小型パイプオルガンの鍵盤部とストップだけで、パイプを電子化した様な印象を持った。調度インドで良く使われるハルモニュームの電子バージョンと言えないこともない感じた。こうした楽器をギタリストが持ち出すのは、レッドツェッペリンのギター奏者ジミー・ページが、かつてテルミンを持ち出した如く、英国のオルタナ・バンドのギタリストらしい、英国ミュージシャンの伝統かもしれない。

ラジャスタンのミュージシャンによるThe Rajasthan Expressと言うバンドの名は、ここで初めて聞いた。インド西部ラジャスタン州のミュージシャンを集めたので、取りあえず付けた名前かもしれない。彼らはインド・スタイルの吹奏バンドだ。トランペットが二本、チューバも二本、トロンボーンが一本で構成されている。それにQawwali-とライナーに表記されているが、多分、歌謡のスタイルだろう-

のボーカルとコーラスの担当者、ハルモニューム、Dholak、パーカッションとしてKhartal Bhapang Manjeera Nagaraと言ったインド音楽に用いられる楽器と奏者名-インド人-がクレジットされている。

インド式吹奏バンドと言えば、現地では結婚式のパレードで見かけるものだ。インドでは、西洋式の吹奏楽器にインド音楽で用いられるリード式吹奏楽器のシャーナイやナガスラームが、他の吹奏楽器をリードして演奏することがある。このJUNUNでは、インド式リード楽器は参加せず、トランペットが演奏をリードする。

そう言えば、シャーナイやナガスラーム-共に、リード式吹奏楽器-が用いられるのは、普通は南インドが主流なのかもしれない。わたしの経験では、マハバリプラムで目撃した時、ナガスラームが二本で、町を練り歩き、結婚式が行われることを知らせていた。また、ゴアで結婚式のバンド演奏を目撃した時には、シャーナイ、ナガスラームが楽隊の先頭で演奏し、インド風と言うより、何故かポルトガル風と思った。シャーナイやナガスラームの異国情緒を誘う音色から、ポルトガルらしく思えたのかもしれない。日本の安土・桃山時代の南蛮屏風にシャーナイの様な楽器を吹く異人を見た様にも思うのだが… 。そんなイメージが、先行していたのだろう。

インドでこうした吹奏楽が、いつ頃始まったのか分からない。英国統治時代かとも思うが、演奏されている音楽の雰囲気から、思いの外古くからある様な気がする。例えば、吹奏軍楽隊の起源はオスマーン・トルコとされているが、インドの特に北西部及びデカン地方は、トルコ系民族の影響が大きい。もっとも一々起源を尋ねたり、証明することは出来ない。西・北インドにオスマーン・トルコやペルシャの要素が融合している印象は強いと言うことでもある。

ライナーに見えるQawwaliとは「伝統的スーフィー」との関わりからも、神(アラー)への賛歌の一スタイルと思うが、この地域の歌唱のスタイルを指した名称なのかもしれない。インド音楽的に細かく専門的みれば、様々な歌唱様式とその歌い方にも種々のスタイルがある様だ。こうした専門的な考察、及び各インド楽器に就いての解説は、前にも申し上げたが、良く分からないので詮索しないことにする。

それでは、このCDは、インドの音楽なのだろうか、それともイズラエルの音楽なのか。どちらでもあるからワールド・ミュージックに分類されたのだろうか。わたしの印象では、正しくラジャスタンの音楽ではないか、と思った。

そう思ったのには、理由がある。クレジットの末に、アルバム・プロジェクトの後援者-Patron-として、Jodhpur 、Marwar家のMaharaja Gaj Singh Ⅱとあったからなのだ。

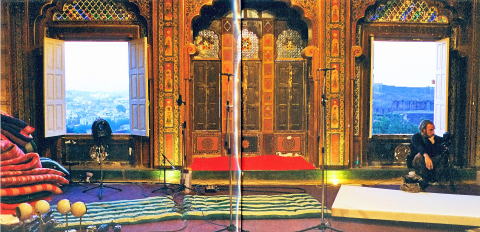

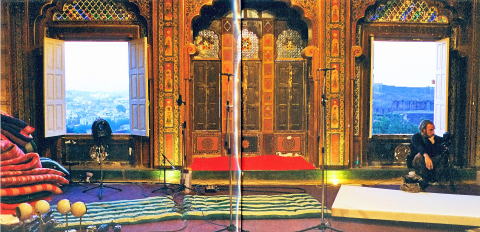

アルバムには、なかなか綺麗に作られたライナー・ノートが付属していて、そのある項には、ラジャスタンらしいミニアチュール装飾が施された居室と、開かれた窓から城の城壁らしいシルエットと城下に広がる民家が写った写真が、見開きで印刷されている。写真の居室には、音楽家こそ写っていないが、床に座る際のマットと録音機材、数本のマイクがスタンドにセットされ、ギター・エフェクターも幾つか見ることが出来き、この部屋で演奏し、それを録音したことが分かる。

また、多分その部屋でだろう、Jonny Greenwoodがレスポールを弾く写真も挿入されている。そこでは、床にマットをひき、ミュージシャン全員胡座をかいて座りながら演奏した様子も分かる。邦楽でも演奏者は正座をして演奏する。それが、洋楽器を演奏する場合、椅子に座るか立って行う。邦楽器でも現代のステージは-例えば、武満徹作ノベンバー・ステップスにおける琵琶の演奏で-羽織・袴を着用し、椅子に腰掛けて行う。インドでも日本と同じで、現代的な生活は、椅子やベッドが普及している。しかし、床に膝を折って座るのが、現在でも伝統的な所作として正式な場では行われる。インドでも伝統楽器を演奏する場合、床に胡座をかいて座って行う。

それらのことからも、正しくジョードプルの城砦にある居室で、伝統的なインド・スタイルにより、このアルバムが録音されたことが分かるのだ。

JUNUNのなかには、音楽の始まる前に鳥のさえずる音のみ録音されているトラックもある。わたしもインドの音環境が高密度だったことを思い起こした。そう言えば、ラジャスタンでは孔雀が普通に-野生状態で-見られるのだった。またインドでは良くあることだが、時に雀が部屋に入って来たりする。そう言うことも意識してだろう、アルバムにはThere Are Birds in the Echo Chamberと言う、居室から外の鳥の囀りだけを録音したトラックがあるのだ。

インドの多様な音楽

話は前後するが、インド西部ラジャスタン州とは、ラージプート(武将)の土地と言われて来た。インド史は詮索すると何世紀にも渉って歴史をさかのぼらざるを得なくなる。多言語なインドでは、ことばが変われば土地も変わる。ここでは単純化して言わしてもらえば、ラジャスタン州だけでも、地域毎に王侯の宮廷があり、王都には城砦が築かれて来た。近代的な国家とは別に、現在でも、それぞれ地域ごとに小王国の名残がある。

Jodhpur Mandoreと城砦からの眺め

城砦Meherngarhの眼下に広がるジョードプルも、その古くからの城砦都市の一つとして良く知られている。市街からやや離れた場所には、1944年、英国の建築家Henry Ranchester設計のマハーラージャの宮殿Umaid Bhawan Palace&Museumがあり、豪華なホテルも併設されていて、TVでも紹介されたことがあるのだ。北に8㎞には、かつてマルワールの首都だった地Mandorが、そこには庭園の中に寺院の様な墓廟が残されている。

ジョードプルの城砦は、見るからに戦闘用要塞に見える城だ。ラジャスタンでは最も観光客が訪れるジャイプールは、周囲を城壁で囲み、中心部に宮廷やそれに付随して天文観測所や後宮を配し、更にグリッド条に計画された都市がある。また、同じ城砦と言っても、ジャイサルメールの城砦は、内部に複数の寺院や小市街もあり、都市を取り込んだ趣があるところもある。

それらに対して、ジョードプルの城砦は、訪れる際の遠巻きからの眺め、城内の遺構からして、戦闘用要塞が第一目的であったもとが顕著な城だ。ラジャスタンの自然地形に見られる、テーブル・マウンテンの頂部を利用し、攻めるに難い高く聳える城郭を築いている。城砦内は17世紀から19世紀まで増築が重ねられ、現在に至っていると言う。

ジョードプルは、インド西部のラジャスタン州の西部の都市で、現在もMehrangarh Fortと、その城下に広がる淡い青に輝く-漆喰にラピス・ラズリが混ぜ込まれているとか-街区で知られる地方都市だ。もともとMarwar家の故地として、古く交通の要衝として交易で繁栄した町と言うことだ。

前にこの地域を紹介した際に書いた様に、ジョッパーズと言う名前の裾がタイトに締まり、腰回りのゆったりした乗馬ズボンは、この町の名前から由来したものと言われている。この土地から出た、やり手で知られるマルワーリー商人-調度日本中世の近江商人を思わせないでもない。現代でもインド財界人にはかつてのマルワーリーの末裔がいる-の商業活動の繁栄から広がったものだろう。

わたしはジョードプルに80年代末、一度滞在したことがある。その時、城下の雑踏する町を徒歩で抜け、城砦の正門まで歩いた。城砦Mehrangarh Fortは、一部が博物館になっていて見学可能だ。堅固な城門の傍らには、城落の際サティー(殉死)をした婦人の手形が、鮮やかに赤く聖別され残されている。それは今でも生々しく、城門の無機質な堅固さと、不釣り合いなコントラストを感じさせる。

内部の博物館スペースには、刀剣や槍、楯など、古びた武具が展示されている。城砦内の広間は、ミニアチュール風の絵画や金銀泊、ステンドグラスで装飾された室内もあり、見学することが出来る。わたしが訪れた時は、他に見学者も居らず人気が無く「兵どもの夢のあと」と言う趣で、華麗にして武張った城が、何とも寂しい印象だった。城砦の窓から眼下に町を見下ろすと、目の前をコンドルと思しき大きな鳥が、悠々と滑空するのだった。また、城壁を背に休んでいると、城内に植わった木からリスが数匹地面へ降り、齧歯類らしい鳴き声を上げながら人気のない中庭を駈け回わっていた。

2008年、久々にわたしはラジャスタン州を訪れた。日本からデリーに到着すると、先ずチャンディーガルへ向かい、そこから列車でBikanerへ西行し、そこからラジャスタン州Jaisalmer,

Pushkarと周遊した。その際、ジャイサルメールからプシュカールへ向かうバスで、ジョードプルの新市街を通過した。30年ぶりに通過するジョードプルの市街は、かつてわたしが訪れた際の田舎町から、何所にでもある地方の商工業都市らしい町並みを見せて、古しえの城下町と言う面影は何所にも無かった。

バスの窓から見ただけでは、在り来たりの地方都市と変わらなかった。バスは中央バス・スタンドで停車し、大半の乗客が入れ替わった。城砦を望もうとバスから降り、周囲を見回してみた。そんな様子を見たインド人の乗客が、城砦は、バス停からでは「望めない」と言う。わたしは城砦の方角だけ確認し、満足せざるを得なかった。

その旅でジャイサルメールに滞在した折、土地の楽士が録音したCDを入手したことは既に述べた。帰国後のある日のこと、そのCDを聴こうとCDプレーヤーに挿入したが、一向に再生されない。何度やってもノイズは愚か、音楽も何も再生されない。帰国してから再生したのは、精々10回程だ。データ(収録音楽)は、砂漠の蜃気楼の如く、忽然と消滅してしまった。

そのCDで初めて聴いた地元の楽士による楽音は、それまでラジャスタンの音楽に就いて、わたしが勝手に抱いていたイメージ-情熱的な-とまるで異なる、もの悲しい楽音なのには、驚くと同時に心を動かされた。そのCDを聴くまで、わたしのインドの民衆音楽のイメージは、インド映画の音楽にある様なハイトーンなどこまでも陽性なイメージだったのだ。そのCDは10回程も再生しただろうか、ある時、再生してもデータは忽然と消え、聴くことが出来なくなった。楽音を思い起こし、それも不思議と思えなかった。

JUNUNは、インド式吹奏バンドをフューチャし、しばしば民衆音楽で出会う活きの良い歌唱を聴くことが出来る。JUNUN収録の歌は、確かに映画音楽や歌謡曲で聴かれるインド的な高音で唱われ、その張りのある高音は、確かにインド的な情熱すら感じさせる。わたしの想定していたラジャスタンの民衆的音楽のイメージから、外れない感覚だ。しかし、そのパセティックなまでの神への思い情熱は、蜃気楼の如く消えたあのCDの楽音にあった、哀しみに通じている様にも思えるのだった。

わたし達は、インド音楽に就いてどの様にイメージしているのだろう。何度も申し述べた様に、多くの方々はラヴィ・シャンカールに代表される様なシタールとタブラにより演奏される、ラーガをイメージしてはいないだろうか。わたしもかつては、そうだった。曲の最初、シタールの金属弦によるハルモニクスが始まりを宣言し、緩やかに曲が開始される。ややあって、さりげなくタブラリズムを取り始める。曲が高まるに従い、シタールとタブラは、蔦が絡み合う様に複雑な掛け合いをして、ますます高まり、頂点でそれぞれ神業的独奏をして見せる。如何にもインド的な神秘すら感じさせる。正にインド古典音楽の雰囲気だ。

ラヴィ・シャンカールのシタールは、確かにインド音楽の正統だ。しかし、ラヴィ・シャンカールのシタール演奏は、あくまで北インドの古典音楽で、恐らくムガル王朝期に完成された、正統派インド音楽と言うことになる。それはインド各地方で土地の音楽として、民俗音楽的に採集される、民衆音楽とは分けが違う。各地の民衆にとっての音楽は、ラヴィ・シャンカールによるシタール演奏とは異なる音楽なのだ。

ビートルズのジョージ・ハリスンが、かつてインド音楽に傾倒し度々インドを訪れ、インドのミュージシャン達とも交流した。世界的に良く知られている『ノールウエイの森』の有名なシタールによるリフは、ヴァラナシやリシケシのチョウク(路地)を歩いていれば、現在でも地元の楽器店から生演奏が聞こえて来る。ビートルズは、われわれにもインド音楽を広めるに大きな影響・貢献をしている。しかし、これも欧米経由のインド感覚だった。

デリーで経験したこと

インドの音楽と言うと、前にも書いたが、わたしには忘れられない経験がある。1980年代末、ニュー・デリーのメイン・バザール-パハルガンジ-に滞在した時のことだ。メイン・バザール、またの名パハル・ガンジは、ニューデリー駅の正面、道路を渡り、真っ直ぐ200メートル程行くと二手に分かれる。商店街を右方に更に直進するれば、両側ホテルとレストラン・食堂が集まる界隈になる。更に商店が続き、突付きに行けばコンノート・プレイスへの道路。T字路を左側に行けば、八百屋と郵便局、そのまま行くと先のコンノート・プレースへの道路に出る。T字の右手I部に曲がれば、比較的大きなホテルのある一角と映画館、その先はインド住民の界隈が続く。オールド・デリーとニューデリーの中心コンノート・プレースを繋ぐデリーの山の手的地区-下町と言えば、ジャーミ・マスジッドからチャンドニ・チョーク界隈の路地だろう-が、パハル・ガンジだ。

上 オールド・デリー、チャンドニ・チョーク 下 ニューデリーとコンノートのビル群

1980年代末、デリーからラジャスタン州プシュカールに行き、ヴィザ更新の必要上、再びデリーへ戻らざるを得ず、予期せぬ長期滞在をすることになった。

初めデリーからプシュカールへ赴いたのには、デリー滞在時に酷暑期を迎え都会の暑さが耐え難かったからだった。プシュカールで幾らか涼を得る滞在をし、そのまま近郊のアジメールでヴィザの更新が可能だと聞いて試みた。結果はデリーへ戻らざるを得ず、再び酷暑にあえぐ都会へ戻った。同じ旅で二度デリー滞在を経験した。デリーを日本の都市で言えば、東京に似ていると思った。住民は押しが強くない分、関係も淡泊なのだ。それで言うと、しかめ面でおつりを投げてよこす様な、ちょっと癖のある町の人々なのがカルカッタで、大阪と言った趣だ。都会人のカルカッタ住人は、余程顔見知りにならなければ、笑顔で挨拶をすることも無い。お互い顔見知りになれば、10年間を置いて訪れる旅行者の顔も忘れない。

酷暑の時季、われわれ旅行者だけでなく、地元のインド人にも暑さは尋常じゃなく、町民は屋上やストリートにまでベッドを出して就寝していた。ホテルマンは屋上を自由に使って寝てよいと言ってくれた。観光客で持って居る界隈にも関わらず、この時季観光客は激減し、町の人々は旅行者向きのビジネスライクな顔から、よそ行きでない我が町の生活を、満喫している様に見えた。

ある日、メイン・バザールの奥、外国人旅行者向きのホテルやレストランが密集する界隈の路上に櫓が組まれた。日が暮れると、櫓の上で中年の男性歌手がシタールやタブラなどインド楽器にドラムスやブラスまで従え、それまで聴いたことのない小節の利いた謡いまわしで、威勢良く歌う、一夜限りの歌謡の夕べが催されたのだった。後に、その様子は、日本の夏期、関西各地で催される盆踊りにおける河内音頭に酷似した雰囲気に思えた。酷暑の時季、パハルガンジ界隈の住民の涼を得る催しなのだ。わたしは何度かのインド体験でホーリーやシヴァラートリなど、大きな祭りに遭遇している。しかし、パハルガンジで出会った一夜は、インドの祭り見られる神々しさや群衆の発する爆発的なエネルギーとは違う、リラックスした雰囲気があった。それは同じ界隈に住む仲間同士のと言うのか、家族的な親密さが漂う、調度イタリア映画の巨匠フィデリコ・フェリーニがノスタルジックに描くイタリア片田舎の祝祭にも似ていた。

日に二~三度は必ず行く、行きつけのレストランは、席に着くとウエイター氏が注文を聞きに来てそのまましばしおしゃべりをして行く。注文を持って席に来ると、腰掛けまた一頻りおしゃべりをして、なかなかこちらの席から離れないのだった。ある時、店先のラッシーを作る調理台の上で、始終ヒンディー歌謡を鳴らしていたラジカセに、日本人旅行者の青年が、買ったばかりのカセットを入れて欲しいと持って来た。客から言われ仕方なく、店の主人がカセットを入れ替えると、如何にも古典的なシタールの演奏が流れた。太り気味で温厚な主人は、しばらくすると顔をしかめてカセットを取り出し、それを日本人旅行者に投げ返し、もとのヒンディー歌謡のカセットを入れると、わたしに顔を向け、にこりと微笑んだ。後で店の主人から、そのカセットが人気を博しているインド映画のサントラだと聞かされた。わたしも同じ物を近所のカセット屋で買った。それがわたしが初めて買った、インドの音楽だった。以来、インドの庶民が好んで聴く音楽に関心を持って今日に及んでいる。

メイン・バザール パハル・ガンジの食堂

近年、ヒンディー映画で挿入の音楽を始めダンスが知られ、古典音楽ばかりがインドの音楽ではないことも、分かって来た。現地で聴かれる「歌謡曲」も、聴き憶えがある様になったのではないだろうか。町のインド・レストランで、独特と言うのか、それらしいインド歌謡を聴いたことのある方も多いはずだ。

民衆の好むインド歌謡は、女性歌手が高音で歌いまくり、男性歌手は渋い声ながらこれまた浪々と唄いまくる、わたし達も民謡や演歌で聴き憶えのある「小節系」歌謡だ。初めてインドを訪れて、現地でインド歌謡を聴いた時の記憶がある。女性歌手の甲高いトーンを耳にし、どうしても良い感じがしなかった。

カルカッタに到着早々、ドルガー・プジャーがあり、町のあちこちに女神を祀る祭壇が設けられた。インド歌謡の甲高いトーンが、祭壇に祀られたケバくグロテスクなドルガー女神の声に思えて、とても聴くに堪えないと思ったものだ。それがどうだろう、今ではあの甲高いトーンが、すっかり快感に変わってしまった。また、インド女性独特のケバさが美しいと思えるまでになっているのだ。

JUNUNでは、インド的な女性歌手の熱唱も収録されている。神への帰依を謳う曲だ。また、インドらしくイスラームとヒンドゥーの融和を思わせる曲などもある。Traditional Sufiとクレジットされ、イスラーム神秘主義者(スーフィー)の神-アッラー-への賛歌がもとになった曲も収録されている。ヒンドゥー教のインドにあってイスラームの神秘主義が出て来るのは、奇異に思う向きもあるかもしれない。しかし、古くはアーリア人の東征があったインドだ。その後も、トルコ系民族の流入が長くつづいた。1946年独立を果たし、インドの首都となった近代都市ニューデリーは、もともとムガル朝の王都シャー・ジャハナバード-シャー・ジャハーンの都-と言う、トルコ・ペルシャからの制服王朝が開いた都だった。

デリー郊外には今もQutb Minarを始め、イスラム聖者の墓廟や遺跡が数多く残っている。また、オールド・デリーは、現在もイスラームが濃厚な町でもある。デリーを拓いたムガル朝歴代の王様は、もともとペルシャ帝国の血統であることを誇りにしていた。ペルシャ帝国の支配地域は、後のオスマン・トルコからイラン、中央アジアを経るアジアの平原部全土に多大の文化的な影響を及ぼした。そうした西の文化がインドに集まり、東のシルク・ロードに繋いだことは、以前申し述べた。

ムガル朝の文化はシャー・ジャハーンの都(デリー)だけでなく、デカンのオーランガバッドやハイダラーバッドにイスラームの文化が開花する。それら王宮には、イスラームの宗教者も多数招かれ、それとともにスーフィズムも盛んになる。デリー周辺の各所にスーフィーらの庵も形成された。王侯も代が替わり、インドへの土着が進み、ムガル帝国は次第にインド化が進んだ。それと共に、スーフィーとヒンドゥー神秘主義者の交流も盛んになされる。ムガル朝期は、イスラム、ヒンドゥー双方の秘教主義が入り交じって行ったと言われている。

一方、独立を重んじるラジャスタンの諸侯は、武人として戦を経験し、そこからヒンドゥーの神への熱烈な信仰へ向かい、やがてそれがタントリズムやバクティー-神への熱烈な帰依-と言う、神秘主義的な信仰形態を形成して行くことになる。諸侯は、各地に寺院を建立し、ヒンドゥーの神への熱烈な帰依を示した。そうしたラージプートの武人は、神と共にあることにより、戦においては死をも恐れることなく、憤死を受け入れた。殿様達だけではなかった、后や腰元らも落城の際には従容として殉死(サティー)を選び、火炎に身を投じた。城砦を訪れれば、歴史の悲話として今も伝えられている。そうした、ラージプートの神へのパセティックな性行を支えていたのが、ヒンドゥーの神々への強い信仰心-バクティー-だった。

イスラーム世界は、音楽が高度に発達していた。ムガル朝でも、その伝統は引き継がれた。ヒンドゥー教徒だった楽聖ターンセンは、ムガル帝の宮廷に召され、イスラームへ改宗を促されるがそれを拒否する。ムガル帝はその音楽を嘉し、ヒンドゥー教徒であることを許したとされている。

インドの音楽もシルクロードを行き来する人や物と共に、様々な地域の人-中には楽士がいたであろう-の交流から、相互に影響し発展したはずだ。中央アジアからインド亜大陸にかけて音楽や楽器が共通するのは、特別なことではないだろう。

パハル・ガンジで馴染みの人達

現在、ラジャスタンの各地の城砦や王宮は、博物館として観光客を集めている。以前、ウダイプールで、偶然寺院に足を踏み入れたことがあった。一人礼拝室にいたのは、僧侶だろうか、服装が普通だったので寺男氏かもしれない。その男性は、礼拝堂に座る様促すと、太鼓を両手に持ったばちでどかどか叩き出した。礼拝者が来たことを告げ、神様を奥から呼び出す合図であった。楽器演奏(音楽)が先にあって、それが礼拝に用いられるのか、神への賛歌や礼拝の奏楽がわれわれの知るインド音楽になったのか、どちらが先か分からない、渾然と発展したのだろう。

インド・テイストの音楽

欧米のミュージシャンがインドの音楽に刺激され、インド的テイストを採り入れたアルたバムが何枚か手元にある。それを紹介しておこう。

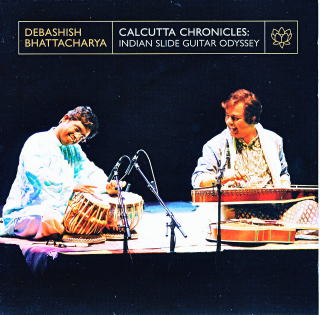

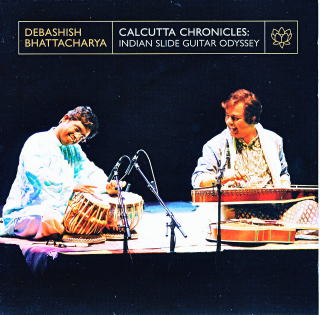

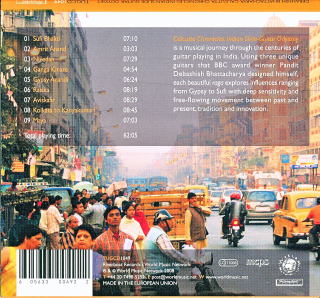

Debashish Bhattachariya CALCUTTA CHRONICLES:Indian Slide Guitar Odyssey(RICE WNR 772)は、アコースティック・ギターを膝に乗せてラップ・スティールの様に演奏するインド音楽家による連作だ。

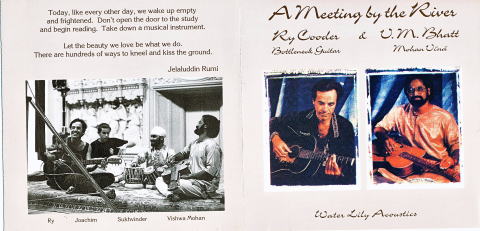

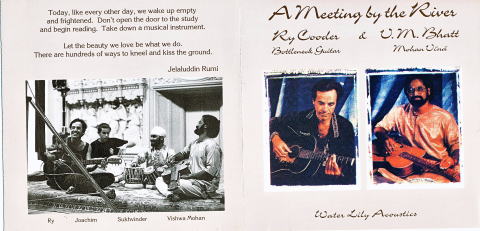

ラップ・スティールの様にアコースティック・ギターをスライド奏法で演奏したアルバムと言えば、アメリカのマルチ・ギタリストRy CooderがインドのVishwa

Mohan Bhattらと共演したA Meeting by the River(WAL-CS-29)が知られている。どちらもタブラが入ってインド音楽のセッション・スタイルの演奏だ。聴き慣れない人が、何の情報もなしに聴いたら、伝統的なインド音楽だと言われても分からないだろう。D.BhattachariyaもVishwa

Mohan Bhattも古典インド音楽の素養をもとにして、スライド奏法を行っている音楽家-パンディットの称号も与えられている-。

ところで、A Meeting by the Riverは、ハワイのミュージシャンGabby Pahinuiに捧げられている。インドの音を語るなかで、ギター(弦楽器)を介してハワイイと言うわれわれに馴染みの地名が出て来たので、触れておきたいことがある。アコースティック・ギターのスライド奏法がインドに入って来たのは何と「1920年頃、伝説的なハワイのミュージシャン、タオ・モエがカルカッタを訪れた」時とCALCUTTA

CHRONICLESライナーの解説にあった。

A Meeting by the River、CALCUTTA CHRONICLES共に、ジャケットの写真で見る限りインド人演奏家は、ギター風の楽器を膝に乗せて演奏している。A Meeting by the Riverの Bhattは、ジャケット裏の写真から、アコースティック・ギターに近い厚みのボディに、やはりギターに近いネックにシタール様のフレットを付けて使用している。ギターのもとは、ハワイアンで演奏するラップ・スティールの様でもある。

一方、バタチャルヤは、ライナー・ノートによれば1997年にギターにドローン(シタールやビーナでは胴とヘッドに瓢箪を細工した共鳴器が付く)を付け、スライド奏法で演奏し始めたそうだ。現在、演奏会では、一弦のスライド・ウクレレを含む3台のギターを駆使していると言う。ジャケット写真では、真横から二本見ることが出来る。二本とも通常のアコースティック・ギターより幾分厚みこそないが、ボディとネックの付け根=ヒールの先までボディが来ていることが分かる。本人が特注した楽器であろう。二人ともギターを、抱えて弾くのではないことも分かる。

近年のワールド・ミュージックの流れで、ハワイのレジェンドなミュージシャンの名前が語られ、その流れを汲むBob BrozmanやBen Harperと言ったギタリストが、日本でもコンサートをしている。わたしはハワイイの音楽は明るくない。ギターに就いて、楽器業界誌の編集をしていたことから聞き及んだ範囲でお話ししておきたい。

ラップ・スティール風に膝に乗せて演奏するギターが出来たのは、20世紀初頭のアメリカでハワイイ音楽の流行があった時と言われている。アメリカ人の南方(島)憧憬の一種なのかもしれないが、恐らく、ダンス音楽として注目されたのではないかと思う。もともとハワイイには、ダンスも音楽も土着のものがあった。ダンスは娯楽と言うだけではなく、人間の深い欲求として日常に不可欠なものなのだ。

当然、ダンスには、音楽が必要になる。最も、それを人の雑踏するホールで行うには、電気楽器やPAのない時代なので、スライド奏法をしても、大きな音の出るギターが必要とされた。そこから、1916年頃、ロサンゼルスでドイツ系の楽器制作者ハーマン・ワイゼンボーン(H.Weissenborn)と言うクラフトマンが、胴とネックを一体にし、ネックまで空洞化し、ボディ全体を共鳴させ、音の大きく出るアコースティック・スライド・ギターを考案した。こうして作られたギターが、今日のラップ・スティールの原型になった。ワイゼンボーンと言えば、アコースティック・ラップスティール・ギターの原型と言うだけでなく、近年、代名詞にさえなっている。

A Meeting by the River(WAL-CS-29)

ワイゼンボーン制作のラップスティールは、堅く乾いて音の響きが良い性質で、適度に油分があり木目も出やすいハワイイ産のコア材が用いられている。胴体は通常のギターとは異なる、独特な錐紡型状をなしている。ネックと胴は一体にされ、ネック内部を空洞にして、胴とネック全体を空洞として、大きく共鳴させる。また、指板はスライド奏法向きに、フレットは打たれておらず、フレットの位置に、指板とは種類の異なる木材が象眼されているそうだ。

エレクトリック・ギターの起源とされる電気式ラップ・スティール・ギターと言えば、Ricknbacherが知られている。リッケンバッカーの創業者も、ワイゼンボーンも共にドイツ系移民のクラフトマンだった。

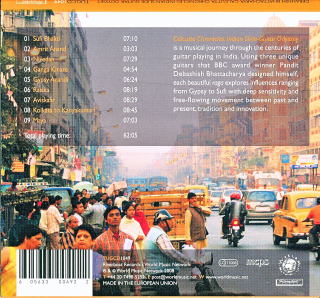

CALCUTTA CHRONICLESは、ワールド・ミュージックのコーナーで見て、タイトルにカルカッタの名がある。そして、ジャケットに使用されている、雑踏するカルカッタ街頭の写真に惹かれ、聴いてみようと思ったのだ。D.Bhattachariyaに就いては、以前A新聞の新譜紹介で、P・バラカン氏が紹介していた。D.Bhattachariyaは、欧米をはじめ日本でも何度かコンサート・ツアーなど行い、既に知られていると言う。欧米で知られているのは、インド系出身者のコミュニティーが多くあるからだろう。バラカン氏は、紙面でアルバムの紹介をする際、よくワールド・ミュージック系の音楽を採り上げるので、わたしは注目しているのだ。

A Meeting by the RiverもCALCUTTA CHRONICLESも、シタールから発展したスライド・ギターに依って、インド音楽の古典的スタイルを踏襲した、インドの現代音楽と言える演奏だ。

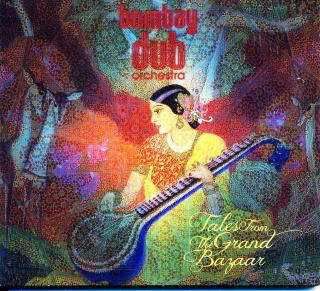

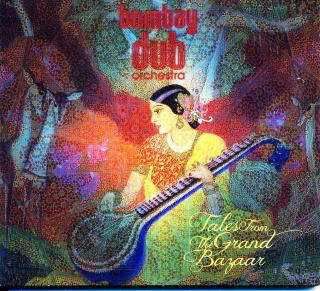

他にアジアの交流を絵に描いた様なアルバムがあるので、この一枚だけ簡単に紹介させて頂こう。それは、2013年リリースされたBombay Dub

Orchestra Tales from The Grand Bazaar(six degrees 657036120228) だ。Bombay

Dub Orchestraと言うのは、UK出身者二人によるユニットで、ボンベイ、デリーを始めインドやイスタンブールアメリカや英国、このアルバムではジャマイカ・キングストン在住の(?)のミュージシャンの演奏を融合し、アジア(インド)テイストなアンビエントambient-現代では、何故か形容詞的に用いる-ambienceで「環境」と言う意味、環境音楽となればブライアン・イーノが有名だ-な音楽を作っている。

このアルバムの中身は、音楽でシルクロードを旅する風に出来上がっている。アンビエントなアルバムと言う分けなのだろう。如何にもと言った情景描写的で、オリエンタリズムを盛り上げる。ところで、デリーやボンベイのミュージシャンがシタールやサーランギを演奏することは分かるとして、ロサンジェルスのミュージシャンがタブラで、ロンドンやジャマイカのキングストンのミュージシャンは西洋の楽器で参加しているのは、どういうことなのか。アジアから遠い世界のミュージシャンでも、オリエンタルな音楽への関心が高いと言うことなのだろうか。

70年代~80年代、日本では、シルクロード・ブームがあった。音楽でもシンサイザーを駆使して作曲・演奏する、アーティスト喜多郎-最近どうしているのだろう-が、活躍していたことを思いだしたのだった。

*

最近聴いているインドの音楽に就いて、紹介してみた。今回、仮に「音楽」と言っておいたが、より適切なことばがないか迷った。「ミュージック」とカタカナにしようかとも思ったが、取りあえず音楽として置いた。現在、わたし達の周囲に音楽は、溢れかえっている。そして、殆どの場合、鑑賞する目的で音楽を聴いている分けでは無い。そこから、その時、流通している音楽から外れると、インド音楽を始め、別な世界の音楽は、聴く機会は限られてしまう。それでも近年、インドをはじめアジアの音楽は、ワールド・ミュージックと言うジャンルでCD化される様になった。しかしながら、同じ音楽をインドやアジアの国々の地元の人々が聴いているかと言えば、聴いてはいない。ワールド・ミュージックは、日本や欧米向きの音楽だ。聴いて愉しめたら、それなりに良い出会いをしたと思い満足するだけになる。現地の人が聴いている音楽を聴く機会がないのは、仕方がない。やはり、向こうの世界へ行ってみなければ、分からないのだろうか。

以前、邦楽とはどんな音楽か聴いて見たく思ったことがある。わたし達は、江戸時代の俳人松尾芭蕉の句でも一つ二つは知っている。浮世絵や歌舞伎、能でも、それがどんなものか、おおよそのイメージは持っている。そうした常識に比べ、それが近代以前の日本音楽となると、専門家や歌舞伎研究家の様な人でなけれな殆ど聴く機会が無いと言うのも、奇妙だと思った。

楽器業界誌の編集を仕事にしている時のこと、以前から書棚に眠っていた文庫本、服部龍太郎著『日本音楽史 伝統音楽の系譜』(1974年 社会思想社 現代教養文庫)を通勤の車中で読んだ。日本音楽史と言えば、吉川英士氏の著作があることは、知っていた。しかし、吉川氏の本は大著だ、手軽には読めない。『日本音楽史 伝統音楽の系譜』は、容易く日本の音楽史を辿ることが出来ると思ったのだった。

読み出して「古楽」「雅楽」「声明」「能楽」と、100ページ程読み進んだまでは、良かった。続く「三味線」「義太夫」「箏曲と地唄」「一中と河東」「常磐津」「富本と清元」と読み進ん来て、常磐津の初代が誰で、それを誰それが引き継いだと言う様な、演奏者の人物にをたどる記述がつづいた。確かに日本音楽の「歴史」ではあろうが、幾らそれに就いて文章を辿っても、常磐津や清元の音楽そのものを聴いてみなければ、音楽そのものを知ったことにはならない。どんなジャンルの音楽でも、演奏され音にならななければ、聴くことは出来ない。譜面を見れば、どんな音楽か分かると言うのは、特殊な才能だ。楽音は、見たり触れたりは出来ない。われわれにとって、聴くことが音楽に出会う唯一と言って良い。一中節や河東節、常磐津、富本や清元がどんな音楽なのか、知るには先ず聴かなければならない。ことば(文章)で幾ら説明されても、聴いたことの無い者には、雲を掴む様な話なのだ。

わたし達が日常抱く音楽のイメージは、精々クラシックとジャズとロック、歌謡曲の違い程度しかない。日本の音楽と言っても、明治時代以後、西洋から輸入した音楽でイメージが形成され、それ以前の音楽は遠い存在だ。確かに近年、ひちりきや笙と現代のサウンドを融合する試みが成功して、普段使われることのなかった楽器が注目される様にもなった。それでも、古い日本の音楽に就いての伝統は、断絶して久しい。現代の音楽的な常識は、皆西洋音楽のものだ。

クラシックなインド音楽は、わたしでも退屈する。また、古い音楽や採集された民俗音楽などを聴いて「何が面白いのか、分からない」と言った反応も、分かる。インドの音楽を退屈せず聴いてみたいなら、大衆的な、民衆が好む音楽、現地のヒット曲は、馴染みのない日本人の耳にも心地がよい。音楽も土地の人々が好んでいる音楽、その時最もヒットしている歌から聴いてみることを勧めたいのだ。 2016年 春 マンゴーハネダ

トップページに戻る